中国传统诗歌鉴赏教案:诗中有画,画外之音

教学课题

《诗中有画,画外之音——走进中国传统诗歌的意境世界》

授课对象

三年级或高中一年级学生(可根据学生水平调整深度)

课时安排

1-2课时(每课时45分钟)

教学目标

-

知识与技能目标:

- 了解“意境”是中国传统诗歌的核心审美概念。

- 掌握鉴赏诗歌意境的基本方法:抓意象、绘画面、品情感、悟哲理。

- 能够运用所学方法,对简单的诗歌进行初步的意境分析。

-

过程与方法目标:

- 通过诵读、想象、小组讨论、多媒体展示等方式,引导学生主动参与,体验诗歌的审美过程。

- 培养学生将语言文字转化为视觉画面的形象思维能力。

- 锻炼学生从诗歌中提炼情感和哲理的抽象思维能力。

-

情感态度与价值观目标:

- 感受中国传统诗歌的语言美、音韵美和意境美,激发对古典文学的兴趣和热爱。

- 通过诗歌意境的熏陶,提升审美情趣和文化素养。

- 体会古人寄情于景、托物言志的高雅情怀,培养积极乐观的人生态度。

教学重难点

- 教学重点: 理解“意境”的内涵,并掌握“抓意象、绘画面、品情感、悟哲理”的鉴赏方法。

- 教学难点: 引导学生将抽象的“意境”概念内化为具体的审美体验,并能用自己的语言描绘和分析诗歌的意境。

教学准备

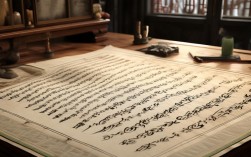

- 教师准备: 制作多媒体课件(PPT),包含诗歌原文、相关图片(如山水画、花鸟画)、音频(配乐朗诵)、视频资料等,准备板书设计。

- 学生准备: 预习本课所选诗歌,查阅生字词,了解作者生平背景。

教学过程

第一课时:初识意境,感受诗画之美

(一) 导入新课:创设情境,激发兴趣 (约5分钟)

- 视觉导入: 在PPT上展示两幅对比鲜明的图片。

- 图一: 一张色彩鲜艳、构图现代的风景照片。

- 图二: 一幅宋代或元代的水墨山水画(如马远的《寒江独钓图》)。

- 提问引导:

- “同学们,看到这两幅图,你们更喜欢哪一幅?为什么?”(引导学生说出第二幅画“有韵味”、“留白多”、“让人想象”等感受)

- “中国的古典艺术,无论是绘画还是诗歌,都追求一种‘只可意会,不可言传’的境界,这种境界,我们称之为‘意境’,就让我们一起走进中国传统诗歌的意境世界,去感受那份‘诗中有画,画外之音’的独特魅力。”

- 板书课题: 诗中有画,画外之音——走进中国传统诗歌的意境世界

(二) 新知讲授:解构意境,授之以渔 (约15分钟)

-

什么是“意境”?

- 教师讲解: “意境”不是一个孤立的词,它由两部分构成:“意”和“境”。

- “境”:指诗歌描绘的客观景物、场景、画面,它是“形”的,是我们眼睛能看到的,也是诗人笔下的“画”。

- “意”:指诗人融入景物中的主观情感、思想、哲理,它是“神”的,是诗人内心的“情”与“志”。

- 意境:意”与“境”的高度融合,是情景交融的艺术境界,读者在品味诗歌时,仿佛能看到一幅画,更能感受到画背后诗人的心跳和思想。

- 举例说明: “‘枯藤老树昏鸦’,‘枯藤’、‘老树’、‘昏鸦’是‘境’,但它们共同营造出的萧瑟、凄凉的氛围,就是诗人马致远心中的‘意’。”

- 教师讲解: “意境”不是一个孤立的词,它由两部分构成:“意”和“境”。

-

鉴赏四步法:

- 教师总结: 要读懂一首诗的意境,我们可以遵循四个步骤,我把它总结为“鉴赏四步法”。

- 第一步:抓意象。 意象是构成意境的“零件”,找出诗中写了哪些景物、事物。

- 第二步:绘画面。 发挥想象力,将这些意象串联起来,在脑海中“放映”成一幅动态的画面。

- 第三步:品情感。 体会这幅画面给你带来的感觉,并思考诗人为什么要选择这些意象来营造这种感觉。

- 第四步:悟哲理。 在情感的基础上,思考诗歌是否蕴含了更深层次的人生感悟或哲理。

- 教师总结: 要读懂一首诗的意境,我们可以遵循四个步骤,我把它总结为“鉴赏四步法”。

(三) 课堂实践:以例为师,学以致用 (约20分钟)

-

示例精讲:王维《山居秋暝》

- PPT展示诗歌:

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

- 教师引导,师生共同完成“鉴赏四步法”:

- 抓意象: 学生找出:空山、新雨、天气、秋、明月、松、清泉、石、竹、浣女、莲、渔舟、春芳、王孙。

- 绘画面: 教师播放一段古琴曲,引导学生闭上眼睛想象:“雨后的山谷,空气格外清新,傍晚时分,一轮明月升起来,皎洁的月光透过松树的枝叶,洒在林间,清澈的泉水在光滑的石头上潺潺流淌,竹林里传来一阵说笑声,是洗衣的姑娘们归来了;池塘里的莲花轻轻摇动,是晚归的渔船驶过,春天的芳华虽然已经消逝,但这宁静的山中美景,足以让任何人流连忘返。”

- 品情感: “这幅画面给你什么感觉?”(学生回答:宁静、清新、和谐、安详、远离尘世……)“王维是一位‘诗佛’,他晚年隐居山林,这首诗表达了他对田园生活的热爱和对官场喧嚣的厌倦之情。”

- 悟哲理: “诗人最后说‘随意春芳歇,王孙自可留’,这仅仅是喜欢风景吗?”(引导学生思考:这体现了诗人顺应自然、随遇而安、安贫乐道的人生态度和哲学思考。)

- PPT展示诗歌:

-

小组合作:马致远《天净沙·秋思》

- PPT展示诗歌:

枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马。 夕阳西下, 断肠人在天涯。

- 任务布置: 请各小组运用“鉴赏四步法”,讨论这首小令的意境,并推选代表分享。

- 小组讨论与分享(约8分钟):

- 抓意象: 枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳、断肠人、天涯。

- 绘画面: 一位旅人骑着一匹瘦马,在萧瑟的古道上迎着西风前行,黄昏时分,他看到近处的小桥下流水潺潺,桥边几户人家升起了袅袅炊烟,而抬头望去,只有枯萎的藤蔓、苍老的树木和几只归巢的乌鸦,夕阳正缓缓西沉。

- 品情感: 这幅画面与《山居秋暝》截然相反,充满了萧条、凄凉、孤独、悲愁的气氛,这种氛围直接点明了诗人的情感——“断肠”。

- 悟哲理: 这首诗虽然以抒情为主,但也深刻揭示了古代游子漂泊不定、有家难归的普遍命运和人生悲苦。

- PPT展示诗歌:

(四) 课堂小结与作业布置 (约5分钟)

- 课堂小结:

“今天我们认识了诗歌的灵魂——‘意境’,并学会了‘抓、绘、品、悟’四步鉴赏法,意境是诗人用文字为我们打开的一扇窗,窗外有画,画里有情,情中有思,希望同学们能用这种方法去开启更多诗歌的大门。”

- 作业布置:

- 必做题: 选择一首你喜欢的唐诗或宋