绘画与诗歌是两座并立的艺术高峰,它们虽然媒介不同,一个是视觉的,一个是语言的,但在精神内核上却血脉相连,相互辉映,它们都是人类情感、思想与想象力的结晶,试图捕捉那些难以言说或转瞬即逝的美。

我们可以从几个维度来探讨它们之间深刻而迷人的关系:

共同的灵魂:诗歌与绘画的共通之处

-

追求意境

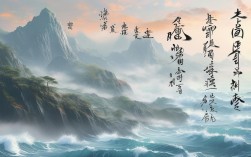

- 绘画通过构图、色彩、线条、光影来营造一种氛围,引导观者的情绪和想象,一幅好的画,如中国的山水画,追求的不仅仅是形似,更是“气韵生动”,一种超越画面的精神境界。

- 诗歌则通过意象、比喻、节奏和韵律来构建意境,王维的“诗中有画,画中有诗”正是对这种最高境界的描述,大漠孤烟直,长河落日圆”,短短十个字,便勾勒出一幅苍凉、壮阔的边塞画卷。

-

凝练与留白

- 绘画中的“留白”是东方美学的重要概念,它并非空白,而是想象的空间,是“此时无声胜有声”的含蓄,它让画面呼吸,给予观者参与创作的自由。

- 诗歌同样讲究凝练,每一个词都经过千锤百炼,言简而意丰,绝句和律诗尤其如此,在有限的字数内,蕴含无限的意蕴,留给读者广阔的解读空间。

-

情感的载体

无论是梵高的《星空》中旋转的笔触,还是杜甫《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的沉郁顿挫,它们都是艺术家内心情感的直接喷发或深沉寄托,观者或读者能从中感受到强烈的共情。

诗画交融:历史上的经典互动

-

题画诗 这是中国艺术史上一个独特的传统,诗人在一幅完成的画作上题写诗歌,使诗与画成为一个不可分割的整体,诗歌可以补充画作的背景、深化画作的意境、或抒发作画时的情感。

- 例子:宋代画家马远的《寒江独钓图》,画面中央一叶小舟,一个渔翁垂钓,四周大片留白,题上“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,诗画互文,瞬间将画面从具体的场景提升到了一种孤高、坚韧的精神象征。

-

画意诗 诗歌本身就像一幅画,充满了视觉感,诗人用文字“绘画”,让读者在脑海中构建出清晰的画面。

- 例子:张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。” 诗中没有直接说“愁”,但通过“月落”、“乌啼”、“霜天”、“渔火”等一系列视觉、听觉意象,共同编织出一种旅人孤寂、凄清的愁绪。

-

诗意画 画家以诗歌的意境为蓝本进行创作,这种画不是简单地描绘诗歌的字面内容,而是捕捉其神韵和情感。

- 例子:宋代画家郭熙的《早春图》,描绘了冬去春来,大地复苏的景象,那氤氲的雾气、初生的嫩芽、流动的溪水,完美诠释了诗歌中那种生机勃勃、万物更新的“早春”之感。

相互启发:诗歌如何启发绘画,反之亦然

-

诗歌为画提供灵感

诗歌的叙事性、哲理性或情感张力,可以为绘画提供丰富的主题和深刻的内涵,画家可以从一首史诗、一首抒情诗或一首哲理短诗中获得创作的冲动,可以想象以但丁《神曲》的某个场景,或李商隐《锦瑟》中的“庄生晓梦迷蝴蝶”为题作画。

-

绘画为诗提供意象

一幅画所呈现的独特构图、色彩或光影,可以激发诗人的灵感,创造出全新的诗歌意象,画中的光影变化、人物神态、静物组合,都可能成为一首诗的“眼”和“核”。

著名诗画欣赏

这里有一些经典的例子,可以让我们直观地感受这种交融:

| 诗歌/诗人 | 绘画/画家 | 交融之处 |

|---|---|---|

| 王维《鹿柴》 “空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上。” |

宋代山水画(如范宽《溪山行旅图》) | 诗与画都追求“空”与“静”的禅意,画中的留白、山林的幽深,完美呼应了诗中不见其人、只闻其声的空灵感和光影斑驳的静谧感。 |

| 李白《望庐山瀑布》 “飞流直下三千尺,疑是银河落九天。” |

张大千《庐山图》 | 诗的夸张与雄奇,为绘画提供了气魄,画家用奔放的笔触和磅礴的构图,将瀑布的动态与力量感视觉化,再现了诗中的浪漫主义想象。 |

| 苏轼《惠崇春江晚景二首·其一》 “竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。” |

宋代佚名《惠崇春江晚景图》 | 诗是画的注解,画描绘了早春的江景,而诗则点出了“春江水暖”这一最富生机的细节,赋予了静态的画以生命和温度。 |

| 梵高《星月夜》 | 想象一首献给梵高的诗 | 画中旋转的笔触、燃烧的星云,本身就是一首狂热的视觉诗,任何试图描述其情感的诗歌,都只能触及那股巨大生命力的冰山一角。 |

绘画与诗歌,一个用色彩和线条,一个用文字和韵律,它们如同两种不同的语言,共同讲述着关于美、关于生命、关于宇宙的同一个故事。

- 绘画是无声的诗,它让瞬间成为永恒,让情感凝固在画布上,静待有心人去解读。

- 诗歌是看得见的画,它用文字勾勒轮廓,用意象渲染色彩,在读者心中描绘出万千世界。

它们是人类想象力的两翼,缺一不可,共同载着我们飞向那片深邃而绚烂的艺术星空。