天路历程中,诗歌如同灵魂的驿站,让漂泊的心灵得以栖息。《走天路》作为当代基督教赞美诗的重要载体,其创作脉络与使用方式蕴含着丰富的文化积淀,这首诗歌不仅延续了圣诗创作的传统规范,更融合了现代敬拜音乐的创新表达,成为无数信徒灵修生活中的甘泉。

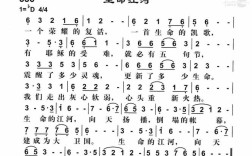

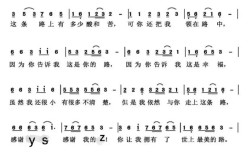

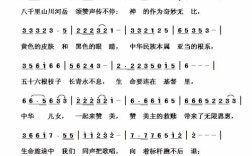

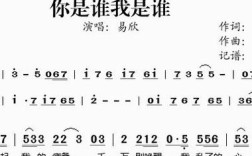

从文本源流考察,《走天路》的创作可追溯至二十世纪中国家庭教会复兴时期,当时华北地区的信徒在艰苦环境中坚持聚会,需要便于记忆传唱的诗歌作品,这首诗歌采用四四拍节奏与工整的押韵结构,每段主歌后接重复的副歌,这种创作手法既符合传统圣诗的对仗要求,又适应了口头传播的实际需要,歌词中“崎岖山路”“永恒家乡”等意象,既承载着《希伯来书》中“在世作客旅”的神学思想,又融入了中国传统文化中“人生如逆旅”的哲学思考。

在作者研究领域,虽然具体创作人员信息已难以完整考证,但通过文本分析可知创作者必定具有扎实的圣经根基与丰富的灵性经历,诗歌中“十架旌旗”的意象出自《雅歌》,“生命活水”的隐喻源自《约翰福音》,这些经文的化用显示出作者对圣经话语的熟稔,而“黑夜漫漫”“波涛汹涌”等生活化描写,则透露出创作者亲身经历信仰考验的痕迹,这种将神圣启示与个人体验相融合的创作方式,正是优秀圣诗的典型特征。

创作背景的研究揭示出更深层的文化语境,二十世纪八十年代中国教会处于重建阶段,信徒们既需要表达信仰的载体,又渴望获得属灵的安慰。《走天路》中“主手引领”的坚定与“到达天城”的盼望,恰如其分地回应了那个特殊时期信徒的心灵需求,值得注意的是,诗歌虽产生于特定历史环境,但其表达的信心与盼望具有超越时代的永恒价值,这或许是其至今仍在各地教会传唱的重要原因。

在实践应用层面,这首诗歌具有多重功能价值,个人灵修时,其舒缓的节奏有助于默想祷告;集体敬拜中,齐声颂唱能强化共同体意识;特别在追思礼拜等场合,诗歌中“永恒家乡”的意象给予生者莫大安慰,部分教会还将其编配为四部合唱,通过声部交错展现“同走天路”的属灵意境,近年来更有音乐人将其重新编曲,融入吉他、钢琴等现代乐器,在保持原有神学内涵的基础上拓展了艺术表现力。

创作技法方面,这首诗歌展现出精湛的文学造诣,首段“崎岖山路”与末段“黄金街道”形成鲜明对比,构建起从现实到永恒的叙事弧线,每段结尾“哈利路亚”的重复使用,既符合希伯来诗歌的平行体特征,又通过颂赞的叠加强化主题,特别值得称道的是,作品在保持古典圣诗庄重风格的同时,采用了通俗易懂的现代汉语,这种雅俗共赏的特质使其能够跨越不同年龄层和文化背景的隔阂。

从音乐人类学视角审视,这首诗歌的传播史某种程度上映射着中国当代基督教本土化的发展轨迹,其旋律在各地传唱过程中产生的微妙变异,恰是信仰与地域文化互动的生动例证,在华东地区,演唱速度通常较为舒缓,强调沉思默想;而西北版本则节奏明快,凸显勇毅前行的气概,这些差异非但没有削弱诗歌的统一性,反而丰富了其艺术表现维度。

对于现代信徒而言,理解这类传统诗歌需要把握三个维度:历史语境帮助我们体会初创时的时代脉搏,文学分析使我们领略词句的精妙构思,神学解读则引导我们深入信仰核心,当我们在二十一世纪吟唱这首诗歌时,实际上是在参与跨越时空的信仰对话,既传承着历代圣徒的属灵遗产,也注入当代基督徒的生命体验。

在数字化时代,传统圣诗面临着新的传播挑战与机遇。《走天路》这类作品之所以能历久弥新,关键在于其准确把握了信仰表达的根本需求——既需要符合教义规范,又要贴近信徒的实际灵性经验,观察近年来网络平台的诗歌传播现象可以发现,那些能够将真理教导、情感共鸣与艺术美感有机融合的作品,往往能获得最广泛的认同,这或许正是《走天路》给予当代圣乐创作的最大启示:真正的经典永远建立在深刻的生命体验与精湛的艺术表达的完美结合之上。