一轮明月,几缕桂香,千百年来,中秋的圆月始终是华夏儿女心中最温柔、最诗意的意象,它不仅是天上的星体,更是情感的载体,被无数文人墨客以心血浇灌,凝结成璀璨的诗篇,这些穿越时光的文字,至今仍在我们的唇齿间留香,在心海中荡漾,要真正读懂它们,领略其穿越时空的魅力,我们需要走近其肌理,探寻其脉络。

溯源:月光下的文脉流转

中秋成为节日起源于上古的月神崇拜,而将其与诗文紧密相连,则要追溯到唐代的赏玩之风,唐代,国力鼎盛,文化开放,中秋赏月逐渐从文人雅士的趣味演变为社会风尚,但此时的中秋诗,多是对月夜景物的白描与个人情感的即兴抒发,尚未形成深沉厚重的节日内涵。

真正的顶峰在宋代,宋朝商品经济繁荣,市民文化兴起,对世俗节日的情感投入更为深刻,加之理学思想盛行,人们对“月”的哲思——如月亮的圆缺与人生的聚散、宇宙的永恒与生命的短暂——有了更深的探索,苏轼的《水调歌头·明月几时有》横空出世,成为中秋诗词中无可逾越的巅峰。

“明月几时有?把酒问青天。”开篇的痴问,便打破了时空界限,将个体置于浩瀚宇宙面前,此词写于宋神宗熙宁九年(1076年)中秋,苏轼因与变法派政见不合,外放密州,与胞弟苏辙七年未见,政治失意与手足分离的郁结,在此夜喷薄而出,然而苏轼的伟大,在于他并未沉溺于悲伤,从“我欲乘风归去”的出世遐想,到“何似在人间”的入世眷恋;从“人有悲欢离合”的清醒认知,到“千里共婵娟”的豁达祝愿,他完成了一次完美的情感升华与哲学思辨,这首词之所以能响彻千年,正因为其情感的真挚与境界的超拔,它捕捉并定义了中国人面对缺憾时,所共同追求的那份圆融与通达。

品析:经典诗篇的意象与心境

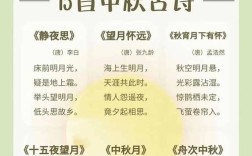

除了宋词,唐诗中的中秋篇章同样精彩,它们共同构建了中秋丰富的诗意宇宙。

张九龄的《望月怀远》虽未明确指中秋,但其意境与中秋高度契合。“海上生明月,天涯共此时。”开篇十字,便勾勒出一幅宏大意象:波澜壮阔的海面之上一轮明月冉冉升起,无论身处何地的亲人友人,都在此刻仰望同一轮明月,这奠定了中秋诗“千里共婵娟”的集体情感基调。“情人怨遥夜,竟夕起相思”则细腻地刻画了因思念而彻夜难眠的个体情状,全诗由景入情,情景交融,语言清丽而情感深婉,是五言律诗中的典范。

杜甫的《月夜忆舍弟》则浸染着战乱年代的沉痛底色。“戍鼓断人行,边秋一雁声。”萧瑟的边塞秋景,被战鼓与孤雁的哀鸣所笼罩。“露从今夜白,月是故乡明。”白露时节,寒露凝结,诗人却固执地认为,天下的月光都不及故乡的明亮,这并非客观事实,而是强烈主观情感的投射,将思乡之情表达得无比深刻动人,与苏轼的旷达不同,杜甫的诗句更显沉郁,展现了中秋诗意中“悲”的一面,同样动人心魄。

技法:诗歌创作的艺术手法

欣赏古典诗词,了解其常用的艺术手法,如同掌握了解读的钥匙。

意象的营造是核心,月亮、桂花、玉兔、嫦娥、玉盘、冰轮……这些并非简单的物象,而是被赋予了特定文化内涵的意象,它们共同构建了一个清冷、幽远、略带神秘感又充满人情味的诗意空间,诗人通过组合这些意象,无需直抒胸臆,便能唤起读者共通的情感体验。

情景交融是基本范式,优秀的诗词,景语即情语。“中庭地白树栖鸦”,是景,但一片清冷的月华与寂静的栖鸦,已然烘托出孤独的氛围;“冷露无声湿桂花”,是景,但寒露浸润桂花的细微感知,传递的正是夜深人静、思绪万千的心境,情与景相互生发,浑然一体。

虚实相生则拓展了诗歌的意境,苏轼由人间之月联想到“琼楼玉宇”的天上官阙,是虚写;由眼前的独酌,虚拟出与弟弟“千里共婵娟”的画面,也是虚写,这种从实景到虚境的跳跃,极大地丰富了诗歌的层次与想象空间。

今用:古典诗意与现代生活

这些古老的诗歌,并非博物馆里的陈列品,它们完全有能力融入并点亮我们的现代生活。

在家庭教育中,中秋夜与家人共读一首苏轼的《水调歌头》或杜甫的《月夜忆舍弟》,不仅是让孩子学习传统文化,更是在他们心中播下亲情与审美的种子,可以引导他们比较,为何面对同一轮明月,苏轼能如此豁达,而杜甫却如此沉郁?这背后是关于个人性格与时代背景的深刻话题。

在个人修养层面,当我们在生活中遭遇困境,感到“此事古难全”时,吟诵一句“但愿人长久,千里共婵娟”,苏轼的智慧或许能为我们提供一种超越现实烦恼的视角,获得内心的平静与力量,古典诗词,正是这样一种宝贵的精神资源。

在文创与表达领域,从“嫦娥奔月”的神话中汲取灵感进行艺术创作,或在社交媒体分享节日感悟时,引用一句贴切的古典诗句,都能让我们的表达更具底蕴与美感。

月光千年如一,诗心亘古常新,这些中秋诗词,是前人留给我们的珍贵地图,指引我们如何与天地对话,如何安放情感,如何在变幻的世界中寻找永恒的价值,在这个中秋,当我们再次仰望那轮明镜般的圆月时,愿我们不仅能看见它的清辉,更能听见那穿越了千年的、无数心灵与之唱和的回响,这份回响,便是我们文化血脉中最深沉、最浪漫的律动。