感恩,是人类情感中最温暖、最持久的一种,它如同心灵的阳光,能够照亮我们与他人、与世界的关系,古今中外的智者先贤,用他们精炼的语言,将这份珍贵的情感凝结成一句句名言警句,穿越时空,依然闪烁着智慧的光芒,理解这些名言,不仅是学习语言的艺术,更是进行一次深刻的心灵修行。

溯源:名言背后的历史回响

每一句流传至今的感恩名言,都不是凭空产生的,它们深深植根于作者的生命体验与特定的时代背景之中,了解其出处与创作背景,是真正读懂它们的第一步。

中国古籍《增广贤文》中记载的“滴水之恩,当涌泉相报”,早已融入中华民族的血脉,这句谚语的诞生,与中国漫长的农耕文明和以家族为本位的社会结构密不可分,在生产力低下的古代,人与人之间的相互扶持是生存的基石,一句“滴水”与“涌泉”的鲜明对比,强烈地表达了回报之心应远超于所受恩情的朴素价值观,它塑造了中国人重情重义、知恩图报的集体性格。

再看西方,罗马帝国晚期的哲学家、戏剧家塞内加有一句名言:“感恩之心的一大好处,是它让我们的注意力更多地放在我们所拥有的美好事物上,而非我们所缺乏的。”塞内加本人命运多舛,曾遭到皇帝流放,最终被迫自尽,在动荡不安、个人命运难以自主的时代,他创立的斯多葛学派主张通过理性控制情感,坦然接受命运的一切安排,这句关于感恩的话语,正是其哲学思想的体现——它教导人们,即使在逆境中,也应主动发现并珍视生命中的美好,这是一种强大的精神修炼,用以对抗外界的无常与苦难。

而在美国国父本杰明·富兰克林那里,感恩则更具现实与社会意义,他曾说:“对他人表示感激,是最重要的一种礼仪,而且于己于人都有益处。”富兰克林身处美国启蒙时代,他本人是科学家、发明家、外交家和作家,他的思想充满了实用主义与公民精神,在他看来,表达感恩不仅是个人的品德,更是一种促进社会和谐、维系人际关系的“礼仪”和“工具”,它能构建信任,推动公共事务的合作。

践行:名言在生活中的运用艺术

理解了名言的由来,下一步便是如何将它们融入日常生活,使其从纸上的文字转变为行为的指南。

感恩名言可以作为我们日常反思的“座右铭”,当我们在工作中遇到挫折,心生抱怨时,想起塞内加的话,或许就能将视线从“失去”转向“拥有”,从而获得平静与力量,当与家人、朋友产生摩擦,可以将“滴水之恩,涌泉相报”作为提醒,回想对方长久以来默默的付出,从而化解一时的怨气。

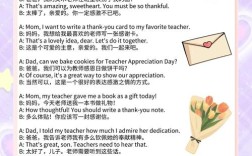

这些名言是绝佳的表达工具,在撰写感谢信、发表感言或 simply 向他人道谢时,一句恰当的名言能极大地增强情感的表达力度,在教师节对老师说:“‘桃李不言,下自成蹊’,感谢您的悉心教导,让我受益匪浅。”这比一句简单的“谢谢您”更具分量和诚意,关键在于,引用要贴切、自然,与当下的情境和对象高度契合。

感恩需要从心出发,并付诸行动,名言警句是思想的火花,而真正的感恩在于实践,它可以是一个温暖的拥抱,一次及时的援手,或是长期坚持的志愿服务,将内心的感激转化为具体的行为,才是对这些智慧话语最崇高的致敬。

赏析:名言中蕴含的修辞魅力

这些感恩名言之所以能历久弥新,除了深刻的思想,还在于其精妙的表达手法。

- 比喻:“滴水之恩,当涌泉相报”是其中最经典的范例,它将微小的恩惠比作“一滴水”,而应有的回报则如“涌泉”般源源不断,这个比喻形象、夸张,极具视觉冲击力,将抽象的道德要求转化为生动的画面,深入人心。

- 对比:莎士比亚在《李尔王》中写道:“不知感恩的子女,比毒蛇的利齿更痛噬人心。”这里将“不知感恩的子女”与“毒蛇的利齿”进行对比,尖锐地揭示了忘恩负义所带来的巨大伤害,情感色彩强烈,令人警醒。

- 排比与层递:虽然不是单一警句,但在许多论述感恩的篇章中,常运用排比来增强语势,如:“感谢父母,给予我们生命;感谢老师,教会我们成长;感谢朋友,陪伴我们走过风雨。”这种结构使情感表达层层推进,富有节奏感和感染力。

通过这些修辞手法,感恩这一抽象情感变得可感、可知,更容易被我们理解和记忆。

感恩的名言警句,是人类共同的精神财富,它们来自不同的文化、不同的时代,却指向同一个温暖的核心——珍视所得,回馈善意,在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,让我们时常驻足,品味这些古老的智慧,让感恩不再是偶尔的触动,而成为一种日常的习惯和内在的力量,当我们真正学会用感恩的眼光看待世界,世界也会以更加温柔的姿态向我们敞开怀抱,这或许就是这些简短话语,所能带给我们的最恒久、最珍贵的礼物。