法律如同社会运转的基石,而关于法律精神的名言警句则是这基石上最闪耀的铭文,它们穿越时空,以凝练的语言揭示法治的深刻内涵,既是先贤智慧的结晶,也是我们理解法律、尊崇法治的便捷桥梁,掌握这些名言,不仅能提升个人的法律素养,更能让法治精神真正融入血脉,成为日常行为的准则。

溯源:名言背后的历史回响

理解一句法律名言,首先要回到它诞生的时代,与它的作者和背景对话。

-

“法律必须被信仰,否则它将形同虚设。”——哈罗德·J·伯尔曼 这句话出自美国著名法学家伯尔曼的巨著《法律与宗教》,在二十世纪的西方社会,法律日益呈现出技术化、工具化的倾向,与维系社会凝聚力的价值信仰渐行渐远,伯尔曼敏锐地察觉到这一危机,他深刻地指出,法律若想真正有效,不能仅仅依靠外在的强制力,更需要人们发自内心的认同与信赖,这种信赖,便是一种类似于宗教信仰般的情感皈依,这句话提醒我们,法治社会的建设,根基在于培育公民对法律的普遍敬畏与真诚信仰,让遵守法律成为一种文化自觉。

-

“在民法慈母般的眼中,每一个个人就是整个国家。”——孟德斯鸠 法国启蒙思想家孟德斯鸠在《论法的精神》中写下的这句话,淋漓尽致地展现了民法的精髓与温度,在启蒙运动的宏大背景下,个人的价值与权利被重新发现和尊崇,民法,作为调整平等主体间关系的法律,其核心使命正是保护每一个公民的私有财产、人身权利和契约自由,孟德斯鸠将民法比作“慈母”,意味着法律并非总是冷冰冰的惩戒工具,它更应具备关怀、保护个体权益的温情,这句名言至今仍是民法以人为本精神的最佳注脚。

-

“正义不仅应得到实现,而且要以人们看得见的方式实现。”——英国法谚 这句广为流传的法谚,精准地定义了“程序正义”的核心价值,它强调司法过程必须公开、透明、公正,不仅要追求结果的正确,更要确保实现结果的方式和路径是正当的,无论是审判公开、保障当事人诉讼权利,还是禁止刑讯逼供,都是为了让正义以“看得见”的方式实现,从而增强司法裁判的公信力和权威性,这句法谚是构建现代司法制度的基石理念。

运用:让名言为你的表达赋能

名言警句是思想的利器,恰当运用能显著提升表达的深度和说服力。

- 论证支撑: 在撰写文章、发表演讲或进行法律辩论时,引用贴切的法律名言可以作为强有力的论据,在论述司法公开的重要性时,引用“正义要以人们看得见的方式实现”,一句话便能点明问题的核心。

- 点睛之笔: 在文章或讲话的开头或结尾,使用一句精辟的法律名言,能够迅速抓住听众的注意力,或起到升华主题、发人深省的效果。

- 普法教育: 法律名言言简意赅、易于传诵,是开展普法教育的绝佳材料,通过解释这些名言的含义和背景,能够生动地向公众传递法治的理念,比单纯的法条宣讲更具感染力和传播力。

手法:品味法律语言的艺术

法律名言之所以能历久弥新,与其精妙的修辞手法密不可分。

- 比喻: 如孟德斯鸠将“民法”比作“慈母”,化抽象为具体,使法律关怀、保护的形象跃然纸上,极大地增强了语言的表现力。

- 对比: 伯尔曼的“信仰”与“形同虚设”形成鲜明对比,突出了法律获得生命力的真正源泉何在,观点表达得异常深刻而有力。

- 对仗与凝练: 许多法谚采用对仗工整的句式,如“看得见的正义”,语言精炼,节奏铿锵,朗朗上口,便于记忆和流传。

内化:从知晓到行动的跨越

学习法律名言,最终目的是为了将其内化为自身的法治观念和行为指引,这要求我们不仅仅满足于字面上的理解,更要深入体会其精神实质,并付诸实践。

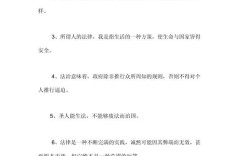

需要养成遇事找法的思维习惯,当自身的合法权益受到侵害时,第一时间想到的应是运用法律武器来维护公平,而不是诉诸于人情或暴力等非理性手段,这种思维模式的确立,是法治社会公民的基本素养。

要培育解决问题靠法的能力,这意味着不仅要知法、懂法,还要学会在实际生活中用法,了解基本的法律程序,知晓如何取证、如何寻求专业法律帮助,能够将抽象的法律规定转化为解决具体问题的有效工具。

也是最高层次的要求,是建立起内心对法律的敬畏,这种敬畏并非源于对惩罚的恐惧,而是基于对法律所代表的公平、正义等终极价值的认同和追求,当遵守法律成为无需外部监督的自觉选择时,法治才能真正从文本走向生活,从制度变为文化。

法律名言是法治文明的精华所在,通过探寻其渊源,掌握其运用,品味其艺术,并最终实现从知识到信念的升华,我们便能在心中筑起一座坚不可摧的法治灯塔,这座灯塔,将指引我们在纷繁复杂的社会生活中明辨是非,恪守底线,不仅成为法律意义上的合格公民,更成为法治精神的积极践行者与守护者。