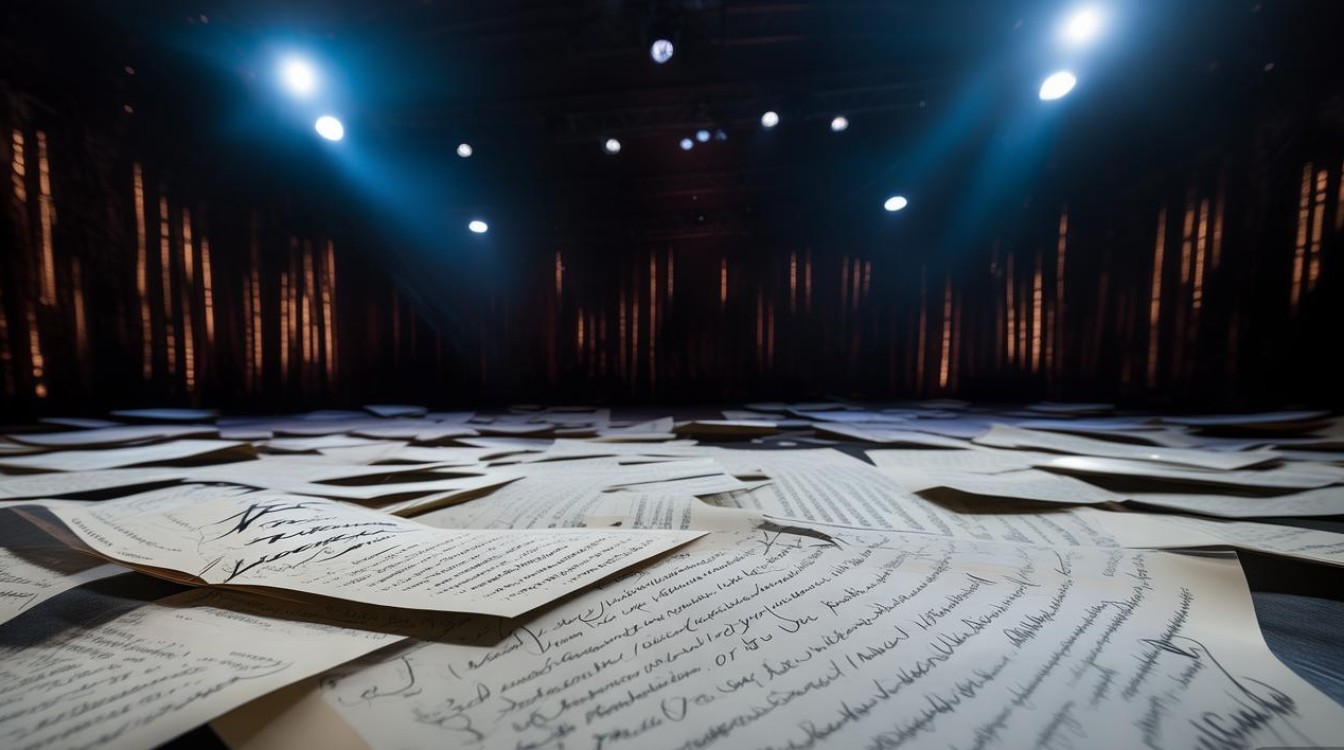

诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年间人类最敏锐的瞬间,它并非遥不可及的阳春白雪,而是我们用以安放情感的容器,当盛大的欢宴散去,当喧嚣的人潮退却,那些沉淀下来的、无处言说的心绪,恰恰是诗歌开始生长的地方,理解诗歌,便是学习一种与自我、与世界更深刻对话的方式。

溯源:诗句从何而来

每一首流传至今的诗词,都并非凭空而来,它们是时代与个人命运交织的产物,要真正读懂一首诗,探寻其源头是第一步。

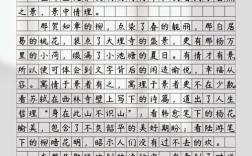

时代的风貌是孕育诗歌的土壤。 我们读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,必须将其置于安史之乱的宏大背景之下,盛唐的繁华顷刻崩塌,个人的流离失所与家国的支离破碎紧密相连,诗句中那份沉郁顿挫的悲痛,正是时代烙印在诗人心上的伤痕,同样,理解了南宋偏安一隅的历史窘境,才能体会陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”中那份至死不渝的执念与憾恨,诗歌,往往是历史最感性、最真实的注脚。

个人的际遇是诗歌情感的催化剂。 苏轼的《水调歌头·明月几时有》,开篇小序便直言:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。” 一个具体的时间、事件和人物,构成了创作的直接动机,彼时的苏轼因与变法派政见不合而外放密州,中秋月圆之夜,政治上的失意与对弟弟苏辙的思念交织,才催生出“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”这般通透豁达的千古绝唱,个人的悲欢,因其真诚而具备了跨越时空的普遍意义。

文学的流变决定了诗歌的形式与风格。 从《诗经》的质朴四言,到楚辞的瑰丽参差;从汉乐府的叙事写实,到唐诗的格律严整、宋词的婉约豪放,每一种诗体的兴起与成熟,都与当时的语言发展、审美趣味和社会风气息息相关,欣赏一首诗,也应将其置于文学史的长河中,观察它承前启后的独特位置。

对话:与作者心神交汇

读诗,是与另一个灵魂隔空对话,了解作者的生平、性情与思想,是开启这场对话的钥匙。

诗人的创作风格,往往与其个人气质一脉相承,李白的诗风之所以飘逸豪放,与他一生好入名山游的经历、以及深受道家思想影响的自由不羁的个性密不可分,他的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,是极度自信的呐喊,也是其人格的直接外化,而李商隐的诗则含蓄隐晦,其《无题》系列诗作中那些幽深绵邈的意象,与他身处牛李党争夹缝中、仕途失意、情感复杂的境况紧密相关,了解作者,便能更好地理解其笔下为何会流淌出这样的文字,而非别的样貌。

品鉴:探寻诗歌的内在肌理

诗歌之美,不仅在于它说了什么,更在于它如何言说,掌握一些基本的鉴赏方法,能让我们发现文字之下更丰富的层次。

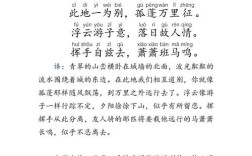

意象与意境是诗歌的灵魂。 意象是融入了主观情感的客观物象,如马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”等一系列意象的组合,共同营造出一种萧瑟、苍凉、孤寂的意境,无需直言“断肠”,游子的愁思已弥漫在字里行间,品味诗歌,就是要抓住这些核心意象,感受它们共同构建的情感空间。

修辞与手法是诗歌的魔法。 比喻、拟人、夸张、用典、对仗、互文……这些艺术手法极大地增强了诗歌的表现力,李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,运用夸张和拟物,将无形的、抽象的愁绪,化为有重量、有体积的实体,其沉重感便瞬间击中人心,理解这些手法,就如同掌握了破译诗人艺术密码的工具。

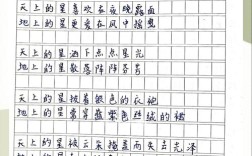

韵律与节奏是诗歌的音乐。 尤其是古典诗词,其平仄、押韵、对仗的规则,造就了抑扬顿挫、回环往复的音乐美感,朗读是感受这种美的最佳途径,高声诵读杜甫的《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,便能从声音的洪亮、节奏的急促中,切身感受到那种波澜壮阔的秋意与时光流逝的悲怆,现代诗同样讲究内在的节奏与气韵,这些都需要通过反复吟诵来体会。

运用:让诗歌点亮生活

诗歌的价值,绝不止于书本上的学问,它更是一种可以融入日常生活的美学。

在合适的场合引用一句贴切的诗词,能让表达瞬间增色,劝慰友人时,一句“海内存知己,天涯若比邻”远比千言万语更有力量;感叹时光流逝时,一句“逝者如斯夫,不舍昼夜”道尽心中所感,诗词能成为我们情感最凝练、最优雅的代言。

更深一层的是,诗歌可以成为我们个人创作的灵感源泉,不必拘泥于严格的格律,尝试用诗的语言记录下生活中的“散场”时刻:一次离别后的车站,一场聚会后的冷清,一段感情结束后的清晨……将那些细微的感触捕捉下来,用凝练的、富有意象的文字表达出来,这便是属于你自己的诗歌创作,它是对情感的梳理,也是对生活的深情凝视。

当人群散去,灯光熄灭,世界重归寂静,真正的诗意往往此刻才悄然浮现,它不是逃避现实的感伤,而是在喧嚣落幕后的清醒与沉淀,那些流传千年的诗句,正是前人于无数“散场”之后,为我们留下的心灵地图,学习诗歌,最终是为了在属于自己的生命“散场”时分,能够更从容、更深刻地安顿好自己。