勤俭是中华民族传承千年的美德,无数先贤智者通过精辟的言辞,将这一智慧凝结成跨越时空的箴言,这些闪烁着智慧光芒的语句,不仅是文化瑰宝,更是指导我们生活的实用哲学。

经典名言的源流考究

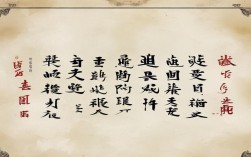

“俭,德之共也;侈,恶之大也。”这句广为流传的格言出自《左传·庄公二十四年》,为春秋时期鲁国大夫御孙所言,当时,鲁庄公为迎娶哀姜而大肆装饰庙堂,御孙见此情景便直言进谏,强调节俭是高尚品德的基础,奢侈则是最大的恶行,这一观点在物资匮乏的古代社会尤为珍贵,体现了古人对资源分配的深刻思考。

三国时期诸葛亮在《诫子书》中写道:“静以修身,俭以养德。”这封家书创作于诸葛亮北伐前夕,是他对八岁儿子诸葛瞻的殷切期望,在战乱频仍的年代,诸葛亮深知勤俭不仅关乎家庭生计,更关系到品德的塑造,这句名言因此承载着父亲对子女的深沉爱意与人生智慧。

明代朱柏庐在《朱子家训》中提出:“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”这部家训成书于清初,作者经历了明朝灭亡的动荡,深刻体会到勤俭持家对家族延续的重要性,这些语句以其朴实无华的语言,道出了生活最基本的道理。

名言警句的现代解读

古代勤俭观念产生于物质相对匮乏的环境,而在物质丰富的今天,这些智慧依然具有重要价值,现代社会中的勤俭,不再是单纯的节衣缩食,而是对资源的理性分配与对消费的清醒认识。

“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。”李商隐这句诗在当代依然振聋发聩,它提醒我们,无论是个人成长还是国家发展,都需要保持勤俭务实的精神,在消费主义盛行的时代,这句诗犹如一剂清醒剂,促使我们反思自己的生活方式。

爱因斯坦曾说:“简单淳朴的生活,无论在身体上还是在精神上,对每个人都是有益的。”这位科学巨匠一生奉行简约生活,他的话语揭示了勤俭与创造力之间的内在联系,适当的物质追求能让人将更多精力投入到精神创造中。

名言警句的实践应用

将勤俭名言融入日常生活,需要掌握恰当的方法,首先是通过环境营造来形成潜移默化的影响,在家中或工作场所的适当位置,悬挂或摆放富含勤俭智慧的名言警句,比如在厨房放置“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,在书房摆放“业精于勤荒于嬉”,这些视觉提示能在不经意间影响我们的行为选择。

建立与名言相对应的具体行为规范,将“克勤于邦,克俭于家”转化为可操作的家庭规则:制定合理的消费计划,避免冲动购物;培养定期整理物品的习惯,及时处理闲置物资;在家庭讨论中引入资源优化的话题,共同寻找节约的创新方法。

运用名言警句进行自我反思也是有效途径,每晚可以用五分钟时间,回顾当天的行为是否符合勤俭原则,比如思考:今天是否做到了物尽其用?是否有不必要的浪费?通过这种持续的自我对话,将外在的规范内化为自觉的行动。

传统智慧的创新表达

在传播勤俭理念时,需要适应当代人的接受习惯,将古典名言与现代语境相结合,能增强其感染力,可以将“俭以养德”延伸为“简约生活提升生命品质”,用当代语言诠释传统智慧。

创作贴近现实生活的新格言也是一种有效方式,智慧消费是对未来的投资”、“勤俭不是吝啬,而是对资源的尊重”等表述,既传承了传统精神,又注入了时代气息。

利用数字媒体进行可视化传播也能扩大影响力,将经典名言制作成精美的图片或短视频,通过社交媒体分享,使这些智慧以更生动的方式触达更多人。

勤俭教育的多维开展

家庭教育中,父母可以通过讲述名言故事来培养孩子的勤俭意识,比如分享苏轼“房梁挂钱”的典故:苏轼被贬后,将有限的钱分成串挂在房梁上,每日只取一串使用,以此严格控制开支,这样的故事比单纯说教更能打动人心。

学校教育层面,可以组织学生开展勤俭主题的研讨活动,分析不同时代勤俭名言的内涵演变,探讨其在当下的现实意义,通过小组讨论、实践报告等形式,促进学生对这些智慧的深入理解。

社会传播方面,媒体可以策划系列节目,邀请学者解读勤俭名言的历史背景和当代价值,同时分享普通人在生活中践行勤俭的生动事例,增强这些古老智慧的亲和力。

勤俭智慧如同一条绵延不绝的河流,从古至今滋润着我们的心灵,这些经过时间淬炼的语句,不是束之高阁的教条,而是照亮日常生活的明灯,当我们把这些跨越时空的智慧融入现代生活,不仅是在传承文化,更是在为自己开辟一条通向充实人生的路径,在这个物质丰富的时代,真正的富裕不在于拥有更多,而在于需要更少——这正是千年勤俭智慧给予我们的深刻启示。