谈及诗歌,仿佛开启了一扇通往古今中外的门扉,它不仅是文字的排列,更是情感、思想与审美的凝练,要真正读懂一首诗,领略其韵味,我们需要从多个维度去探寻它的脉络。

溯源:探寻诗歌的根脉

每一首流传下来的诗歌,都有其独特的“身世”,了解它的出处与作者,是理解的第一步。

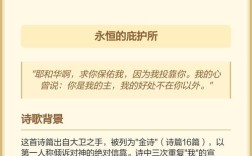

诗歌的出处,往往决定了它的基本格调与风貌,它可能源自《诗经》这样的古老民歌总集,承载着先民“饥者歌其食,劳者歌其事”的真挚情感;也可能收录于某位文人的个人别集,如《李太白全集》、《杜工部集》,集中展现了诗人一生的艺术成就与心路历程,一些诗歌则散见于历代笔记、野史或石刻之上,它们的流传本身,就是一段传奇,探寻出处,能帮助我们将其置于更宏大的文学史背景中进行考量。

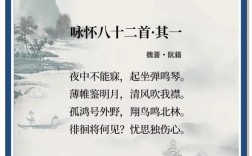

而诗歌的作者,则是赋予其灵魂的创造者,知人论世,是解读诗歌的钥匙,李白的浪漫飘逸,离不开盛唐的开放与自信;杜甫的沉郁顿挫,深深刻有时代动荡与个人颠沛的烙印;苏轼的旷达豪放,则是其历经宦海浮沉后的人生智慧结晶,了解作者的生平经历、思想观念乃至性格特质,能让我们在阅读时,更贴近诗作的情感核心,理解其为何喜、为何悲、为何愤、为何叹,诗人的生命体验,如同土壤,滋养了诗歌这棵树木的生长。

情境:重返创作的历史现场

一首诗的诞生,绝非凭空而来,它总是与特定的创作背景紧密相连,这个背景,既包括宏大的时代环境,也包含诗人个人具体的境遇与心境。

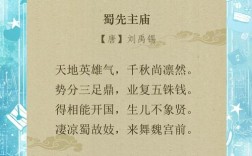

时代背景是诗歌创作最广阔的舞台,社会是安定还是动荡,政治是清明还是昏暗,文化思潮是保守还是开放,这些都会深刻影响诗人的视野与题材选择,南宋山河破碎的时局,催生了陆游、辛弃疾等人慷慨悲壮的爱国诗篇;而明代中后期商品经济的萌芽,则让一些诗歌带上了更为鲜明的市井生活气息。

个人境遇则是触发诗情的直接契机,一次离别、一场欢聚、一次登高望远、一次贬谪远行,都可能成为诗人创作的直接动因,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,源自对亲人的具体思念;柳宗元的“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,则是在政治失意后孤高心境的外化,重返那个“历史现场”,我们才能明白,那些精炼的文字之下,涌动着怎样具体而微的情感波澜。

技艺:解析诗歌的构成法则

诗歌之所以为诗,在于它运用了独特的艺术手法,构建了一个既源于生活又高于生活的审美世界,掌握这些常用手法,是提升鉴赏能力的关键。

意象,是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一连串意象的组合,无需赘言,便渲染出浓郁的羁旅愁思,诗人通过选择、组合意象,来营造氛围、暗示情感。

意境,则是由意象群组合所营造出的一个可供读者想象和回味的艺术空间,它是情与景、意与境的交融,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,不仅描绘了动作与景物,更创造了一种超然物外、恬淡自足的境界,令千古之下的读者心向往之。

韵律与节奏,是诗歌音乐性的体现,古典诗词的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的排比、反复、内在情绪波动,都构成了独特的节奏感,这种声音层面的美感,强化了情感的表达,也便于吟诵和记忆。

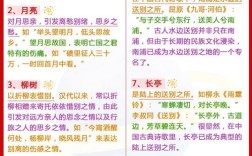

象征与用典,是诗歌凝练内涵、深化意蕴的重要手段,象征是用具体事物代表抽象概念,如以“松柏”象征坚贞,以“舟船”象征漂泊,用典则是援引历史故事或前人诗句,在有限的字数内,寄托深远的情思,增加文化的厚重感,李商隐的诗歌便以善用典故、意蕴深曲而著称。

应用:让诗歌融入当下生活

诗歌并非束之高阁的古董,它完全可以在我们的日常生活中焕发新的生命力。

在个人修养方面,诵读和品味诗歌,是陶冶性情、提升审美能力的绝佳途径,当心情浮躁时,读读王维的山水诗,能获得内心的宁静;当遭遇挫折时,苏轼的“一蓑烟雨任平生”能带来豁达与力量,诗歌为我们提供了丰富的情感慰藉与人生启迪。

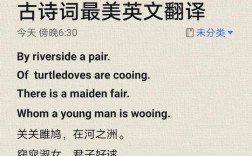

在语言表达上,诗歌的精炼与优美,能极大地提升我们的表达品质,无论是书面写作还是口头交流,恰当的诗词引用,都能起到画龙点睛的作用,让表达更具文采和感染力,一句“春风得意马蹄疾”,胜过千言万语的描述;一声“人生若只如初见”,道尽无尽的感慨。

更重要的是,诗歌可以成为一种生活态度,在忙碌的现代生活中,保有对诗意的好奇与敏感,能让我们在平凡中发现美,在琐碎中提炼趣,观察一片落叶,欣赏一次日落,若能联想到相关的诗句,或激发起创作的冲动,那么我们的生活便与千百年前的诗人产生了共鸣,被诗意的光芒所照亮。

诗歌的世界广袤无垠,以上所谈,仅是管中窥豹,它需要我们带着一颗敏感而真诚的心,去反复诵读,去用心体悟,每一次深入的探寻,都可能带来新的发现与感动,诗歌的魅力,正在于它能够穿越时空,与每一个时代的读者进行心灵的对话,并在此过程中,不断被赋予新的意义,这或许就是它历经千载而常新的奥秘所在。