经典传颂,尊师重道

这类诗词家喻户晓,深刻地表达了学生对老师的敬爱之情和老师的伟大作用。

《师说》节选 - 唐·韩愈

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。 人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

解读: 这是韩愈《师说》中的开篇之语,堪称中国古代关于教师职责最经典、最精辟的定义,它明确指出:

- 老师的核心职责:不仅仅是传授知识(受业),更重要的是传授道理(传道)和解答疑惑(解惑)。

- 学习的必要性:人不是生下来就什么都懂,都会有困惑,因此必须要有老师来引导,这句话强调了老师在个人成长中的不可或缺性。

《春夜喜雨》 - 唐·杜甫

好雨知时节,当春乃发生。 随风潜入夜,润物细无声。 野径云俱黑,江船火独明。 晓看红湿处,花重锦官城。

解读: 这首诗虽然是写春雨,但被广泛用来比喻老师的教诲,老师就像那场“好雨”:

- 适时而来:在学生最需要的时候给予指导。

- 潜移默化:教诲像春雨一样,悄悄地、无声地滋润着学生的心田,不求回报。

- 催人成长:最终让学生的心田开出美丽的花朵(取得进步)。

《新竹》 - 清·郑燮(郑板桥)

新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。 明年更有新生者,十丈龙孙绕凤池。

解读: 这首诗以竹子为喻,形象地说明了师生关系。

- 传承与扶持:新生的竹子之所以能长得比老竹还高,完全依靠老竹的支撑和滋养,这就像学生的成长,离不开老师的悉心培养和扶持。

- 着眼未来:老师不仅关心眼前的学生,更寄希望于一代又一代的新人能够超越自己,不断进步。

无私奉献,师恩难忘

这类诗词歌颂了老师燃烧自己、照亮他人的无私奉献精神。

《无题·相见时难别亦难》节选 - 唐·李商隐

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

解读: 这是赞美爱情的名句,但其意境被后人广泛用于形容老师的奉献精神。

- 春蚕吐丝:比喻老师将自己的知识、心血毫无保留地奉献给学生,直到生命的最后一刻。

- 蜡烛燃烧:比喻老师燃烧自己,用光和热照亮学生前行的道路,即使化为灰烬也无怨无悔,这句诗是赞美老师奉献精神的千古绝唱。

《己亥杂诗·其五》 - 清·龚自珍

落红不是无情物,化作春泥更护花。

解读: 诗人以“落红”自比,表达即使离开岗位,也要为后辈的成长贡献力量。

- 落红:可以比喻老师退休、离职,或者将自己的知识和经验传承下去。

- 化作春泥:老师即使离开了教学一线,其精神、教诲和影响依然会像肥料一样,滋养着新一代的“花朵”(学生),促进他们的成长,这体现了老师“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

循循善诱,教导有方

这类诗词描绘了老师耐心教导、启发学生智慧的情景。

《观书有感二首·其一》 - 宋·朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。 问渠那得清如许?为有源头活水来。

解读: 这首诗表面上是写池塘,实际上是讲读书和做学问的道理,也暗含了老师的引导作用。

- 方塘:比喻人的心灵或知识储备。

- 源头活水:比喻不断学习新知识、新道理,保持思想的活力,老师的作用,就是引导学生找到这股“源头活水”,让他们学会独立思考,保持思想的清澈和进步,而不是成为一潭死水。

《偶成》 - 宋·朱熹

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。 未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

解读: 这首诗是朱熹劝学的名篇,老师常常用它来告诫学生珍惜时光。

- 珍惜光阴:直接点出学习要趁早,时间宝贵,不可轻易浪费。

- 时光飞逝:用“池塘春草”的梦和“阶前梧叶”的秋声作对比,形象地说明了时间的流逝之快,提醒学生要抓紧时间学习。

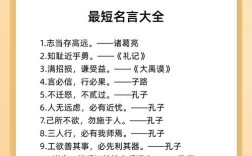

言简意赅,名言警句

除了完整的诗词,还有一些流传千古的名句,言简意赅地表达了尊师重道的思想。

一日为师,终身为父。

出处:关汉卿《玉镜台》 解读: 哪怕只教过自己一天的老师,一生都应该像对待父亲一样尊敬他,这体现了中国传统文化中对师道的极致尊重。

师者,人之模范也。

出处:扬雄《法言·学行》 解读: 老师是人们学习的榜样,这不仅指知识上的榜样,更指品德和人格上的楷模。

令公桃李满天下,何用堂前更种花。

出处:白居易《奉和令公绿野堂种花》 解读: “桃李满天下”这个成语就源于此,它赞美老师培养的学生众多,遍布各地,就像满园的桃李一样芬芳,这是对老师育人成果的最高赞誉。

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

出处:《荀子·劝学》 解读: 靛青是从蓼蓝中提取的,但颜色比蓼蓝更深;冰是水凝结而成的,但比水更寒冷,这句话常用来比喻学生如果能认真学习,完全可以超过老师,它也激励老师要不断进步,同时为学生的超越感到欣慰。

这些诗词名言,从不同维度构建了中国文化中“尊师重道”的丰富内涵:

- 职责上,老师是“传道、授业、解惑”的引路人。

- 精神上,老师是“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的奉献者。

- 方法上,老师是引导学生找到“源头活水”的智者。

- 成果上,老师的功绩是“桃李满天下”的丰硕。

希望这份整理能帮助您更好地感受和理解中华优秀传统文化中对老师的崇高敬意。