风起时,一片芦苇荡的摇曳,总能牵动人的情思,从《诗经》的“蒹葭苍苍,白露为霜”,到现代诗人笔下的沉吟,芦苇以其柔韧而坚韧的姿态,在诗歌的长河中站成了一道永恒的风景,它不只是一株植物,更是情感的载体、意境的化身与生命的隐喻,让我们一同走入这片诗歌的芦苇荡,探寻其韵律之美与创作之妙。

古典源流:从《诗经》到唐诗的意象沉淀

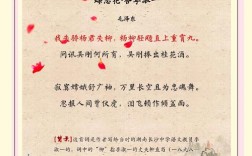

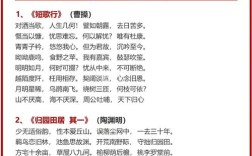

芦苇在中国诗歌中的登场,始于《秦风·蒹葭》,这首古老的诗歌以“蒹葭”起兴,营造了一种朦胧、缥缈又执着的意境。“所谓伊人,在水一方”,那若即若离的美人形象,与秋日水边摇曳的芦苇融为一体,成为了中国文学中“求而不得”的经典意象,这里的芦苇,是环境,是氛围,更是主人公内心情感的投射。

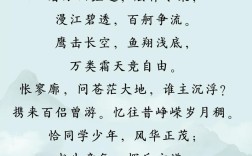

至唐代,芦苇的意象进一步丰富和深化,诗人们不再仅仅将其视为背景,而是赋予了它更复杂的情感与哲思。

刘禹锡在《晚泊牛渚》中写道:“芦苇晚风起,秋江鳞甲生。”这里的芦苇与晚风、秋江共同构成了一幅萧瑟的江景图,烘托出旅人漂泊的孤寂之感,芦苇的动态,暗示了内心的不平静。

而诗圣杜甫,则在《秋兴八首》之七中,以“请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花”的句子,将芦荻花与藤萝月并置,在时空转换中,寄寓了深沉的今昔之叹与家国之思,芦苇(芦荻)成为了时光流逝、世事变迁的见证。

现代新声:意象的转化与精神的象征

进入现代诗歌,芦苇的古典意蕴被继承,同时也被注入了新的时代精神与个人体验。

诗人沈苇在《一个地区》中写道:“中亚的太阳,玫瑰,火/眺望北冰洋,那片白色的蓝/那人傍依着梦:一个深不可测的地区/鸟,一只,两只,三只,飞过午后的睡眠”,诗中虽未直接点明芦苇,但那种辽阔、寂静而又充满生命感的地区气质,与芦苇丛生的湿地景观在精神上相通,现代诗歌更注重挖掘意象与个体生命体验的关联。

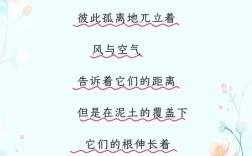

在更多的现代诗作中,芦苇常常成为坚韧、忍耐而又充满悲剧性命运的生物象征,它生于水边,迎风而立,看似柔弱,根系却深扎泥土,这种特性,使它成为在逆境中坚守的知识分子或普通人的精神写照,其意象从单纯的景物描写,转向了更为直接的生命哲思与精神宣言。

创作手法:如何让“芦苇”在你的笔下生辉

无论是欣赏还是创作,理解诗歌中意象的运用手法都至关重要,以芦苇为例,我们可以学习以下几种经典手法:

- 起兴与寄托: 这是最传统的手法,如《蒹葭》,先言芦苇之状,再引出所咏之辞,创作者可以观察芦苇在不同季节、不同天气下的形态,将其与自身的某种情绪(如思念、孤独、坚守)建立联系,让景物成为情感的出口。

- 象征与隐喻: 这是现代诗歌中更为常用的手法,芦苇可以象征:

- 生命的脆弱与坚韧: 茎秆中空易折,却能在风雨中不倒。

- 思想的自由与独立: 一根芦苇独自思考,一片芦苇则构成了思想的森林(借用帕斯卡尔的哲思)。

- 岁月的流逝与记忆的留存: 芦花白头,恰似年华老去,但根仍在,生命在轮回。 在创作时,明确你想用芦苇象征什么,并通过具体的描绘将这种关联自然地呈现出来,避免生硬的说教。

- 氛围营造与情景交融: 芦苇天生带有一种苍茫、悠远、略带感伤的诗意,利用这一点,可以通过描绘芦苇荡的景象来奠定全诗的感情基调。“夕阳下的芦苇荡,镀上一层金色的忧郁”,直接将视觉感受与心理感受融为一体。

- 对比与衬托: 将芦苇与其它意象并置,可以产生强烈的艺术效果,用钢铁森林的冰冷坚硬,来反衬芦苇的柔韧与温暖;用繁花的短暂绚烂,来对比芦苇的素朴与持久。

实践入门:从读到写的三步法

对于诗歌爱好者而言,从读到写是一个自然的过程,如何围绕“芦苇”进行自己的诗歌创作尝试?可以遵循以下路径:

- 深度观察与个人体验: 走出书房,真正地去观察一片芦苇,看它的颜色、形态,听风吹过时发出的沙沙声,触摸它的茎秆与芦花,记录下你最真实、最独特的感受,是孤独?是宁静?还是力量的涌动?这份独特的体验,是你诗歌的灵魂。

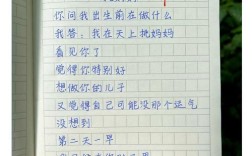

- 寻找新颖的连接点: 避免重复“芦苇像白发”这样陈旧的比喻,可以尝试:“一片芦苇,是大地未寄出的信笺/风一来,便哗啦啦地读着”,或者“我是一支被秋天点亮的芦苇/在夕光中,练习燃烧的姿势”,通过陌生化的联想,让古老的意象焕发新意。

- 注重节奏与留白: 诗歌是语言的艺术,描写芦苇时,词语的选用要讲究音律感,短句可以表现芦苇的挺拔利落,长句则适合描绘芦苇荡的连绵起伏,中国诗歌讲究“言有尽而意无穷”,不要在诗中说尽一切,描绘芦苇的姿态,留下空间让读者去想象和填充它象征的情感,这样的诗才更有韵味。

诗歌中的芦苇,穿越千年,至今仍在我们的文字中沙沙作响,它教会我们的,不仅是如何运用一个意象,更是如何将外在的自然景物,转化为内在的情感图谱与哲学思考,每一次对诗歌的阅读与创作,都是一次与美的相遇,一次对自我生命的深度勘探,或许,我们每个人心中都有一片芦苇荡,在等待一阵风,或是一支笔,去唤醒它们,让它们在自己的生命里,成诗,成歌。