在中华文明的璀璨星河中,古代诗人与先贤们留下的名言警句,如同颗颗明珠,历经千年依然闪耀着智慧的光芒,这些精炼的语句不仅是文学艺术的瑰宝,更是我们为人处世、修身养性的宝贵指南,理解并善用这些名言,能让我们在纷繁复杂的现代生活中找到精神的定力与智慧的启迪。

溯源:探寻名言的根脉与灵魂

每一句流传千古的名言,都不是无根之木、无源之水,它深深植根于其作者的生命体验与特定的历史语境之中。

以诗圣杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”为例,这句诗出自其《自京赴奉先县咏怀五百字》,创作于安史之乱爆发前夕,杜甫在旅途中亲眼目睹了上层社会的奢靡无度与底层百姓的饥寒交迫,巨大的社会反差强烈冲击着他的心灵,这句诗并非简单的文学创作,而是他对时代疮痍的血泪控诉与深刻记录,了解了这样的创作背景,我们才能体会到诗句中蕴含的沉痛与力量,它不仅仅是对现象的描绘,更是一种深沉的忧国忧民情怀的喷发。

再如苏轼的“一蓑烟雨任平生”,出自《定风波·莫听穿林打叶声》,这首词的创作背景是苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后的第三个春天,在一次沙湖道中遇雨的寻常经历里,他借雨中潇洒漫步的姿态,抒发了自己面对人生重大挫折时旷达超脱的胸襟,这句词是苏轼在人生低谷中完成的精神涅槃的写照,理解了这一点,我们才能懂得,它传递的并非消极避世,而是一种在逆境中保持乐观、坚守自我人格的强大精神力量。

学习一句名言,首先要做的便是回到历史现场,与作者对话,理解其心声,这不仅能帮助我们准确理解名言的内涵,更能让我们感受到文字之下跳动的那颗温热的心。

活用:将古典智慧融入现代生活

先贤的智慧之所以不朽,在于其跨越时空的普适性,如何将这些古老的格言转化为我们今日生活的养分,是关键所在。

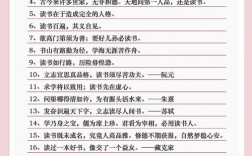

内化于心,作为修身之道。 许多名言直接指向个人品德的修养,孔子的“己所不欲,勿施于人”,被誉为道德的黄金律,提醒我们在处理人际关系时,要常怀换位思考之心,曾子的“吾日三省吾身”,则是一种严格的自我检视方法,鼓励我们养成反思的习惯,不断提升道德境界,将这些名言作为座右铭,时常诵念、品味,可以潜移默化地塑造我们的价值观和行为准则,在浮躁的社会中守住内心的宁静与善良。

外化于行,作为处事之方。 在具体的实践层面,古人的智慧同样能给予我们指引。《礼记·中庸》中的“凡事预则立,不预则废”,强调了计划与准备的重要性,无论是工作项目还是个人学习,这都是颠扑不破的真理,荀子《劝学篇》中的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,则生动地阐释了积累的意义,激励我们在追求目标的道路上耐得住寂寞,坚持从小事做起,在面临决策或困境时,相关的名言会如灯塔般照亮我们的思路,在遇到困难时,想起陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,便能重燃希望,坚持下去。

提升表达,作为行文之器。 在写作与演讲中,恰当地引用名言警句,能极大地增强表达的感染力与说服力,它可以起到画龙点睛的作用,使文章立意更高远;也可以作为有力的论据,支撑自己的观点,需要注意的是,引用务必精准、贴切,要与上下文自然融合,避免生搬硬套,真正高明的引用,是让古典智慧为现代思想服务,使其相得益彰。

品析:领悟名言的艺术手法

古代名言之所以脍炙人口,除了深刻的思想,还在于其高超的艺术表现手法。

- 对比与映衬: 如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过强烈的贫富对比,产生了震撼人心的艺术效果。

- 比喻与象征: 如李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以春蚕、蜡炬为喻,象征至死不渝的思念与奉献精神,形象而含蓄。

- 白描与写意: 如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,用极其简淡的笔触勾勒出一幅画面,却传递出超然物外的闲适心境,意境深远。

- 对仗与韵律: 多数律诗与骈文中的名句,都讲究对仗工整、音韵和谐,如“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,读来朗朗上口,富有音乐美。

品味这些艺术手法,能提升我们的文学鉴赏能力,更深切地感受汉语的博大精深与形式之美。

古代诗人与哲人的名言,是时间沉淀下的精华,它们穿越千年,依然能与我们的生命发生深刻的共鸣,学习它们,不仅仅是知识的积累,更是一场与伟大灵魂的对话,一次对自我生命的滋养与升华,让我们在吟咏之间,汲取力量,在践行之中,让古老的智慧焕发出新的生机。