中华诗歌如一条奔流不息的长江,从《诗经》的源头出发,穿越楚辞的激流,漫过汉赋的浅滩,汇入唐诗的汪洋,最终在宋词的峡谷中激荡出千般回响,这些用汉字雕琢的时光,不仅是文学史上的珍宝,更是每个中国人精神世界的底色。

源头活水:从集体吟唱到个人抒怀

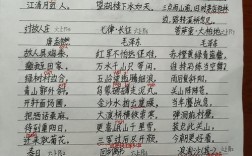

若论中华诗歌的源头,必溯至《诗经》,这部收录西周至春秋时期三百余篇作品的诗歌总集,最初是伴着钟磬丝竹唱响的歌词。“关关雎鸠,在河之洲”不只是爱情的表白,更是先民在祭祀、宴饮、劳作中自然流淌的心声,孔子所言“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,道出了诗歌的社会功能——激发情感、观察世态、凝聚人心、表达忧思。

战国时期,屈原的《离骚》将集体吟唱推向个人创作的巅峰。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,诗人将楚地的神话、方言与个人政治失意的悲愤熔铸一体,开创了浪漫主义先河,这种“香草美人”的象征手法,成为后世文人寄托情怀的经典范式。

黄金时代:格律中的气象万千

唐代,这个中国历史上最辉煌的朝代,也为诗歌创造了最完美的形式——近体诗,沈佺期、宋之问等人确立的平仄、对仗、押韵规则,为情感表达构建了精致的容器。

李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”是盛唐气象的最强音,他的自由不羁与格律的严谨形成奇妙平衡,而杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则在工整的七律中注入深沉的社会关怀,证明格律不仅能抒情,也能叙事说理。

王维的“空山新雨后,天气晚来秋”展示唐诗另一面向——将禅意融入山水,在二十字中营造出无限意境,这种“诗中有画”的特质,正是汉字的象形特征与诗人艺术感悟的完美结合。

意境新境:长短句里的心灵律动

宋代文人将音乐与文字的结合推向新高度,词这种起源于市井歌谣的文体,在文人手中逐渐雅化,柳永“杨柳岸,晓风残月”的婉约,苏轼“大江东去”的豪放,李清照“寻寻觅觅”的凄美,都在长短不一的句式中找到最契合心灵的节奏。

词的魅力在于它突破了齐言诗的均齐,通过句式变化模拟情感波动,辛弃疾的“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”,在参差错落中传递壮志难酬的悲怆,这是规整的七言诗难以企及的表达效果。

创作密码:意象与典故的艺术

欣赏古典诗词,需掌握其独特的表达系统,意象是基本词汇——“月”不仅是天体,更是思乡的符号;“柳”不止是植物,已成离别的象征,这些意象经过千年沉淀,形成中华诗歌的密码体系。

典故的运用则体现着文人的学养,李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶”借《庄子》寓言表达人生困惑;苏轼的“持节云中,何日遣冯唐”化用汉代故事抒发政治期待,理解这些典故,如同拿到打开诗人心灵的第二把钥匙。

古今对话:传统的现代价值

在信息爆炸的今天,古典诗词非但不是化石,反而因其凝练、形象、富有韵律的特性,成为对抗语言粗糙化的利器,当我们用“春风得意”形容成功,用“青出于蓝”赞美后辈,古典诗歌的基因已融入日常表达。

教学实践中,通过吟诵感受音韵之美,通过书画创作体会意境之妙,通过情景再现理解情感之真,都是让古老诗歌活化的有效途径,孩子们在“漫卷诗书喜欲狂”中体会喜悦,在“低头思故乡”中感悟亲情,这种情感教育比单纯说教更加深刻。

古典诗歌是一座桥梁,连接着过去与现在,当我们月夜思乡时,李白的声音穿越千年在我们心中响起;当我们登高望远时,杜甫的目光正通过我们的眼睛凝视山河,这些诗歌之所以不朽,正因为它们捕捉了人类永恒的情感——对美的追求、对时光的感叹、对家国的热爱、对生命的思考。

在这个快速变化的时代,或许我们更需要这些经过时间淬炼的文字,它们如同精神的坐标,让我们在纷繁中保持内心的从容与明晰,每一代人都以自己的方式与古典诗歌对话,并在这种对话中确认自己的文化身份,这正是中华文明生生不息的奥秘所在。