在文化长河中,名言警句如同璀璨星辰,承载着智慧与经验,这些凝练的语句穿越时空,至今仍在生活中闪耀光芒,真正理解并运用这些箴言,需要深入探索其源流与本质。

溯源:从历史土壤中生长的智慧

每则名言都是特定时代的产物,与作者的生命体验紧密相连,当我们读到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,不仅感受到胸怀天下的担当,更应了解范仲淹创作《岳阳楼记》时的政治环境与个人抱负,这位北宋政治家在改革受挫后,仍将民生疾苦置于个人得失之上,这种境界使这句话超越了文学层面,成为士大夫精神的典范。

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”出自文天祥的《过零丁洋》,这位南宋末年的抗元英雄在兵败被俘后,面对威逼利诱毫不动摇,最终从容就义,了解这段历史,我们才能体会这句话蕴含的坚定信念与民族气节。

西方名言同样深植于其文化土壤,亚里士多德“优秀是一种习惯”的论断,源于他对伦理学的系统思考,这位古希腊哲学家认为,道德品格通过反复实践而形成,如同工匠通过持续训练掌握技艺,理解这一哲学背景,我们才能把握这句话的实践意义。

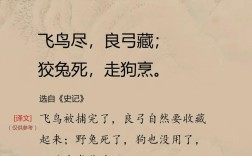

语境:还原话语的真实含义

许多名言在流传过程中逐渐脱离原始语境,导致理解偏差。“知识就是力量”这句培根的名言常被简化为对知识的推崇,而忽略其产生的文艺复兴背景,培根在《新工具》中强调知识对自然的改造作用,他所说的“力量”更接近“能力”或“权力”,指向通过科学理解并掌控自然的启蒙思想。

老子“无为而治”的思想常被误解为消极不作为,这位道家创始人在《道德经》中阐述的是一种顺应自然规律的管理智慧,强调不妄为、不强求,达到“我无为而民自化”的境界,理解这种哲学脉络,才能准确运用这一思想。

同样,孔子“唯女子与小人为难养也”的论述,需要放在春秋时期的社会结构中来理解,这里的“女子”更可能指仆役或妾室,而非泛指所有女性,忽略这种语境差异,容易导致对经典思想的误读。

应用:智慧与现实的创造性结合

名言警句的价值在于指导实践,而非机械套用,如何将这些古老智慧融入现代生活,需要思考与创新。

教育领域尤其如此,引导年轻人理解“学而不思则罔,思而不学则殆”的辩证关系,比单纯要求背诵更有意义,通过讨论孔子为何强调学思结合,如何在学习中平衡两者,能使古老教诲焕发新生。

在个人成长方面,“千里之行,始于足下”不仅鼓励行动,更揭示量变到质变的规律,理解老子这一思想的深层含义,可以帮助我们制定切实可行的计划,将宏大目标分解为具体步骤。

职场中,“己所不欲,勿施于人”的金科玉律为团队协作提供伦理基础,探讨这句箴言在项目管理、同事关系中的具体应用,能使传统文化智慧转化为现代职业素养。

误区:识别断章取义的陷阱

名言使用中最常见的误区是脱离语境,尼采“上帝已死”的宣言并非庆祝宗教信仰的终结,而是对欧洲价值危机的警示,这位德国哲学家试图揭示传统道德基础崩塌后,人类面临的价值重建任务。

爱迪生“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”常被用来强调勤奋的重要性,但鲜少提及后续:“但那百分之一的灵感是最重要的,甚至比那百分之九十九的汗水更重要。”完整理解这句话,才能把握爱迪生对创造力与努力关系的全面看法。

“人不为己,天诛地灭”也常遭曲解,这里的“为”应读作wéi,意为修养、修为,整句话指向自我提升的重要性,而非利己主义,这种根本性误读完全颠倒了原意。

创新:传统的当代转化

对待传统智慧,既不能全盘接受,也不应轻率否定,在快速变化的时代,我们需要以批判性眼光审视名言警句,同时保持开放心态,赋予其新意。

王阳明“知行合一”说在当代社会仍具活力,这位明代心学大师强调认知与行动的统一,对于解决现代人“懂得许多道理,却过不好这一生”的困境具有启发意义,探索如何将这种理念转化为具体实践,是传统智慧现代化的有益尝试。

随着社会进步,一些观念需要重新诠释。“沉默是金”在特定场合仍是智慧,但在需要发声的时刻,勇于表达更为可贵,理解这些原则的适用边界,是成熟运用名言的基础。

名言警句不仅是文化传承的载体,更是思考的起点,真正理解一句名言,意味着进入与作者的对话,理解其时代关切,思考其在当下的意义,这种理解不是被动接受,而是主动诠释;不是机械复制,而是创造性转化,当我们以审慎而开放的态度对待这些智慧结晶,它们才能成为指引前行的明灯,而非束缚思想的教条,在这个意义上,每则名言的真正完成,在于读者赋予它的新生命。