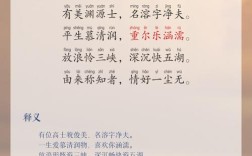

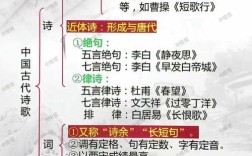

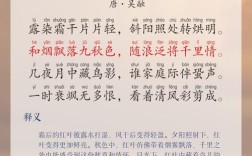

《劝学》是唐代诗人颜真卿的一首五言古诗,以简练语言传递深刻治学理念,全诗仅四十字:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”字句间流淌着对求知者的殷切期盼,成为跨越千年的学习箴言。

诗脉溯源:从历史深处走来的劝学之声

此诗创作于中唐时期,当时科举制度日趋完善,寒门学子获得晋升通道,颜真卿身为著名书法家与朝臣,亲历安史之乱后国家人才凋零的困境,在担任吏部尚书期间,他目睹诸多学子虚度光阴,遂以长辈身份写下这首劝学诗,诗中“三更灯火”与“五更鸡”的意象形成时间闭环,暗示求学应当不舍昼夜,这种创作背景使诗歌超越单纯说教,成为特定历史条件下人才培养的迫切呼唤。

颜真卿的书法成就常使人忽略其文学造诣,作为琅琊颜氏后裔,他继承家族“儒雅传家”的训导,将书法中的筋骨笔法转化为文字中的精神气韵,诗中“黑发”与“白首”的对比,恰似其楷书中的粗细变化,在视觉与心理上形成双重冲击。

匠心独运:古典诗词中的修辞密码

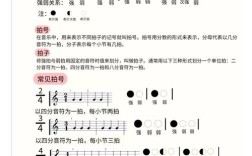

这首诗运用多重艺术手法构建说服体系,首联通过“三更灯火”与“五更鸡”的意象叠加,形成时间维度上的压迫感,唐代夜间计时分五更,三更对应现代23时至1时,五更即清晨3至5时,两个极端时间点的并置,强化了勤学需要突破生理极限的寓意。

颔联“黑发不知勤学早”采用否定句式制造张力,“白首方悔读书迟”则转为肯定陈述,在句法上形成欲扬先抑的效果,这种设计暗合心理学上的损失厌恶理论,让读者在想象年老悔恨时产生更强的行为驱动力。

诗中还隐藏着数字的妙用。“三”“五”“早”“迟”四词构建起完整的时间坐标体系,这种精密的时空布局,与颜真卿在书法创作中讲究的“间架结构”如出一辙,展现了中国传统艺术中形式与内容的统一性。

古今对话:经典诗词的现代解读场域

在当代教育环境中,这首诗被赋予新的阐释空间,其价值不仅在于倡导勤奋,更在于提示学习方法的优化,现代研究显示,凌晨与深夜确是记忆高效期,这与诗中描述不谋而合,我们可以将“三更灯火”理解为深度学习时段,“五更鸡鸣”视作晨间复习良机,形成符合生物节律的学习循环。

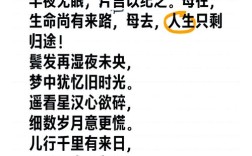

对于网络时代的碎片化阅读,这首诗提供了一种反思路径,当知识获取变得轻而易举时,诗中强调的持之以恒反而更具现实意义,移动设备上的电子灯火虽已取代油灯,但专注求学的精神内核仍需传承,现代学习者应当从诗中领悟,真正的知识积累需要突破舒适区的坚持。

诗韵流转:传统诗词的活化传承

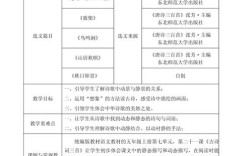

在语文教学领域,这首诗成为古诗启蒙的重要载体,其语言浅白但意境深远,适合采用情境化教学方法,教师可引导学生绘制“三更灯火”与“五更鸡鸣”的时间轴,通过视觉化手段理解古诗意境,在写作教学中,这首诗的对比手法可作为范例,指导学生如何通过时空对照增强表达效果。

对于创作者而言,这首诗展示了如何将抽象道理具象化的艺术,颜真卿选取日常生活中可见的灯火、鸡鸣、黑发、白首等意象,使深刻哲理变得可触可感,这种创作理念对现代文学创作仍具启示:优秀的作品应当根植于生活经验,又能超越具体时空限制。

当我们重读这首千年古诗,会发现其中蕴含的教育智慧历久弥新,它既不是僵化的道德训诫,也不是过时的经验总结,而是对求知本质的深刻洞察,在知识迭代加速的时代,这种对学习本真的回归反而显得尤为珍贵,诗歌结尾营造的紧迫感,不是制造焦虑而是唤醒自觉,这种教育智慧或许正是其穿越时空依然鲜活的原因所在。

颜真卿用墨香凝铸的这份劝学宣言,在数字化时代依然闪烁着智慧光芒,当指尖划过屏幕上的诗句,仿佛能看见千年那盏摇曳的灯火,正穿越时空照亮今人的求知之路,这份文化传承不应止于背诵,而应化为每个学习者心中的长明灯,在知识探索的道路上持续燃烧。