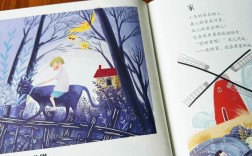

童年在每个人心中都埋藏着诗意的种子,当我们翻阅那些关于童心的诗歌,仿佛能听见稚嫩的嗓音在时光长廊里回响,这些作品不仅记录着人类最初的美好,更承载着诗人对纯真世界的永恒追寻。

中国古典诗歌中,童真意象最早可追溯至《诗经》。“总角之宴,言笑晏晏”中的总角,正是古代儿童发髻的生动写照,陶渊明的《归去来兮辞》中“稚子候门”的温馨场景,将孩童的天真与官场的虚伪形成鲜明对比,到了唐代,诗歌中的儿童形象愈发鲜活,李白《长干行》中“郎骑竹马来,绕床弄青梅”的描写,不仅创造了“青梅竹马”的经典意象,更将孩童间纯真的情谊永远定格在诗句中。

宋代诗人对童心的刻画更显精妙,范成大在《四时田园杂兴》组诗中,用“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”的诗句,既展现农家孩子的稚趣模仿,又暗含对劳动传承的思考,杨万里则是描写儿童的高手,他在《宿新市徐公店》中写道:“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”短短十四个字,将孩童追逐蝴蝶的活泼画面描绘得淋漓尽致,黄蝶与菜花的色彩呼应更增添了视觉美感。

这些古典诗词之所以能跨越时空打动人心,离不开诗人精湛的艺术手法,白描是最常见的技巧,如袁枚《所见》中“牧童骑黄牛,歌声振林樾”,不加修饰却意境全出,拟人手法的运用也让诗歌更富童趣,小溪却山行,不识庐山真面目”中,小溪被赋予人的特质,与孩童的好奇心相映成趣。

现代诗歌在继承传统的同时,对童心的诠释更加多元,冰心的《春水》中“童年呵!是梦中的真,是其中的梦”,用简洁的语言道出童年的虚幻与真实,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,虽未直接描写儿童,却蕴含着孩童般对世界的探索精神。

理解这些诗歌的创作背景至关重要,唐代诗人胡令能的《小儿垂钓》创作于安史之乱后,诗中“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身”的宁静画面,正是乱世中人们对和平生活的向往,清代高鼎的《村居》描绘“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的欢乐场景,实则寄托着诗人对田园生活的眷恋。

在教学方法上,引导读者从意象入手是理解童心诗歌的关键,李白的“小时不识月,呼作白玉盘”,通过月亮与白玉盘的联想,完美呈现儿童独特的思维方式,在欣赏白居易《池上》“小娃撑小艇,偷采白莲回”时,可以着重分析“偷”字的妙用——既点出孩童的调皮,又毫无贬义,反显可爱。

将童心诗歌融入现代生活有多种方式,这些诗作是亲子教育的优质素材,家长可以带着孩子一起朗读“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,在韵律中感受自然之美,在写作教学中,“儿童疾走追黄蝶”这样的诗句可以作为细节描写的典范,即便是压力繁重的成年人,在读到“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”时,也能会心一笑,暂时忘却生活的烦恼。

值得深入探讨的是,这些描写童心的诗歌之所以能流传千古,不仅因为其艺术价值,更因为它们触动了人类共同的情感记忆,辛弃疾在《清平乐·村居》中描绘的“最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬”,那个躺着剥莲蓬的调皮孩童形象,让每个读者都能在其中看到自己童年的影子,这种跨越时代的共鸣,正是童心诗歌的魅力所在。

诗人笔下的童心,往往也寄托着他们对理想世界的想象,杜甫在《百忧集行》中回忆“庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”的顽皮时光,与其后期忧国忧民的形象形成强烈对比,展现出诗人内心对单纯快乐的眷恋,这种通过童年记忆表达人生感悟的手法,在中国古典诗歌中形成独特传统。

当我们品读这些作品时,不妨尝试用孩童的眼光重新审视世界,就像苏轼在《江城子》中写道:“老夫聊发少年狂”,这种“狂”正是童心未泯的体现,在现代社会快节奏的生活中,这些描写童心的诗歌如同清泉,洗涤我们被世俗沾染的心灵,提醒我们保持对世界的好奇与热爱。

诗歌中的童心从来不是幼稚的代名词,而是人类最珍贵的精神财富,它教会我们用纯净的眼光看世界,用真诚的心感受生活,在这个信息爆炸的时代,这些经过时间淬炼的诗句,依然能为我们提供一片心灵的栖息地,每当读到“儿童相见不相识,笑问客从何处来”,我们既感叹时光流逝,又被那纯真的笑容温暖,这或许就是童心诗歌永恒的价值——它让我们在复杂的世界里,始终保留一份简单的快乐。