春日的暖阳悄然爬上窗棂,枝头的新绿在微风里轻轻摇曳,这样的季节,总让人想起那些穿越千年的诗句,它们如同春日里绽放的花朵,以最凝练的语言捕捉着生命的悸动,中国古典诗歌中对春的礼赞,早已成为我们文化血脉中不可分割的部分。

春之韵律:格律诗的审美体系

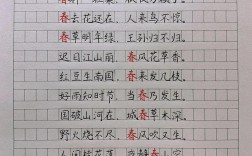

中国古代诗歌在形式上主要分为古体诗与近体诗两大体系,近体诗,即我们常说的格律诗,在唐代发展成熟,对字数、平仄、对仗和押韵都有严谨规定,以杜甫《春夜喜雨》为例:

好雨知时节,当春乃发生。 随风潜入夜,润物细无声。

这四句五言诗,平仄交错如波浪起伏,“生”“声”押下平声八庚韵,读来朗朗上口,诗中“知”“潜”二字赋予春雨人的情感,而“细无声”又暗含教化无形的深意,将自然现象提升到哲学境界。

与严谨的格律诗不同,古体诗形式更为自由,陈子昂《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”句式长短错落,情感奔涌而出,恰如春日的狂野与不羁。

春之意象:诗词中的符号系统

中国古典诗词的精妙在于意象的运用,春日意象经过千年沉淀,已形成丰富的符号系统。

花卉在春诗中扮演重要角色,白居易《大林寺桃花》吟诵:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”桃花不仅是春的使者,更暗含对生命轮回与时空差异的思考,李清照《如梦令》中“知否,知否?应是绿肥红瘦”,通过海棠花的变化,抒发了对春光易逝的感伤。

鸟类也是春诗常见意象,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,黄鹂与白鹭形成色彩对比,动静结合,构成完整春日画卷。

这些意象往往承载着固定情感内涵,折柳送别,落花伤春,望月怀远,诗人通过意象的巧妙组合,在有限字数内传递无限情思。

春之情怀:诗歌中的情感维度

面对相同春光,不同诗人因境遇、性格差异,会生出截然不同的情感。

盛唐诗人孟浩然《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。”语言清新自然,洋溢着对春光的喜爱与珍惜,展现盛唐文人开阔胸襟。

而晚唐诗人李商隐笔下的春天则多了几分朦胧与忧郁。《天涯》中“春日在天涯,天涯日又斜,莺啼如有泪,为湿最高花”,将个人身世之感与春景融合,创造出凄美意境。

这种差异与诗人创作背景密切相关,杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”,写于安史之乱期间,春日茂盛的草木反而加深了国破之痛,形成强烈反差,了解创作背景,是深入理解诗歌的关键。

春之技法:诗词艺术的表达方式

赋比兴是中国诗歌传统表现手法,在春诗中应用广泛。

“赋”是直陈其事,如白居易《钱塘湖春行》“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,直接描绘早春景色;“比”即比喻,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,新颖生动;“兴”是先言他物以引起所咏之词,《诗经·关雎》“关关雎鸠,在河之洲”由春鸟和鸣引出君子对淑女的思慕。

用典也是诗家常用手法,李白《春夜洛城闻笛》“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,“折柳”化用汉乐府《折杨柳》曲调,暗含送别之意,丰富了诗句内涵。

春之现代:古典诗词的当代价值

在快节奏的现代社会,古典诗词依然具有鲜活生命力,春日漫步,若心中存有“桃之夭夭,灼灼其华”的诗句,眼中景色便多了一层文化底蕴,诗词能够提升我们对自然的敏感度,重新发现生活中的美。

学习欣赏古典诗歌,不必拘泥于繁琐考据,初入门者可从朗读开始,感受诗歌的音韵美;继而品味意象,理解情感;最后探究背景,深入境界,互联网时代,我们更可通过音频、视频等多种方式感受诗词魅力,如配乐吟诵、书画创作等跨艺术形式,让千年诗心在现代社会重新跳动。

这个春天,当微风拂过面颊,当花香弥漫空气,不妨翻开一本诗集,与古人进行一场跨越时空的对话,在诗词中,我们不仅看到春天的模样,更找到安顿心灵的所在,那些关于生命、关于时光、关于美的思考,如同春日的种子,在心中生根发芽,终将开出属于自己的花朵。