“幽”的意境与内涵

“幽”的意境通常包含以下几个层面:

- 空间上的深邃与隔绝:指山林的深处、峡谷的底部、古寺的后院等远离尘嚣的僻静之地。

- 感官上的寂静与安宁:指环境的安静,没有嘈杂的人声,只有自然之声,如风声、水声、鸟鸣,反衬出极致的宁静。

- 心境上的恬淡与孤高:诗人通过“幽”的环境,表达自己超然物外、淡泊名利、与自然融为一体的心境,有时也带有一丝不被世人理解的孤独感。

- 情感上的含蓄与深远:像“幽怨”、“幽情”一样,情感不是直白宣泄,而是深藏心底,曲折婉转,余味悠长。

“幽”在诗歌中的经典体现

“幽”字在诗歌中无处不在,它可以作形容词、名词、动词,构建出无穷的意境。

幽景:描绘自然之幽

这是“幽”最常见的用法,描绘一种远离尘世的、宁静秀美的自然风光。

-

王维《鹿柴》

空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。

这里的“深林”幽”的绝佳体现,阳光穿过茂密的树林,照在青苔上,这一抹亮色非但没有打破幽静,反而更凸显了森林整体的深邃与静谧,这是一种“以动衬静”的“幽”。

-

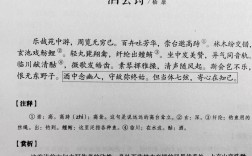

常建《题破山寺后禅院》

清晨入古寺,初日照高林。 曲径通幽处,禅房花木深。 山光悦鸟性,潭影空人心。 万籁此俱寂,但余钟磬音。

“曲径通幽处” 是千古名句,直接点明了“幽”的意境,一条蜿蜒的小路,通向一个未知的、宁静的深处,充满了探索的神秘感和美感。“禅房花木深”进一步强化了这种隔绝尘嚣的幽静氛围。

-

李白《访戴天山道士不遇》

犬吠水声中,桃花带露浓。 树深时见鹿,溪午不闻钟。 野竹分青霭,飞泉挂碧峰。 无人知所去,愁倚两三松。

“树深”、“野竹分青霭”描绘了山林的幽深,诗人寻人不遇,独自倚松,这种环境的“幽”也烘托了他内心的“幽”情——一种淡淡的失落与孤寂。

幽情:抒发内心之幽

“幽”也用来形容含蓄、深沉的情感。

-

李商隐《无题》

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

这首诗中的情感是“幽”的,它不是大声疾呼的爱,而是一种深入骨髓、至死不渝的执着与思念,这种情感被包裹在“春蚕”、“蜡炬”等意象中,显得深沉而含蓄。

-

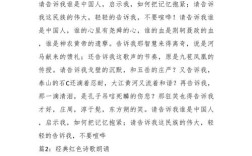

白居易《琵琶行》

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

“幽愁暗恨” 四字精准地描绘了那种无法言说、深藏心底的愁绪与怨恨,当音乐暂停,这种“幽”情反而达到了顶点,比任何声音都更能打动人心。

幽人:指代高洁之士

“幽人”或“幽士”是诗歌中对隐士、高人的称呼,他们品格高洁,甘于寂寞。

-

杜甫《客至》

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。 花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。 盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。 肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

虽然这首诗明快,但杜甫本人一生颠沛流离,心中常有“幽”意,他的许多诗歌,如《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,都透露出一种深沉的、时代性的“幽”情。

-

苏轼《记承天寺夜游》 (散文诗)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行,念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭,庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也,何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

文中的“闲人”苏轼,在贬谪的夜晚,能从寻常月色中“幽”然自得,发现“积水空明”之美,这是一种在逆境中保持的、独特的审美情趣和内心“幽”境。

“幽”是中国古典美学中一个独特的范畴,它不是简单的“静”或“暗”,而是一种充满生命力和想象空间的美。

- 它可以是视觉上的深邃(深林、幽谷),

- 可以是听觉上的寂静(万籁俱寂),

- 也可以是心境上的恬淡与孤高(幽人、幽情)。

当我们在诗歌中读到“幽”字时,仿佛能跟随诗人一起,走进一个远离尘嚣的世界,在那里,感官被净化,心灵被触动,体会到一种言有尽而意无穷的深远境界,这正是“幽”字在中国诗歌中永恒的魅力所在。