太阳,这轮高悬天际的炽热火球,自古便是诗人笔下永恒的主题,从东方“日出扶桑一丈高,人间万事细如毛”的豪迈,到西方“太阳,这金色的奇迹,把麦田染成一片辉煌”的礼赞,无数灵魂被它的光芒点燃,留下传世诗篇,就让我们一同走进这光芒深处,探寻如何以现代笔触,对古典太阳诗魂进行创造性仿写,让古老意象在当代语境下焕发新生。

追溯本源:古典太阳诗篇的辉煌谱系

欲行仿写,必先明本源,中国诗歌长河中,太阳意象承载着极为丰富的文化密码与情感寄托。

《诗经·小雅·天保》中“如月之恒,如日之升”,以日月永恒比喻国运昌隆,奠定其崇高地位,屈原《九歌·东君》则是对太阳神的直接颂歌,“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑”,笔触瑰丽,气势磅礴,展现人对自然力的虔诚崇拜。

至盛唐,李白的“日出东方隈,似从地底来”充满奇幻想象;王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”则以画入诗,勾勒出苍茫边塞的壮阔,宋代苏轼的“新月如佳人,出海初弄色”虽咏新月,其“出海”意象仍与太阳初升的壮美一脉相承。

这些经典,或直抒胸臆,或借景抒情,太阳在其中既是自然实体,更是情感与哲理的载体,理解这份深厚传统,是仿写得以生根的土壤。

解析骨架:意象系统的构建法则

成功的仿写,关键在于掌握原诗的核心技法。

意象嫁接是核心手法,古典诗词中,太阳极少孤立存在,它常与“扶桑”(神话中的日出之处)、“金乌”(太阳的化身)、“曦车”(太阳神乘坐的车驾)等神话意象结合,形成独特审美空间,仿写时,可将太阳与现代意象进行创造性组合,将“夕阳”与“下班地铁的倦影”并置,让古典的苍茫与现代的疲惫产生对话。

情感投射决定诗歌温度,诗人观照太阳时,已然注入特定情感,杜甫“葵藿倾太阳,物性固莫夺”是忠贞不渝的象征;李商隐“夕阳无限好,只是近黄昏”则弥漫着人生迟暮的哀婉,仿写前需明确:我欲表达的,是希望、力量,还是逝去、哀愁?统一的情感基调是诗魂所在。

时空架构营造诗歌意境,诗人善于利用太阳在一天中的位置变化来结构全诗,清晨之朝气,正午之刚烈,黄昏之沉静,形成天然韵律,仿写可借鉴此道,通过描绘“晨光刺破都市雾霭”、“午时烈日下的沉默广场”、“暮色浸染归家路途”等场景,构建具有现代感的时空叙事。

注入灵魂:从临摹到创造的升华

仿写的最高境界,是“师其意而不师其辞”,在掌握古典技法后,需将个人独特的生命体验与时代思考融入其中。

视角的现代转换,古人多仰望太阳,因其神秘而赋予神性,现代人已知晓太阳是一颗恒星,视角可更为多元,可想象从太空站回望地球,看“那颗蓝色弹珠被金色的丝线牵引”;或从一株沙漠植物的视角,感受“每一寸生长都与光签订契约”,视角的创新直接带来诗意的创新。

语言的陌生化处理,古典诗词语言凝练,现代汉语则更为舒展,可尝试将古典语汇进行现代化转译,不直接说“朝阳”,而说“天空的熔炉开始沸腾”;不直言“落日”,而用“光阴的硬币翻过沉重一面”,通过打破常规搭配,赋予太阳新的语言生命。

哲思的当代回应,古典太阳诗常蕴含天人感应、时光易逝的慨叹,当代仿写可回应新的时代命题,在环境危机背景下,太阳可成为“审视者”——“你日日巡视这片土地,看绿色如何退成记忆的斑点”;在信息爆炸时代,太阳又可化为“原始的信使”,依然“用最古老的光码,书写无人接收的黎明”。

实践之道:仿写练习的具体路径

理论需与实践结合,以下提供一条循序渐进的仿写路径:

-

定向研读:精选5-10首不同时期、风格的经典太阳诗篇,反复诵读,进行细致的批注,分析其意象组合、情感脉络与修辞手法。

-

意象库构建:建立个人化的太阳意象库,不仅收录“金乌、曦和、赤日”等古典词汇,也纳入“光瀑、暖核、恒星之吻”等自创表达,丰富语言储备。

-

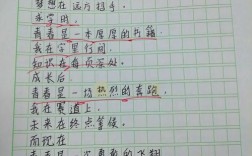

片段仿写:从短句开始练习,如仿“长河落日圆”,可试写“楼宇切割着落日的几何”;仿“东方半明大星没”,可创造“都市的星群熄灭,唯有你开始每日的镀金仪式”。

-

完篇创作:选定一个核心情感(如“复苏”或“告别”),围绕太阳设计3-4个核心意象,搭建诗歌结构,初稿完成后,冷静审视,删减冗余,打磨每一个字词的质感与亮度。

真正的诗歌仿写,绝非简单复制古典辞藻,它是一场跨越时空的精神对话,是让千年前的阳光,穿透现代生活的层层雾霭,重新照亮我们内心的语言实验,当您提笔时,您不仅是书写者,更是光线的翻译官,是古老太阳与当代心灵之间的桥梁,愿每一次落笔,都是一次崭新的日出。