母亲,是文学创作中一个永恒而深情的主题,从古老的《诗经》到现代的自由体诗,无数诗人用最凝练、最真挚的语言,为母爱筑起了一座不朽的文学丰碑,这些赞美母亲的诗歌,不仅是个人情感的抒发,更是人类共同情感的结晶,它们篇幅短小,却意蕴深长,如同一扇扇通往心灵的窗口,让我们得以窥见母爱的无私与伟大。

要真正读懂并欣赏这些短章,我们需要从几个层面入手,探寻其文字之外的艺术魅力。

探寻源头:经典诗作的出处与背景

一首优秀的诗歌,往往扎根于特定的时代与个人经历之中,了解其出处与创作背景,是理解诗意的第一把钥匙。

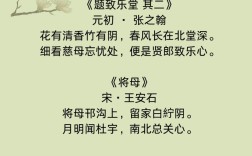

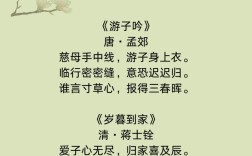

以唐代诗人孟郊的《游子吟》为例,这或许是华人世界传播最广的赞美母亲的诗,它出自《全唐诗》,是孟郊任职溧阳县尉时,为迎接母亲而作,诗人一生仕途坎坷,直至中年方得一官半职,立刻将母亲接来奉养,这首诗正是在这样的背景下诞生,当我们了解到诗人长期的漂泊与困顿,以及最终得以回报母恩的心境,再读“谁言寸草心,报得三春晖”时,便更能体会那份深沉的感激与难以回报的愧疚,诗句的感染力,正源于这真实而具体的人生体验。

再看现代诗人冰心的《纸船——寄母亲》,这首诗创作于1923年,是她赴美留学途中,在浩瀚的太平洋上写就,出处收录于她的诗集《繁星·春水》,离乡背井的孤寂,对母亲的深切思念,都寄托在那一只只被抛入海中的纸船上,了解这首诗写于远洋航行的特定空间背景下,我们就能明白,那“纸船”不仅是童真的意象,更是漂泊无依的游子所能找到的唯一情感载体,其哀婉与执着因此动人心魄。

解析技法:诗歌中常见的艺术手法

短诗要在有限的字数内迸发强大的情感力量,离不开精妙的艺术手法,这些手法是诗人构建诗意世界的工具。

意象的营造 意象是诗歌的灵魂,诗人通过将抽象的情感具象化为可感的物象,来传递情感,在《游子吟》中,孟郊将母爱比作“三春晖”,即春天温暖的阳光,而自己则是承受光辉的“寸草”,这个自然贴切的意象,瞬间将母爱的广博、温暖与子女的渺小、感恩刻画得入木三分。

白描的运用 白描,即用朴素、简练的文字不加烘托地勾勒形象,它在这种亲情题材的诗歌中尤为常见,诗人往往只选取一个最日常、最动人的场景进行描绘,如《游子吟》开篇“慈母手中线,游子身上衣”,没有任何华丽辞藻,仅用一个缝衣的场景,便写尽了母亲对游子无微不至的关怀和牵挂,这种真实感,比任何夸张的渲染都更具穿透力。

细节的刻画 动人的力量常蕴藏于细节之中,当代诗人舒婷在《母亲》中写道:“你苍白的指尖理着我的双鬓/我禁不住象儿时一样/紧紧拉住你的衣襟。” “苍白的指尖”与“拉衣襟”的孩童式动作,这两个细节极其传神,既表现了母亲的年迈与一生的操劳,也流露出女儿对母亲永恒的依恋,画面感与情感浓度达到了高度统一。

情感的共鸣:诗歌在现代生活中的应用

这些赞美母亲的短诗,并非只存在于故纸堆中,它们完全可以在我们的现代生活中焕发新的活力。

情感的直接表达 在母亲节、母亲生日或任何一个你想表达感恩的日子里,亲手抄录一首这样的短诗,附上一束鲜花或一份小礼物,其情感分量远胜于千言万语,古典诗歌的典雅与现代人真挚的情感相结合,能创造出独特的仪式感。

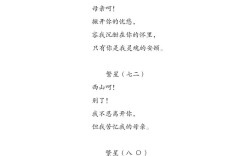

社交媒体的分享 在社交媒体上,可以配上一张与母亲的温馨合影,再分享一首触动心灵的母爱短诗,如泰戈尔的“母亲啊,你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?” 这样的分享,不仅是个人的情感记录,也能在朋友圈中引发广泛的情感共鸣,传递温暖。

家庭教育的融入 将这些诗歌教给孩子朗读、背诵,是极好的情感教育与美学启蒙,通过“临行密密缝,意恐迟迟归”的诗句,孩子能形象地理解母爱的细致与深沉,从而在心中播下感恩的种子。

欣赏一首赞美母亲的短诗,是一次情感的洗礼和审美的提升,它要求我们不仅仅停留在字面的阅读,更要调动起对历史的认知、对创作手法的洞察以及对自身情感的反思,这些诗篇之所以能穿越时空,至今仍被我们传诵,正是因为它们触碰到了人性中最普遍、最柔软的部分,当我们以知性的眼光去分析,以感性的心灵去体会,便能与千百年前的诗人达成精神的契合,真正读懂那字里行间所蕴含的、如海洋般浩瀚的母爱,在忙碌的现代生活中,不妨时常驻足,读一首这样的诗,它提醒我们,无论走多远,都不要忘记那份生命最初、也是最永恒的温暖。