有一种情感,如春风般和煦,如秋月般宁静,它贯穿了人类文明的始终,成为文学艺术中永恒的主题——那便是母爱,而诗歌,作为最凝练、最富韵律的抒情载体,自然成为了歌颂母爱的最佳选择,从古至今,无数诗人用他们饱含深情的笔触,为我们留下了灿若星辰的献给母亲的篇章,就让我们一同走进这片情感的沃土,探寻诗歌中母爱的表达,并学习如何创作一首属于自己的献诗。

经典回望:跨越时空的母爱颂歌

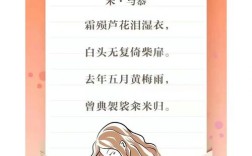

若要论及中文世界里最脍炙人口的母爱诗篇,唐代诗人孟郊的《游子吟》当仁不让。

“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归,谁言寸草心,报得三春晖。”

这首五言古诗,语言质朴无华,却拥有穿透千年的情感力量,它的创作源于孟郊个人的真实经历,孟郊一生仕途坎坷,直到五十岁才得到一个卑微的官职,得以将母亲接来同住,这首诗,正是他对过往岁月中母亲无尽付出的追忆与感怀,诗中通过“缝衣”这一极其日常的动作,将母亲的牵挂、担忧与慈爱,一针一线地编织进游子的衣衫里,最后两句以“寸草心”与“三春晖”的对比,将子女微薄的报答与母亲如春日阳光般浩瀚的恩情并置,这种巨大的反差感,构成了诗歌情感的巅峰,令无数读者产生共鸣。

而在西方文学中,同样不乏歌颂母爱的杰作,美国诗人惠特曼在其代表作《草叶集》中,有多首诗篇赞颂母亲,他将母亲的形象与自然、生命本身联系在一起,赋予其一种原始而伟大的创造力,这种将母爱升华为宇宙力量的视角,为我们提供了另一种审美维度。

这些经典作品的流传,不仅在于它们真挚的情感,更在于其精湛的艺术手法,它们为我们今天的创作提供了宝贵的借鉴。

创作基石:情感的真实与细节的捕捉

创作一首献给母亲的诗歌,首要的并非辞藻的华丽,而是情感的真实,最动人的诗句,往往源于最真实的生活体验。

-

从具体意象入手:避免空泛地呼喊“妈妈,我爱你”,试着去寻找一个具体的、只属于您和母亲的记忆片段,它可以是一个物件,比如母亲常用的那把旧梳子、她为你煲汤的那只瓦罐;可以是一个场景,比如雨天她为你送伞时湿漉漉的肩膀、灯下她为你缝补衣服时专注的侧影;也可以是一个瞬间,比如离家时她站在路口久久不愿离去的身影,这些具体的意象,是承载情感的坚实容器。

-

调动感官描写:让诗歌“活”起来的关键在于感官,回忆时,不仅仅是“看”,还要去“听”(母亲温柔的呼唤或锅碗瓢盆的协奏)、“闻”(母亲身上熟悉的皂角清香或饭菜的香气)、“触”(母亲粗糙却温暖的手掌的抚慰),通过多感官的描写,能将读者更直接地带入您的情感世界。

艺术手法:让诗意翱翔的翅膀

当情感的基石稳固后,适当的艺术手法能让您的诗意表达更加丰满和富有感染力。

-

比喻与象征:这是诗歌最常用的手法,可以将母亲比作“港湾”、“大树”、“阳光”,这些是广为人知的比喻,能快速引发共鸣,更进一步,可以寻找更个人化的比喻,母亲是那本我永远读不完的字典”、“母亲是旧收音机里哼唱的老歌”,象征则更加含蓄,比如用“白发”象征岁月的操劳,用“针线”象征绵绵不绝的牵挂。

-

对比与反差:孟郊的“寸草心”与“三春晖”便是典范,通过“我的微小”与“母爱的宏大”形成对比,能极大地强化情感的张力。“我赠予您整座城市的灯火 / 却不及您为我点亮的那一盏床头小灯”。

-

排比与反复:通过句式结构的重复,可以营造出一种回环往复的韵律感,增强抒情效果。“是您教我第一次行走,是您教我第一个词语,是您为我擦去第一滴泪水……”

-

留白与含蓄:诗歌忌“说尽”,将最浓烈的情感藏在看似平静的叙述或意象之后,留给读者品味和想象的空间,有时,一句“母亲,昨晚我又梦见了老家门前的枣树”,其下涌动的思乡与思念,远比直接抒情更为悠长。

形式探索:为情感寻找合身的衣裳

诗歌的形式多样,不必拘泥于一种。

- 自由体新诗:这是现代创作中最常见的形式,它不拘格律,以情感的自然流动为节奏,长短句交错,非常适合表达复杂、跳跃的现代情感,它给予创作者最大的自由去捕捉那些瞬间的感触。

- 格律诗:如果您对古典诗词有偏爱,尝试创作一首五绝、七律或一阕小令,也别有韵味,格律的约束有时反而能激发创作的灵感,在有限的字数内锤炼出最精当的表达。

- 散文诗:它兼具散文的形式与诗歌的意境,语言内在的节奏和意象的密度是其核心,适合书写一些叙事性较强、情感细腻绵长的片段。

选择何种形式,取决于您最想表达的情感基调以及您个人的语言习惯,真挚的情感,无论身着何种衣装,都难以掩盖其光芒。

写在最后

献给母亲的诗歌,本质上是一次深情的回望与真诚的对话,它不需要多么高深的技巧,但需要一颗敏感而感恩的心,当我们提笔时,我们不仅在书写母亲,也在梳理自己与生命源头的连接,那些沉淀在岁月里的点点滴滴,经由诗行的重新排列,会焕发出新的光彩,成为我们回赠给母亲的一份独特而珍贵的礼物,也许,当母亲读到我们用心的诗句时,她看到的不仅仅是文字,更是我们那颗因她而变得柔软和丰盈的心,这,便是诗歌所能抵达的最温暖的彼岸。