在漫长人生旅途中,每个人都曾经历过精疲力竭的时刻,那些流传至今关于心灵疲惫的名言,恰如一面面镜子,映照出人类共同的情感体验,理解这些语句的深层含义,不仅能帮助我们更好地表达自己的心境,还能在困顿中找到共鸣与慰藉。

经典名句的文化解读

“哀莫大于心死,而人死亦次之。”这句穿越时空的话语出自《庄子·田子方》,体现了庄子对精神状态的深刻洞察,战国时期,社会动荡不安,庄子透过观察世人种种困顿,提出了这一观点,他认为,精神层面的消亡远比肉体死亡更为可悲,这种思想与其“齐物论”哲学一脉相承,强调心灵自由超越物质束缚的重要性。

在魏晋时期,嵇康于《幽愤诗》中写下“心之忧矣,视丹如绿”,以极具张力的表达描绘了心境对感知的深刻影响,这句诗创作于他被囚禁期间,展现了外在境遇如何改变一个人的内心世界,这种将主观感受投射于客观事物的表达手法,开创了中国古典诗歌中以景写情的先河。

西方哲思中的心灵困顿

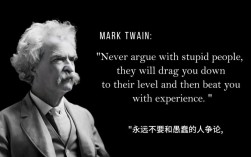

西方文学中,莎士比亚在《麦克白》中借主人公之口道出:“我已然饱尝惊恐,残忍于我已成熟悉,再无何事能惊动我。”这段独白诞生于麦克白犯下重重罪行后,描绘了过度经历创伤导致的情感麻木状态,伊丽莎白时期的英国社会正处于剧烈变革中,莎士比亚通过戏剧人物揭示了权力欲望对人类心灵的侵蚀过程。

二十世纪美国作家菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中写道:“当你想批评人时,记住这世上不是人人都像你一样拥有优越条件。”这句话表面上谈论的是宽容,深层却暗含了理解他人内心负担的智慧,爵士时代的美国,表面繁荣下隐藏着深刻的社会矛盾,菲茨杰拉德通过尼克·卡拉威的视角,揭示了每个人承受的不同心灵重负。

名句的运用智慧

理解这些语句的创作背景与核心思想后,如何恰当地运用它们成为关键,在书面表达中,引用这些名言能够增强文章的感染力与深度,比如在描述个人经历时,适时引入“哀莫大于心死”,可以精炼传达出内心的失望与疲惫,在口头交流中,这些名言也能成为表达复杂情感的有力工具。

值得注意的是,运用这些语句时需要充分考虑语境与对象,庄子的名言适合在较为严肃的场合使用,表达深层次的精神困顿;而菲茨杰拉德的语句则更适合在日常交流中引导同理心与理解,无论何种情况,准确理解原意都是恰当引用的基础。

表达手法的艺术性

这些关于心灵疲惫的名句之所以能够流传,很大程度上得益于其精妙的表达手法,庄子运用对比手法,将“心死”与“人死”并置,突出强调精神层面的重要性,嵇康则采用通感修辞,将视觉体验与心理状态相连接,创造出强烈的艺术效果。

莎士比亚通过层层递进的表达,描绘了从恐惧到麻木的心理变化过程,菲茨杰拉德使用第二人称“你”,建立起与读者的直接对话,增强了语句的亲和力与说服力,这些多样的艺术手法,使得简单的语句承载起丰富的情感与思想。

现代语境下的新理解

在当代社会,这些关于心灵疲惫的名言被赋予了新的意义,快节奏生活、信息过载、社会压力,使得现代人更频繁地经历各种形式的心理消耗,重新品味这些跨越时空的智慧,能够帮助我们更好地理解和应对当下的心理挑战。

庄子的提醒在今日尤其珍贵——在物质丰富的时代,精神世界的滋养同样不可忽视,嵇康的诗句则让我们思考,如何避免让负面情绪扭曲我们对世界的认知,莎士比亚的台词警示我们,过度追逐外在成功可能付出的心灵代价,菲茨杰拉德的忠告则在人际关系日益复杂的今天,显得格外具有指导意义。

透过这些名言,我们看到的不仅是古人的智慧,更是人类情感的共通性,每一代人都面临着不同的压力与挑战,但心灵疲惫的体验却如此相似,理解这些名言,不仅是为了更好地表达,更是为了在艰难时刻知道——你并不孤独,这种感受古已有之,而先人的智慧或许能为你照亮前行的道路。

真正理解这些语句的精髓,不在于机械地背诵,而在于体会其中蕴含的深刻人性观察,当我们在适当的时候想起这些话语,并从中获得共鸣与力量,才是对这些文化遗产最好的传承与活化。