在人类思想的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮着我们前行的道路,它们凝练了先贤的智慧,跨越时空,依然能给予我们深刻的启迪与力量,掌握如何正确地理解与运用这些精神财富,不仅能提升个人修养,更能让我们的表达与写作熠熠生辉。

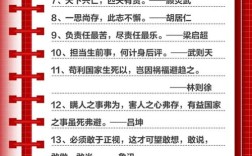

探寻智慧的源泉:出处与作者

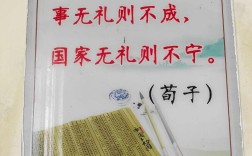

每一句流传千古的名言,都不是无根之木、无源之水,它深深植根于其创作者的人生经历与时代背景之中,了解名言的出处与作者,是真正理解其内涵的第一步。

当我们读到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”时,如果仅仅知道它来自范仲淹的《岳阳楼记》是远远不够的,我们更需要知道,范仲淹写此文时,正身处北宋内忧外患的变革时期,他本人也几经宦海沉浮,这句名言不仅是他个人高尚情操的写照,更是古代士大夫“以天下为己任”责任感的集中体现,理解了这份创作背景,我们才能更深刻地体会到这句话所承载的千钧重量。

同样,西方哲人苏格拉底的“我唯一知道的就是我一无所知”,表面看是一种谦逊,实则是一种深刻的哲学方法论,它源于苏格拉底与人辩论时,通过不断追问,揭示对方认知的局限性,从而引导人们追求真知,这句话的力量,正来自于其对自以为是和盲目自信的批判,追溯源头,了解作者,是让名言“活”起来的关键。

汲取精神的养分:理解与内化

面对琳琅满目的名言,我们应如何汲取其精华?关键在于理解与内化,而非简单地死记硬背。

-

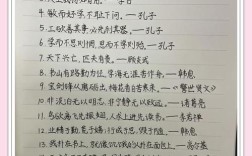

情境化理解:将名言放回其原有的历史与文化语境中去体会,读鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,必须结合民国那个黑暗与希望并存的年代,才能感受到一个文化战士对敌人的恨与对人民的爱是何等分明,脱离了时代背景,理解便会流于表面。

-

核心思想提炼:每一句名言都有一个核心思想,比如林肯在葛底斯堡演说中提出的“民有、民治、民享的政府”,其核心就是民主政治的核心理念,抓住这个核心,我们就能在不同场合准确运用其精神实质。

-

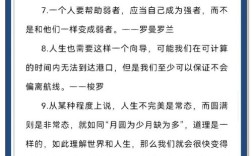

与自身经历结合:最好的学习是关联自身,当我们在困境中读到尼采的“那杀不死我的,必使我更强大”,如果能联想到自己克服困难的经历,这句话便不再是遥远的哲理,而成了激励我们继续前行的个人信条,这种内化过程,是名言真正产生价值的时刻。

点亮表达的星空:运用与实践

将理解内化的名言恰当地运用于我们的写作、演讲与日常交流中,可以极大地增强说服力与感染力,以下是几种常见的运用手法:

-

画龙点睛法:在文章或演讲的开头或结尾,引用一句切题的名言,能够迅速确立基调,升华主题,在一篇关于坚持的文章结尾,引用屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,能给人留下悠长的回味。

-

论证支撑法:在论述观点时,引用权威人物的名言作为理论依据,可以增强论证的说服力,讨论教育的重要性时,引用孔子的“有教无类”或蔡元培的教育思想,能讓论点更加坚实。

-

对比映衬法:将意义相对或相关的名言并列使用,可以形成思想的张力,启发深度思考,将“近朱者赤,近墨者黑”与“出淤泥而不染”放在一起,可以引导人们探讨环境与个人品格形成的复杂关系。

在运用时,有几点原则需要谨记:准确性是生命,绝不能张冠李戴;恰当性是关键,引用的名言必须与上下文水乳交融,而非生硬插入;适度性是智慧,过度引用会显得堆砌和缺乏主见。

名言警句是人类文明的共同遗产,是连接我们与伟大心灵的桥梁,它们教会我们深刻,引导我们向善,激励我们勇敢,在这个信息爆炸的时代,让我们慢下来,用心去品味一句名言,与先哲进行一场跨越时空的对话,这不仅是知识的积累,更是一场精神的修炼,当我们能够游刃有余地让这些古老的智慧在当下焕发新的生命力时,我们便真正继承了这笔宝贵的财富。