在人类浩瀚的情感宝库中,“真心”如同一颗璀璨的明珠,它跨越了时间与文化的隔阂,成为无数智者与先贤共同探讨的永恒主题,探寻关于真心的名言,不仅是品味文字的优美,更是与古今中外的伟大灵魂进行一场关于人性本质的深刻对话,理解这些名言警句的来龙去脉与应用之道,能为我们的人生旅途点亮一盏明灯。

溯源:名言背后的时空印记

每一句流传至今的真心名言,都不是凭空产生的,它深深植根于作者的特定人生经历与宏大的时代背景之中,了解其出处与创作背景,是真正读懂它们的第一步。

中国明代思想家李贽提出的“童心说”,他极力推崇“夫童心者,真心也”,这句名言诞生于晚明时期,当时理学思想僵化,社会风气趋于虚伪,李贽以“童心”为武器,猛烈抨击那些被道学教条所污染、失去本真的“假人”,他所言的“童心”或“真心”,指的是人最初那种纯真无暇、不受外界观念玷污的本心,理解了这一层反抗思想束缚、追求个性解放的时代背景,我们才能更深刻地体会到李贽对“真心”那份近乎执拗的坚守与呼唤。

再看西方,莎士比亚在《哈姆雷特》中借波洛涅斯之口告诫儿子:“尤其要紧的,你必须对你自己忠实;正像有了白昼才有黑夜一样,对自己忠实,才不会对别人欺诈。” (“This above all: to thine own self be true…”),这句话的语境是一位父亲对儿子的临行赠言,充满了世俗的智慧,它反映了文艺复兴时期人文主义的兴起,强调对个体价值与内心真实的探索,只有忠于自己的内心感受与原则,一个人才能在外部的复杂关系中保持统一与真诚,这是莎士比亚对“真心”始于“真己”的深刻洞察。

践行:名言在生活中的应用艺术

先贤的智慧不应被束之高阁,而应成为我们日常行为的指南,将这些关于真心的名言警句恰当地应用于生活,能够显著提升我们的人际交往质量与个人修养。

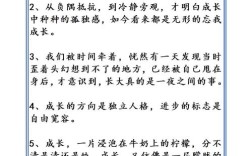

作为个人修养的座右铭,我们可以选择一句最能引起自己共鸣的名言,例如孔子的“己所不欲,勿施于人”,将其作为个人行为的准则,这句话虽然直接谈论的是待人处事的原则,但其根基正是对他人的真心体谅与尊重,时刻以此反省自身,在想要苛责他人或行为有所偏差时,用这句名言进行自我叩问,能够有效地培养我们的同理心与真诚待人的品质。

在人际沟通中作为情感的桥梁,在表达感激、歉意或爱意时,直接的情感抒发有时会显得苍白或笨拙,恰当地引用一句名言,可以起到四两拨千斤的效果,向朋友表达不离不弃的情谊时,可以引用“路遥知马力,日久见人心”;向伴侣表达真挚爱意时,泰戈尔的“眼睛为她下着雨,心却为她打着伞,这就是爱情”或许能更精准地传达那份复杂而深切的真心,关键在于,引用是为了更好地表达自己的真实感受,而非替代它,要做到情真意切,而非掉书袋。

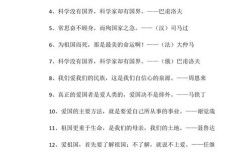

在教育与劝导中作为温和的启发性工具,当需要劝导他人时,生硬的说教往往适得其反,借助名言的力量,可以使道理更具说服力,也更易于接受,劝导他人要真诚待人时,可以引用“精诚所至,金石为开”的古训,这比单纯地说“你要真诚”更有分量,在引导年轻人重视内在品德时,刘备“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”的遗训,便是阐述真心向善需从点滴做起的最佳范本。

品析:名言创作的艺术手法

名言警句之所以能脍炙人口、历久弥新,除了其深刻的思想内涵,还离不开精妙的艺术手法,欣赏这些手法,能提升我们的文学鉴赏力,甚至有助于我们创造出属于自己的精辟语句。

-

比喻与象征:这是最常用的手法之一,它将抽象的“真心”化为具体可感的形象,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以春蚕、蜡炬作比,象征至死不渝的真挚思念,这种手法使情感变得可视、可触,极具感染力。

-

对比与对仗:通过强烈的对比,凸显真心的可贵,如“世人结交须黄金,黄金不多交不深,纵令然诺暂相许,终是悠悠行路心。” 这首诗通过黄金结交与真心结交的对比,辛辣地讽刺了虚情假意,反衬出真心的纯粹与难得,对仗则使语句工整,朗朗上口,如“海内存知己,天涯若比邻”,在严整的形式中传递出友情超越空间的永恒力量。

-

直抒胸臆:不加任何修饰,直接、有力地抒发情感,裴多菲的“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。” 这种赤裸裸的宣告,以一种决绝的姿态展现了诗人对自由那份最本真、最炽热的真心,具有震撼人心的力量。

探寻关于真心的名言,是一场跨越时空的自我修炼,它让我们在历史的回响中确认真心的价值,在智者的点拨下学习真诚的智慧,所有这些名言的目的,并非让我们仅仅成为经典的背诵者,而是启发我们用自己的生命去实践、去体悟,从而在纷繁复杂的现代生活中,守护并活出那份属于自己的、鲜活而坦荡的真心,当我们的言行能够与自己内心最深处的价值观保持一致时,我们本身,就已经成为了那句最动人的“真心名言”。