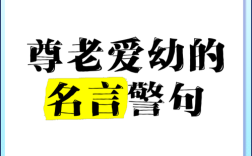

在中华文明的璀璨星河中,名言警句如同颗颗明珠,闪耀着智慧与哲理的光芒,它们言简意赅,却蕴含着深刻的人生体悟与道德准则,历经千百年时光流转,依然焕发着强大的生命力,掌握并正确运用这些文化瑰宝,不仅能提升个人修养与谈吐,更能为我们的教育、写作与生活注入丰厚的文化底蕴。

探寻源流:理解名言的生命力

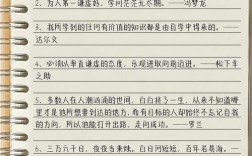

每一句流传至今的名言警句,都不是凭空产生的,它深深植根于其特定的历史语境与作者的个人际遇之中,理解其出处、作者与创作背景,是真正读懂它们的第一步,也是避免断章取义的关键。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句广为传诵的名言,出自北宋文学家范仲淹的《岳阳楼记》,要理解其沉重与崇高,就必须了解范仲淹所处的时代——内忧外患的北宋,以及他本人“以天下为己任”的政治抱负和屡遭贬谪仍不改其志的品格,这句话并非简单的文字对仗,而是一位士大夫在国家危难之际,发自肺腑的担当与宣言,了解了这一点,我们才能体会到其中超越时代的家国情怀。

再比如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,这句诗出自南宋末年民族英雄文天祥的《过零丁洋》,当时,文天祥兵败被俘,身陷囹圄,面对敌人的威逼利诱,他誓死不降,以诗明志,这里的“丹心”,是赤诚的爱国之心,是坚贞的民族气节,其创作背景的悲壮,赋予了诗句震撼人心的力量,若脱离了这一背景,便难以感受其视死如归的决绝。

当我们接触一句名言时,不妨多问一句:它来自哪部典籍?作者是谁?是在何种情境下写就的?这种追本溯源的过程,能让平面的文字立刻变得立体而丰满,让我们与古人的精神世界产生连接。

学以致用:名言在现代语境中的活化

理解了名言的内涵,下一步便是如何恰当地运用,好的运用能画龙点睛,反之则可能弄巧成拙,以下是几种有效的使用方法:

-

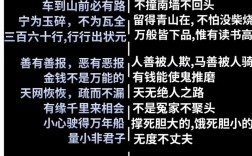

点睛之笔,升华主题:在演讲或文章的结尾处,引用一句切题的名言,能够收束全文,将论述提升到一个新的高度,给听众或读者留下深刻印象,在探讨坚持与毅力的主题时,以“锲而不舍,金石可镂”(荀子《劝学》)作结,简洁而有力。

-

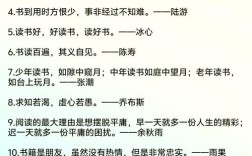

论证支撑,增强说服力:在论述观点时,引用权威、经典的名言作为理论依据,可以增强文章的说服力和文化厚度,论述学习的重要性,可以引用《论语》中的“学而时习之,不亦说乎?”;强调实践出真知,则可以搬出“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”(陆游《冬夜读书示子聿》)。

-

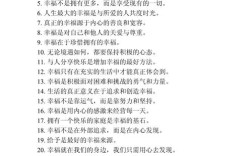

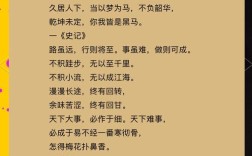

内化于心,指导言行:名言警句最大的价值,在于其对个人行为的指导,将“己所不欲,勿施于人”作为人际交往的准则;用“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”来规范日常行为;在遇到挫折时,以“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”来激励自己,让这些古老的智慧融入现代生活,才是对其最好的传承。

赏析手法:品味语言的精妙艺术

名言警句之所以能脍炙人口,与其精妙的创作手法密不可分,欣赏这些艺术手法,能提升我们的语言审美能力。

- 对仗工整:如“海内存知己,天涯若比邻”(王勃),上下句字数相等、结构对称,读来朗朗上口,富有音乐美。

- 比喻生动:如“问渠那得清如许?为有源头活水来”(朱熹),用“源头活水”比喻不断学习的新知识,化抽象为具体,形象易懂。

- 对比强烈:如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”(杜甫),通过强烈的视觉与感官对比,深刻揭示了社会的不公,极具冲击力。

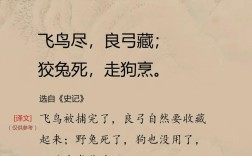

- 用典含蓄:许多名言化用历史故事或前人诗句,如“周公吐哺,天下归心”(曹操),借用周公礼贤下士的典故,委婉地表达了自己求贤若渴的心情,意蕴深远。

在互联网信息爆炸的今天,内容的专业度、权威性与可信度愈发重要,对于承载着厚重历史文化的中文名言,确保其出处准确、解读严谨,是内容创作者的责任,随意杜撰、张冠李戴或进行肤浅、扭曲的解读,不仅会误导读者,更会损害文化传承的严肃性,在撰写相关文章时,查阅权威典籍、注明详细出处、呈现多元而审慎的见解,是构建内容E-A-T(专业性、权威性、可信度)的核心。

名言警句是时光沉淀的礼物,是连接过去与现在的桥梁,它们并非束之高阁的陈旧教条,而是充满活力的文化基因,当我们带着敬意去探寻其源头,带着智慧去运用其精髓,带着美感去欣赏其艺术时,我们便是在与先贤对话,并让这份跨越千年的智慧,在我们的时代继续绽放光彩。