在人类知识的浩瀚长河中,名言警句如同被岁月打磨得熠熠生辉的珍珠,凝聚着先贤的智慧与深刻的洞见,它们短小精悍,却蕴含着改变认知、激励行动的巨大能量,掌握如何甄别、理解并运用这些名言,不仅能提升个人修养,更能为我们的学习之路点亮一盏明灯。

追本溯源:理解名言的生命力

一句名言能够穿越时空,其根本在于它并非无根之木、无源之水,每一句警句都深深植根于其特定的历史语境与作者的个人经历之中。

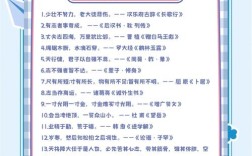

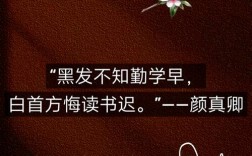

- 时代背景是土壤:鲁迅先生那句振聋发聩的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,诞生于民族危亡、黑暗压抑的旧社会,理解了当时的社会环境,才能深刻体会其中所蕴含的坚韧斗志与深沉的爱民情怀,脱离了时代背景,名言就可能被片面解读,失去其原有的锋芒与力量。

- 作者经历是源泉:海伦·凯勒的“虽然世界充满苦难,但是苦难总是可以战胜的”,这句充满力量的话语,源于她自身在盲聋的绝境中奋起的人生历程,知晓了她的故事,我们便不会觉得这句话是空洞的安慰,而是能触摸到一个不屈灵魂的真实温度,作者的生平事迹,是名言最生动的注脚。

当我们接触一句名言时,第一步应是探寻它的出处与创作背景,这不仅是知识的积累,更是与先贤进行一场跨越时空的对话,从而获得最原初、最深刻的触动。

精研细读:解析名言的艺术手法

名言之所以能深入人心,历久弥新,除了深刻的思想,还往往得益于其精妙的表达艺术,了解其创作手法,能帮助我们更好地欣赏与记忆。

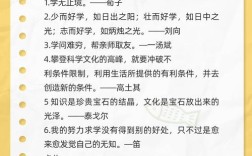

- 比喻与象征:如“书籍是人类进步的阶梯”(高尔基),将抽象的“进步”与具象的“阶梯”相连,形象地揭示了知识积累的渐进性与重要性,这种手法化抽象为具体,使道理一目了然。

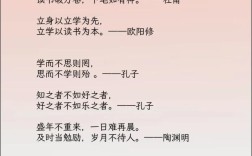

- 对比与对仗:“学而不思则罔,思而不学则殆”(孔子),通过“学”与“思”的对比,清晰地阐述了二者不可偏废的辩证关系,对仗的句式工整有力,朗朗上口,易于传诵。

- 夸张与强调:“为中华之崛起而读书”(周恩来),以一种超越个人利益的宏大志向,极具感染力地强调了读书的目的与责任,这种手法旨在突出核心观点,给人以强烈的精神震撼。

分析这些修辞手法,不仅能提升我们的文学鉴赏力,更能让我们领悟到,如何用最精炼的语言,传递最丰富的内涵。

知行合一:名言的实践应用指南

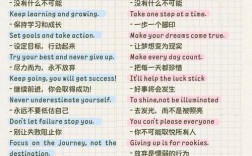

收集与欣赏名言只是第一步,将智慧融入生活与实践,才是学习的终极目标,以下是一些将名言有效应用于学习与成长的方法。

- 作为座右铭,时刻鞭策:选择一句与你当前心境或目标高度契合的名言,如“不积跬步,无以至千里”(荀子),将其置于书桌、屏保或日记本上,让它成为你日常的提醒,在懈怠时给予动力,在迷茫时指明方向。

- 作为思考的起点,深化认知:名言可以成为我们思考复杂问题的切入点,在探讨“天赋与努力”的关系时,爱迪生的“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”便提供了一个经典的论述框架,我们可以以此为基础,结合自身观察与体验,展开更深入的思辨。

- 作为写作与演讲的点睛之笔:在文章或演讲的关键处,恰当地引用一句贴切的名言,能极大地增强说服力与文采,但需注意,引用务必精准,并服务于核心观点,避免生搬硬套,沦为华丽的装饰。

- 作为反思的工具,观照自身:学习不仅是向外汲取,更是向内探索,可以用名言作为自我反思的标尺,每日自省时,思考“今日之事是否做到了‘今日事,今日毕’?”通过名言的反诘,促使行动更加自律。

甄别与思辨:对待名言的正确态度

在信息爆炸的时代,名言也良莠不齐,甚至存在误传、伪作的现象,培养批判性思维至关重要。

- 考据出处:对于存疑的名言,利用权威工具书或可靠数据库进行查证,一个负责任的求知者,应尽力确保所传播知识的准确性。

- 理解精髓,避免断章取义:许多名言因广为流传而被简化,有时会偏离原意,孔子说“唯女子与小人为难养也”,其具体所指在学术界尚有讨论,我们应努力理解其完整的语境与精神实质,而非抓住只言片语妄下结论。

- 与时俱进地理解:有些名言带有特定的时代局限性,我们在汲取其智慧精华的同时,也应结合当下的社会价值观进行辩证思考,赋予其新的时代意义。

名言警句是浓缩的智慧,是前人留给我们的宝贵精神遗产,它们并非僵化的教条,而是需要被激活、被运用的思想工具,真正的学习,在于从理解到实践,再从实践回归更深的理解,让这些智慧的闪光,不仅停留在我们的唇齿与笔端,更能真正融入我们的血脉,指导我们的行动,最终内化为我们独特而深刻的人生见解,这,或许才是我们学习这些名言大全的终极意义。