扇人,顾名思义,是指那些言语犀利、一针见血,能瞬间点醒他人或揭露本质的话语,这类名言警句如同精神世界的一记清醒的耳光,虽不悦耳,却发人深省,它们是人类智慧的结晶,散落在历史长河与文学典籍中,掌握其精髓,不仅能提升个人思辨能力,更能让我们的表达充满力量。

探寻源头:名言警句的出处与作者

名言警句并非无根之木,其生命力根植于深厚的文化土壤和特定的历史语境。

许多流传甚广的扇人名言,往往出自经典典籍。《论语》中记载的“己所不欲,勿施于人”,短短八字,出自孔子之口,奠定了儒家乃至整个中华文化圈处理人际关系的黄金法则,这句话的力度在于,它没有高高在上的说教,而是从人性共通的感受出发,构建了平等的道德要求,理解这句话,就需要回到春秋战国那个礼崩乐坏的时代,孔子周游列国,旨在恢复社会秩序与仁爱精神,这句名言正是其“仁”的思想在日常行为中的具体体现。

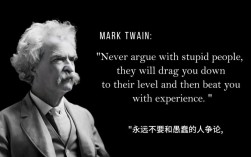

西方哲人的话语同样充满力量,尼采的“那些杀不死我的,必使我更强大”,已成为无数人在逆境中的精神支柱,这句话出自《偶像的黄昏》,反映了尼采哲学中对于苦难价值的肯定,以及对基督教道德和传统价值进行重估的强烈意志,了解尼采的生平——长期被疾病困扰、思想不被世人理解——就能更深刻地体会到,这并非一句轻飘飘的安慰,而是他与命运搏斗后淬炼出的生命宣言。

近现代文学与政治人物的言论也不乏此类经典,鲁迅先生的诸多杂文,字字珠玑,如匕首投枪。“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”,出自《记念刘和珍君》,创作于“三一八”惨案之后,既是对牺牲青年的哀悼,也是对当局暴行的控诉,更是对麻木看客的鞭挞与对后来者的激励,这句话的力量,完全融于那段黑暗而悲壮的历史背景之中。

当我们接触一句名言时,首要任务是探寻其来源,了解作者的生平、核心思想,以及创作时的社会环境,我们才能把握名言的真实含义,避免断章取义,从而真正理解其“扇醒”世人的力量所在。

解析内核:创作背景与深层意涵

名言警句的“扇人”效果,很大程度上取决于其与时代背景的紧密关联,它们通常是针对特定社会现象、人生困境或哲学问题的集中回应。

杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,之所以震撼人心,是因为它将盛唐表象下尖锐的阶级矛盾,用极其凝练、对比强烈的画面呈现出来,不了解安史之乱前后唐代社会由盛转衰、民生凋敝的现实,就很难体会诗人这份沉郁顿挫的忧国忧民之情,这句话的创作背景,赋予了它超越文学本身的历史批判价值。

同样,丘吉尔在二战期间发表的演讲中那句“我没有什么可以奉献,有的只是热血、辛劳、眼泪和汗水”,极大地鼓舞了英国乃至全世界反法西斯人民的士气,这句话诞生于敦刻尔克大撤退后,英国独力面对纳粹德国巨大军事压力的至暗时刻,它之所以能“扇醒”民众的斗志,在于其毫无修饰的坦诚与同甘共苦的决心,将国家命运与个人奉献紧密相连。

理解创作背景,不仅能让我们读懂名言的表层意思,更能解锁其深层意涵,它帮助我们穿越时空,与作者当时的心境和所处的时代产生共鸣,明白这句名言为何在当时是必要的,以及它为何能穿越时空,依然对今天的我们产生冲击。

学以致用:名言的使用方法与技巧

掌握了名言的来龙去脉,下一步便是如何恰当地运用它们,让这些古老或远方的智慧,在我们的沟通与创作中焕发新生。

精准引用,切合语境。 使用名言的第一要义是“恰当”,在论述坚持的重要性时,引用荀子的“锲而不舍,金石可镂”是贴切的;但在安慰一个经历失败的朋友时,这句话可能显得不近人情,此时或许李白“天生我材必有用”的豪迈与鼓励更为合适,确保名言的核心思想与你所要表达的观点高度一致,才能起到画龙点睛的作用,否则便是画蛇添足。

阐释分析,建立桥梁。 直接抛出一句名言,有时会让听者感到突兀,高段位的用法是,先引出自己的观点,然后自然地带出名言,并对其进行简要的阐释,说明这句名言如何支撑了你的论点,在讨论网络暴力时,可以先陈述“匿名性不应成为恶意的保护伞”,然后引出孔子“己所不欲,勿施于人”,并解释道:“先贤早已提醒我们,要将心比心,自己不愿承受的伤害,也绝不应施加于人,网络空间同样需要这份基本的道德自觉。”这样,名言就与你论述的现实问题完美结合。

化用意境,而非生搬硬套。 对于文学修养较高者,甚至可以不必直接引用原文,而是化用其精神与意境,你想表达类似尼采“更强大”的逆境观,可以说:“这次挫折仿佛一次淬火,或许过程痛苦,但目的是为了让我这把剑更加坚韧锋利。”这种化用,体现了对名言精髓的真正吸收,比直接引用更显功力。

警惕误用与过度使用。 切忌为了显摆学问而堆砌名言,这样会淹没自己的主体思想,让文章或谈话显得空洞,更要严格核查名言的出处和准确性,避免张冠李戴,一句被误用的名言,不仅无法增强说服力,反而会暴露使用者的浅薄。

名言警句是工具,是桥梁,而非目的本身,它们是人类智者留给我们的思想利刃,用以劈开迷雾,洞察本质,学习它们,是为了站在巨人的肩膀上看得更远;使用它们,是为了让我们的声音传递得更清晰、更有力,我们要追求的,不是成为名言警句的储存库,而是通过理解、消化与实践,将这些智慧内化为我们自身的思考与品格,甚至在未来,创造出属于这个时代的、能够“扇醒”后人的崭新话语,这或许才是我们研习这些璀璨珠玑的终极意义。