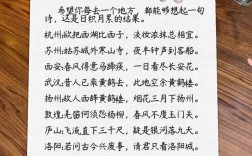

诗歌是语言的精灵,是想象力的翅膀,对于儿童而言,一首好的诗歌,不仅能够陶冶情操,更能开启一扇通往美好世界的大门,当优美的诗句与生动的图画相遇,便会产生奇妙的化学反应,深深吸引孩子们的注意力,这便是儿童诗歌配图的独特魅力。

诗歌的源泉:从童心中来,到童心中去

儿童诗歌的创作源泉,往往根植于纯真的童心和对世界的敏锐观察,许多经典的儿童诗歌,其作者本身就是深谙儿童心理的文学大家。

我国现代诗人圣野的《欢迎小雨点》,诗中写道:“来一点,不要太多,来一点,不要太少。” 语言简单、节奏明快,充满了对自然现象的童趣化描述,这首诗的创作背景,源于诗人对孩童在雨中欢快情景的细致观察,它将自然现象赋予了生命和情感,极易引发小读者的共鸣。

再如诗人金波的《蝴蝶飞》,诗句“追着小鸟,飞进密林;飞过草坪,追着飘飞的花絮……” 充满了动感和画面感,金波的许多作品都致力于表现儿童眼中的自然之美,其创作手法常运用拟人和比喻,将动植物人格化,使孩子们感到亲切而有趣。

这些诗歌的“出处”,并非深奥的文学典籍,而是我们身边的花草树木、风雨阳光,是孩子们游戏时的欢声笑语,理解这一点,家长和教师在为孩子选择诗歌时,就能更有方向——优先选择那些贴近儿童生活、语言生动、意象鲜明的作品。

图画的力量:为诗句插上视觉的翅膀

如果说诗歌是听觉和想象的艺术,那么配图就是视觉和感知的直观呈现,一幅优秀的诗歌配图,绝非文字的简单图解,而是对诗歌意境的再创造和升华。

优秀的配图通常具备以下特点:

- 契合诗歌主题与情感基调:如果诗歌描绘的是静谧的夜晚,配图应采用柔和、深沉的色调;如果诗歌表达的是欢快的游戏,画面则应明亮、活泼,人物动态感强。

- 激发想象力,而非限制想象:配图不应将诗歌的每一个细节都固定下来,而应留下一些“空白”,让孩子可以依据画面,结合自己的理解,去继续编织故事,在配《蝴蝶飞》的图画时,画家可以不画满整个森林,而是描绘蝴蝶飞过的一角,留下无限的想象空间。

- 符合儿童的审美趣味:造型可以夸张、可爱,色彩可以鲜明、饱满,构图可以充满童趣,这样的图画能第一时间抓住孩子的眼球,引导他们进入诗歌的世界。

在实践中,我们常常看到,一幅精美的配图,能让孩子对一首原本可能不太理解的诗歌产生浓厚兴趣,图画成为了孩子理解诗歌的桥梁,降低了阅读的难度,提升了审美的愉悦。

实践与应用:如何用好“诗歌配图”这把金钥匙

拥有了优质的诗歌配图资源,如何有效地使用它们,使其教育价值最大化,是许多家长和教育者关心的问题。

对于家庭亲子阅读:

- “看图猜诗”游戏:可以先展示图画,让孩子观察,并猜测这首诗可能讲了什么,这个过程能极大地锻炼孩子的观察力和表达能力。

- “诗配画”创作:读完一首诗后,鼓励孩子根据自己的理解,为诗歌画一幅画,这不仅是艺术创作,更是对诗歌内涵的深度消化和个性化表达。

- 声情并茂的朗诵:结合图画,家长用富有感情的声音朗读诗歌,可以指着画面中的对应元素,帮助孩子建立声音、文字与形象之间的联系。

对于课堂教学活动:

- 作为导入环节:在正式学习诗歌前,出示配图,引导学生描述画面,从而自然引出诗歌内容,激发学习期待。

- 作为意境分析的抓手:引导学生讨论:“画家为什么用这种颜色?”“画中的这个形象,和诗中哪句相对应?”通过分析图画,反过来深化对诗歌语言和意境的理解。

- 作为拓展延伸的起点:可以围绕“诗歌与图画”的主题,开展系列综合性学习,如组织诗歌配图展、改编成微型课本剧等,实现跨学科融合教学。

创作手法的浅析:读懂诗人的“小魔法”

儿童诗歌之所以生动有趣,离不开一些常见的创作手法,了解这些“小魔法”,能帮助我们更好地欣赏和讲解诗歌。

- 拟人:这是最常用的手法之一,赋予事物以人的情感、动作和语言,如“小草偷偷地从土里钻出来”,一个“钻”字,让小草充满了生命力和好奇心。

- 比喻:用熟悉的事物来比喻不熟悉或抽象的事物,化抽象为具体,如“阳光像金子,洒遍田野、高山和小河。”

- 重复与韵律:儿童诗歌讲究音韵美,通过句式的重复和押韵,形成朗朗上口的节奏感,便于记忆和传唱。

在为孩子讲解时,无需使用晦涩的术语,可以这样引导:“你看,诗人说风儿在‘唱歌’,这是一种很有趣的说法,他把风当成了会唱歌的人,这就是拟人。” 结合配图中风儿吹动树叶、吹起女孩头发的形象,孩子便能瞬间理解。

在我看来,儿童诗歌配图不仅仅是一种出版物形式,它更是一种温暖的教育理念,它尊重儿童的认知规律,理解他们需要具象支撑的思维特点,在图像文化日益丰富的今天,善用诗歌配图,就是在孩子的心田里,同时播下语言美、韵律美、色彩美和想象美的种子,当孩子们习惯于在诗行与色彩间穿梭,他们的精神世界必将更加丰盈和辽阔,这一切的起点,或许就是我们从书架上拿起的那本薄薄的、画着美丽图画的诗集。