在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,以其凝练的语言和深邃的智慧,穿越时空,照亮我们的心灵,它们不仅是语言的艺术品,更是前人经验与哲思的结晶,一幅精心设计的读书名言图片,能够瞬间抓住眼球,将文字的力量与视觉的美感融为一体,达到更广泛的传播与更深远的教化效果,要真正理解和运用这些名言,我们需要像考古学家一样,探寻其源头、理解其语境,并掌握将其融入现代生活的方法。

探寻源头:理解名言的生命力

每一句流传至今的名言警句都不是无根之木、无源之水,它的生命力,正源于其独特的出处、作者和创作背景。

-

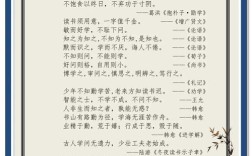

出处与作者:思想的坐标 明确名言的作者和出处,是准确理解其内涵的第一步,这相当于为名言确立了思想上的坐标,我们熟知的“读书破万卷,下笔如有神”,出自唐代诗圣杜甫的《奉赠韦左丞丈二十二韵》,了解杜甫作为现实主义诗人的身份,就能明白这句诗并非空谈写作技巧,而是建立在大量阅读和实践基础上的深切体会,充满了对学识积累的敬畏,反之,若将“书籍是人类进步的阶梯”这句广为人知的话随意安放,就会丢失其重要的思想背景——它源自苏联文学家高尔基,体现了他对知识改变命运、推动社会发展的坚定信念,确认作者与出处,是对知识本身的尊重,也是确保信息准确性的基石,这直接关系到内容的专业性和权威性。

-

创作背景:时代的回响 名言之所以有力,往往因为它是对特定时代、特定境遇的回应,了解其创作背景,就如同为名言注入了灵魂,回到杜甫的例子,他写下“读书破万卷”时,正身处长安,困守十年,抱负难展,这句诗既是他对自身学识的自信,也是对当时选拔制度不公的含蓄控诉,其中蕴含的辛酸与坚韧,远超字面意义,再比如,宋代文豪苏轼的“腹有诗书气自华”,出自《和董传留别》,董传是一个生活清贫但饱读诗书的学子,苏轼写诗勉励他,真正的华彩在于内在的学识修养,而非外在的浮华,理解了这份鼓励之情,我们才能更深刻地体会到读书对个人气质涵养的根本性作用。

学以致用:让名言焕发现代价值

收集和欣赏名言图片只是第一步,关键在于如何将这些智慧转化为行动,让古老的箴言在今日的生活中焕发新的活力。

-

内化于心:个人修养的磨刀石 名言警句的首要使用方法,是作为个人反思与成长的工具,不应将其视为束之高阁的教条,而应作为每日自省的镜鉴,当我们在工作或学习中感到迷茫和懈怠时,孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”可以提醒我们保持学习与思考的平衡,曾国藩家书中关于“读书要有志、有识、有恒”的论述,可以作为我们制定长期阅读计划的准则,将名言与自身的经历相结合,进行深度思考,才能真正实现知识的内化,提升个人的判断力和思辨能力。

-

外化于行:沟通与教育的桥梁 在写作、演讲或日常交流中,恰当地引用名言,能极大地增强说服力和感染力,一幅设计精良的读书名言图片,分享到社交媒体,本身就是一种积极的价值引导,在教育场景中,教师和家长可以利用这些名言,结合生动的事例,向青少年阐释阅读的重要性,用鲁迅的“必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来”的图片,形象地说明广泛阅读与消化吸收的关系,比单纯的说教更具效果,这种使用方法,强调的是在合适的场景,为语言和行动赋能,传递核心观点。

创作手法:打造视觉与思想的盛宴

在信息爆炸的时代,如何让一句经典名言脱颖而出?这就涉及到名言图片的创作手法。

-

视觉元素与意境的融合 优秀的读书名言图片,其视觉设计必须与文字意境高度统一,如果名言是沉静深邃的,如“吾生也有涯,而知也无涯”,配图或许可以采用深蓝色的星空、浩瀚的书海或一盏孤灯,营造出宁静而广袤的氛围,如果名言是激昂励志的,如“为中华之崛起而读书”,则可以采用恢弘的色调、坚毅的人物剪影或向上的阶梯等元素,传递出磅礴的力量感,字体选择、色彩搭配、构图布局,所有视觉语言都应为烘托和强化文字的核心思想服务。

-

激发共鸣与思考 最高明的创作手法,不仅仅是呈现,更是启发,它会在观者心中留下一个问号或一片想象的空间,为一幅名言图片配上极具质感的纸张背景或温暖的灯光,可以唤起人们对传统阅读方式的怀念与珍视,通过留白的设计,引导观者从画面延伸到自身的阅读记忆,这种手法追求的是一种“润物细无声”的效果,让观者在欣赏美的同时,主动完成对名言意义的二次思考和情感连接。

名言警句是浓缩的智慧,而读书名言图片则是这智慧的现代载体,它让深刻的道理变得可触、可感、可传播,作为内容的创作者和传播者,我们的责任不仅是呈现这些精美的图片,更要深入挖掘其承载的知识内核,确保从出处考证到意境解读的每一个环节都经得起推敲,唯有秉持这份对知识的严谨与敬畏,我们制作和分享的内容才能真正具备长久的生命力,在信息的洪流中成为值得信赖的灯塔,启迪更多人在阅读的道路上不断前行。