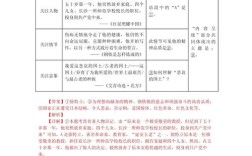

以下是一个从浅入深、由表及里的诗歌鉴赏步骤,分为“四步法”,并辅以核心要点和实例说明,希望能帮助你掌握鉴赏方法。

诗歌鉴赏“四步法”

第一步:初读感知,把握“形”与“意”

这是鉴赏的基础,目标是建立对诗歌的初步、整体的印象,不求甚解,但求有感。

-

读准字音,疏通文意:

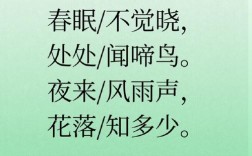

- 任务: 大声朗读诗歌,注意生僻字、多音字,读准节奏和韵律,借助注释和工具书,理解字面意思,扫清阅读障碍。

- 目的: 这是理解诗歌的前提,读错了音,意思就可能完全不同。

-

捕捉意象,感受画面:

- 任务: 找出诗中描绘的具体事物,即意象(如:月亮、柳树、孤舟、梧桐、落日等),将这些意象在脑海中组合,想象诗人描绘了一幅怎样的画面或场景。

- 目的: 意象是诗歌的“零件”,组合起来就是诗歌的“血肉”,感受画面是进入诗歌意境的第一步。

-

体会情感,把握基调:

- 任务: 基于对画面和字面意思的理解,初步判断诗人抒发了怎样的情感?是喜悦、悲伤、思念、豪迈,还是孤独、愤懑?诗歌的整体情感基调是什么?

- 目的: 把握诗歌的“意脉”,理解诗人最核心的情绪。

【小结】:此步目标是“读懂”,明白诗歌“写了什么”(内容)和“大致感觉如何”(情感基调)。

第二步:细品深挖,解析“法”与“技”

在整体把握的基础上,深入分析诗歌的艺术手法和语言技巧,这是鉴赏的核心。

-

炼字炼句,品味语言:

- 任务: 关注诗中用得最精妙、最传神的字词,即“诗眼”或“炼字”,思考这个字好在哪里?它有何妙用?(“春风又绿江南岸”的“绿”字)。

- 分析角度:

- 动词: 是否生动、形象、有力量?(如:“云破月来花弄影”)

- 形容词: 是否精准、富有色彩感或情感?(如:“大漠孤烟直,长河落日圆”)

- 数量词/副词: 是否有特殊效果?(如:“一片孤城万仞山”)

- 特殊句式: 如倒装、省略等,有何表达效果?

-

辨析手法,赏析技巧:

- 任务: 识别并分析诗人使用的修辞手法和表现手法。

- 常见手法梳理:

- 修辞手法: 比喻、拟人、夸张、借代、设问、反问、对偶、用典等。

- 表现手法:

- 写景: 情景交融(寓情于景、情景相生)、动静结合、虚实结合、白描、以乐景写哀情/以哀景写乐情、视听结合等。

- 抒情: 直抒胸臆、间接抒情(借景抒情、托物言志、借古讽今等)。

- 结构: 首尾呼应、铺垫、卒章显志、伏笔等。

-

分析结构,梳理思路:

- 任务: 分析诗歌的起承转合,看看作者是如何安排叙事或写景的,诗歌的思路是怎样的?是如何层层深入,最终点明主旨的?

- 目的: 理清诗歌的内在逻辑和层次感。

【小结】:此步目标是“读透”,明白诗歌“是怎么写的”(技巧)以及“为什么这么写好”(艺术效果)。

第三步:知人论世,理解“情”与“境”

将诗歌放回其产生的时代背景和诗人的生平际遇中,这是深度理解的关键。

-

了解作者,知其人:

- 任务: 了解诗人的生平经历、思想性格、创作风格(如:李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、苏轼的旷达豪迈)以及他写这首诗时的人生阶段(是少年得意、中年漂泊,还是晚年失意?)。

- 目的: “诗如其人”,了解作者有助于理解其作品的情感基调和思想倾向。

-

联系背景,明其世:

- 任务: 了解诗歌创作时的社会历史背景,当时是太平盛世还是战乱年代?朝廷政策如何?社会风气怎样?

- 目的: 很多诗歌是时代的产物,不了解背景就无法理解其深层含义,尤其是咏史诗、边塞诗等。

-

整合信息,悟主旨:

- 任务: 将前两步的分析与“知人论世”的背景知识相结合,全面、深刻地把握诗歌的主旨,这首诗仅仅是写景抒情,还是蕴含了更深刻的人生哲理、政治抱负或社会批判?

- 目的: 从“知其然”到“知其所以然”,真正理解诗歌的灵魂。

【小结】:此步目标是“读深”,明白诗歌“为何这么写”(情感动机和时代背景),最终领悟诗歌的深层主旨。

第四步:综合评价,形成“评”与“赏”

在以上三步的基础上,形成自己独立的见解和评价,这是鉴赏的升华。

-

总结特点,概括主旨:

- 任务: 用简洁的语言概括这首诗最突出的艺术特色和思想内容。

- 示例: “这首诗通过……的意象,运用了……手法,表达了诗人……的情感,抒发了……的感慨,意境……,语言……。”

-

表达感悟,个性化解读:

- 任务: 这首诗最打动你的是什么?是某个精妙的字词,是深邃的意境,还是其中蕴含的哲理?结合自身经历,谈谈你的感受和理解。

- 目的: 鉴赏不是标准答案,而是与诗人的灵魂对话,个性化的解读是鉴赏的最高境界。

-

客观评价,衡量价值:

- 任务: 从文学史的角度,客观评价这首诗在思想性和艺术性上的成就,它有何创新?对后世有何影响?

- 目的: 建立宏观的文学视野,提升鉴赏的格局。

【小结】:此步目标是“读活”,将诗歌内化为自己的精神财富,并能言之有物地表达出来。

实例演练:以王维《山居秋暝》为例

山居秋暝 王维

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

-

第一步(初读感知):

- 字面: 雨后空山,秋日晚景,明月照松林,清泉流石上,竹林里传来浣女归来的说笑声,莲叶晃动,是渔船下行了,春天的芳华虽已消歇,但“我”还是愿意留在这山中。

- 意象: 空山、新雨、秋、明月、松、清泉、石、竹、浣女、莲、渔舟。

- 画面: 一幅宁静、清新、充满生机的山中秋日晚景图。

- 情感基调: 闲适、宁静、喜悦、对田园生活的热爱。

-

第二步(细品深挖):

- 炼字: “照”与“流”,一静一动,光影交错,有声有色,意境全出。“喧”与“动”,以动衬静,更显山林的幽静。

- 手法:

- 写景: 动静结合(明月照-静态,清泉流-动态;竹喧-听觉,莲动-视觉),视听结合。

- 结构: 前六句写景,后两句抒情,由景及人,最后点明志向。

- 主旨(初步): 描绘了山中秋日傍晚的美丽