诗歌是心灵的花朵,对于小学生而言,学习创作诗歌不仅能培养语言表达能力,还能激发想象力和审美情趣,让我们一同走进诗歌的世界,探索如何引导孩子开启诗歌创作之门。

诗歌起源于人类早期的劳动与生活,比如中国最早的诗歌总集《诗经》,收录了西周初年至春秋中叶的民间歌谣,这些作品用质朴的语言描绘农耕、爱情、战争等生活场景,说明好诗往往源于真实感受,现代儿童诗歌创作同样应当鼓励孩子从日常生活获取灵感,清晨的露珠、校园的欢笑、母亲的叮咛都可以成为诗意的源泉。

在指导孩子创作时,首先要破除“诗歌必须押韵”的误区,现代诗歌更注重意象营造和情感表达,比如人教版语文教材中收录的金波作品《带雨的花》,通过“我偷摘花园里的花/雨水顺着花瓣滴下”这样生动的画面,让孩子理解如何用具体事物传递情绪,建议初期训练从观察日记开始,要求孩子用三句话描述一朵云或一片落叶,逐步提炼成诗行。

修辞手法的运用要循序渐进,二年级可重点学习比喻,如“银杏叶子像小扇子”;三四年级引入拟人,“风儿在树枝间捉迷藏”;高年级再接触排比与通感,要注意的是,技巧服务于心声,避免让孩子陷入辞藻堆砌,曾有个三年级学生写下“灯光把黑夜烫了个洞”,这种未经雕琢的原创比喻远比标准答案更珍贵。

创作背景的营造至关重要,教师可带领学生开展自然观察课,在春雨中漫步,在秋叶上写字,积累感官体验,某小学组织“听春天声音”活动后,学生写出“小草伸懒腰/泥土咔咔笑”这样充满生命力的诗句,这说明亲身体验比单纯讲解更能在孩子心中播下诗意的种子。

当代儿童诗坛有许多值得借鉴的作家,任溶溶的《爸爸的老师》用童稚视角展现师生情谊,林焕彰的《影子》以游戏精神探索哲学思考,这些作品共同特点是尊重儿童语言习惯,拒绝成人化说教,指导阅读时应当注重引导孩子感受诗歌中的情感波动,而非单纯分析写作技巧。

修改环节需要特别耐心,好的儿童诗歌往往经过五到六次润色,从最初口语化表达到精准择词,从散乱意象到有机组合,可以教孩子使用“诗歌手术刀”方法:第一稿自由抒发,第二稿删减冗余,第三稿调整节奏,第四稿打磨亮点,重要的是保持孩子原有意象的完整性,教师只充当修剪枝叶的园丁。

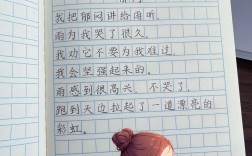

我们要认识到,诗歌教育不仅是写作训练,更是情感教育的载体,当孩子在诗中写下“妈妈的吻是草莓味的”,这既是对温暖的感知,也是对爱的表达能力,学校可建立诗歌展示墙,创办班级诗刊,让创作成为值得骄傲的经历。

在这个注重标准答案的时代,诗歌为孩子保留了一片自由表达的净土,正如诗人斯蒂文斯所说“诗歌帮助人们生活”,对小学生而言,能够用诗意的眼光观察世界,用真诚的文字记录成长,本身就是最宝贵的收获,当我们看到孩子捧着自己创作的第一首小诗时发亮的眼睛,就会明白,诗歌的种子已然在他们心中生根发芽。