在人生漫长旅途中,我们总会遇到需要坚持的时刻,当力量似乎耗尽,当方向变得模糊,那些穿越时空而来的智慧话语,如同黑夜中的灯塔,给予我们继续前行的勇气,这些关于坚韧的名人名言,不仅是文字的组合,更是人类精神力量的结晶,承载着跨越时代的人生智慧。

东方智慧:逆境中的生命韧性

中国古代思想家孟子有一段广为传诵的话:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”这段话出自《孟子·告子下》,创作于战国时期,那个战乱频繁、社会动荡的年代。

孟子通过这段话阐述了他的人才成长观,他认为,一个人要承担重大使命,必须经历多重磨难的考验,心理上的煎熬、身体上的劳累、物质上的匮乏、行动上的阻碍,这些都是上天用来磨练人的意志、增强人的能力的方式,这种思想反映了儒家积极入世、勇于担当的人生态度。

理解这段话,需要放在孟子整体思想体系中考量,他提出“性善论”,认为人性本善,但需要通过后天修养保持和发扬,而逆境正是修养心性、提升自我的重要途径,在当代社会,这段话常被用来鼓励人们正确面对困难和挫折,把挑战视为成长的机会。

西方视角:苦难的价值与意义

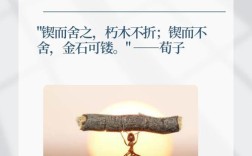

古罗马哲学家塞内加有一句精辟的论断:“烈火试真金,逆境试强者。”作为斯多葛学派的代表人物,塞内加一生经历大起大落,曾被流放科西嘉岛多年,后成为尼禄皇帝的老师,最终又被尼禄逼迫自杀。

斯多葛哲学强调理性、自律和接受命运的安排,塞内加认为,逆境不是惩罚,而是考验和锻炼,就像烈火能够去除金子的杂质,显现其真正价值一样,逆境能够检验一个人的品格,磨练其意志,使其成为真正的强者,这种思想与孟子有异曲同工之妙,都强调了逆境对人格塑造的积极作用。

在现代心理学中,这种观点得到了某种程度的印证,研究发现,适度的压力和挑战能够促进个人的成长和发展,提升应对困难的能力,这种被称为“创伤后成长”的现象,与塞内加的思想不谋而合。

文学巨匠的坚韧观

美国小说家海明威在《老人与海》中写道:“人可以被毁灭,但不能被打败。”这部作品发表于1952年,当时海明威已经是一位享誉世界的作家,但他仍然在不断探索人生的意义。

《老人与海》讲述了一位老渔夫与大鱼搏斗的故事,象征着人类与命运的抗争,这句话体现了海明威的“硬汉精神”——即使在肉体上被摧毁,在精神上也要保持尊严和不屈,这种精神源于海明威的个人经历,他参加过两次世界大战,亲眼目睹了死亡和破坏,却始终保持着对生命的热情和勇气。

这句话之所以能够引起广泛共鸣,是因为它触及了人类存在的核心问题:如何在不可避免的苦难和失败面前保持人的尊严和勇气,它告诉我们,生命的价值不在于最终的结果,而在于奋斗的过程本身。

名言警句的现代应用

将名言警句融入日常生活,可以采取多种方式,选择与你当前处境产生共鸣的语句,将其写在便签上,放置在经常能看到的地方;在遇到困难时,默念这些句子,从中汲取力量;还可以在日记中记录你对这些名言的理解和应用体会。

理解名言警句,需要考虑其产生的历史背景和文化语境,许多关于坚韧的名言都诞生于物质匮乏、社会动荡的年代,那时人们面临的往往是生存层面的挑战,而在现代社会,我们面临的更多是心理和精神层面的压力,应用这些名言时,需要结合当代社会的特点,赋予其新的理解。

在现代职场中,孟子的思想可以理解为:要承担更重要的职责,就需要经历各种挑战和磨练,不断提升自己的能力,塞内加的观点则提醒我们,工作中的困难和压力是检验和提升我们专业能力的机会。

名言警句的解读误区

值得注意的是,对名言警句的理解应当避免绝对化,坚韧不意味着盲目坚持,智慧在于知道何时坚持、何时调整,古人强调“坚韧不拔”,同时也重视“通权达变”,这两者并不矛盾,而是相辅相成的。

名言警句往往具有高度的概括性,它们提供的是方向和原则,而不是具体的操作指南,每个人的处境不同,应用方式也应当因人而异,重要的是理解其精神实质,而不是机械地套用。

跨越时空的共鸣

不同文化、不同时代关于坚韧的名言,反映出人类共同的精神追求,从孟子的“苦其心志”到塞内加的“逆境试强者”,再到海明威的“不能被打败”,这些思想跨越时空产生共鸣,因为它们触及了人类存在的根本问题:如何面对苦难,如何在挑战中保持尊严,如何实现生命的价值。

这些名言警句之所以能够流传千古,不仅因为其语言的精炼,更因为它们蕴含着深刻的真理,它们是人类智慧的结晶,是前人留给我们的精神财富,在适当的时候,回想起这些话语,或许能给我们带来新的视角和力量。

在这个变化加速的时代,面对未来的不确定性,这些关于坚韧的古老智慧显得尤为珍贵,它们提醒我们,人类的韧性正是在应对挑战的过程中不断强化的,每一次坚持,不仅克服了眼前的困难,也塑造了更强大的自己,当我们在生活中实践这些智慧时,实际上也在参与一个绵延数千年的对话——关于如何有意义地度过一生,如何在逆境中保持希望,如何将挑战转化为成长的契机。