近代诗歌作为中国文学史上一个重要的转型期,承载着社会变革与文化交融的深刻印记,这一时期的作品既延续了古典诗歌的韵律传统,又融入了西方文学的表现手法,形成了独特的艺术风格,从鸦片战争到五四运动,近代诗人以笔为剑,在时代洪流中记录民族命运与个人情感。

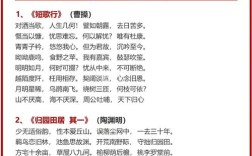

近代诗歌的起源可追溯至19世纪中叶,龚自珍的《己亥杂诗》开创了批判现实的新风,“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”等名句,既保持七言绝句的格律,又注入新的思想内涵,黄遵宪倡导的“诗界革命”主张“我手写我口”,其《人境庐诗草》引入轮船、电报等现代意象,打破传统诗歌的题材限制,这些创作实践为后续新诗运动奠定重要基础。

在创作背景方面,近代诗歌深刻反映了社会变革,秋瑾的《鹧鸪天·祖国沉沦感不销》创作于留学日本期间,将女性觉醒意识与革命理想相结合。“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”的豪迈词句,展现近代知识分子的担当精神,苏曼殊的《本事诗》则以“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时”展现传统文化与佛教思想的碰撞,体现过渡时期文人的精神困境。

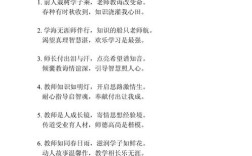

诗歌鉴赏需要把握三个维度,首先要理解意象的现代转型,如徐志摩《再别康桥》中“彩虹似的梦”象征对西方文明的向往,胡适《尝试集》里“老鸦”意象代表新文化运动的先驱者,其次要注意格律创新,闻一多提出的“三美理论”(音乐美、绘画美、建筑美)在《死水》中得到充分体现,既保留对称美,又突破平仄限制,最后要体会情感表达方式,戴望舒《雨巷》用丁香一样的姑娘表现朦胧期待,李金发《微雨》通过象征手法传递忧郁情绪。

创作技巧方面,近代诗歌呈现出多元探索,卞之琳的《断章》运用视角转换创造哲学意境,冯至的《十四行集》借鉴欧洲商籁体形式,艾青提倡散文美,在《大堰河——我的保姆》中用排比句式增强抒情力度,穆旦的《赞美》将西方现代主义与中国现实结合,形成独特的隐喻系统,这些技巧创新拓展了汉语诗歌的表现空间。

对于诗歌爱好者而言,掌握正确的研习方法尤为重要,建议从编年体诗集入手,如《中国新诗百年典藏》按时间脉络呈现发展历程,重点精读代表作时,应当查阅相关历史文献和作家日记,比如通过《胡适日记》理解《蝴蝶》的创作心境,可以建立个人诗歌笔记,记录对意象、节奏和情感的体会,这种深度阅读比泛泛而览更能提升鉴赏力。

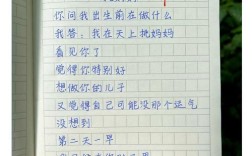

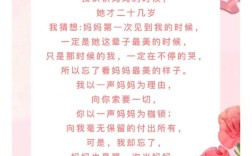

在当代社会,近代诗歌依然具有鲜活生命力,舒婷的《致橡树》树立新时代爱情观,海子的《面朝大海,春暖花开》成为大众心灵寄托,这些作品在社交媒体上的广泛传播,证明优秀诗歌能跨越时空引起共鸣,建议读者在接触原著的同时,关注权威学术机构的最新研究成果,例如中国现代文学馆的专题讲座,或《文学评论》刊发的专业论文,这些资源有助于建立系统的诗歌知识体系。

近代诗歌是传统文化向现代转型的重要见证,其价值不仅在于文学成就,更在于记录民族精神成长的轨迹,当我们吟诵“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉”这样的诗句,依然能感受到文字中跃动的时代脉搏,这种穿越时空的情感连接,正是诗歌永恒魅力的所在。