远山作为自然美景:开阔与悠远

在很多情况下,远山是诗人视野的开端,代表着一种壮阔、宁静的自然之美。

开阔的视野与心胸 远山常常与“江”、“海”、“天”等宏大意象结合,营造出一种天高地远、心旷神怡的意境。

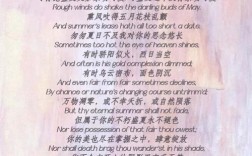

-

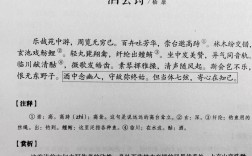

王湾《次北固山下》

客路青山外,行舟绿水前。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 海日生残夜,江春入旧年。 乡书何处达?归雁洛阳边。

赏析:这里的“客路青山外”,将远山置于旅途的尽头,它既是前方的路标,也是广阔背景的一部分。“潮平两岸阔”一句,虽然没有直接写山,但远山作为两岸的延伸,共同构成了开阔无垠的画面,让诗人的胸怀也随之变得开阔。

宁静的画卷与诗意 远山如黛,如屏,如画,为宁静的景致增添了一抹悠远和诗意。

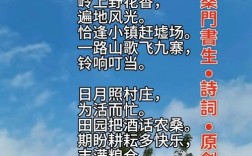

-

王维《汉江临眺》

楚塞三湘接,荆门九派通。 江流天地外,山色有无中。 郡邑浮前浦,波澜动远空。 襄阳好风日,留醉与山翁。

赏析:“山色有无中”是写远山的千古名句,远山在薄雾或水汽中若隐若现,似有似无,如同水墨画一般,充满了朦胧美和动态感,它不是静止的实体,而是流动的、充满想象的意境,体现了王维“诗中有画”的绝高水平。

远山作为情感寄托:思念与乡愁

远山的“远”,不仅是空间上的距离,更是心理上的阻隔,它常常成为思念、乡愁和孤独的象征。

思念与牵挂 远山阻隔了相见,却连接了思念,望向远山,就是望向思念之人的方向。

-

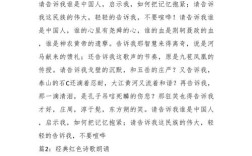

李白《菩萨蛮》

暝色入高楼,有人楼上愁。 玉阶空伫立,宿鸟归飞急。 何处是归程?长亭更短亭。

赏析:虽然这首词没有直接出现“远山”,但“长亭更短亭”的延伸,最终会消失在远方的群山之中,这种“归程”的漫长与终点在远山之外的意象,深刻地表达了游子思归而不得的愁绪,远山,成了故乡的象征,也是归途的终点。

乡愁与羁旅 对于漂泊在外的游子,远山是故乡的轮廓,是永远的牵挂。

-

马致远《天净沙·秋思》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 夕阳西下,断肠人在天涯。

赏析:这首曲的意境,最终是由“天涯”二字收束的,而“天涯”的尽头,便是连绵的远山,游子身处异乡,他的目光和思念,最终都会投向故乡方向的那片远山,远山,成了乡愁最具体、最遥远的载体。

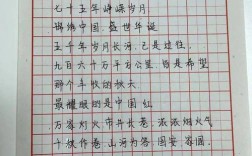

远山作为哲思与象征:永恒与超脱

远山的高大、沉默和亘古不变,也引发了诗人对时间、生命和宇宙的思考。

永恒与渺小 远山见证了无数历史变迁,而人生短暂,在其中显得渺小,从而引发一种历史感和苍茫感。

-

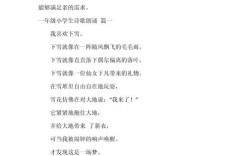

陈子昂《登幽州台歌》

前不见古人,后不见来者。 念天地之悠悠,独怆然而涕下。

赏析:虽然诗中未写山,但“天地之悠悠”的意境,必然包含着连绵不绝的远山,远山的永恒,反衬出人生的短暂和个体的孤独,诗人站在天地之间,远山是沉默的背景,也是永恒的见证。

超脱与归隐 远山远离尘世的喧嚣,是隐士们精神上的家园,象征着一种与世无争、返璞归真的理想境界。

-

李白《山中问答》

问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。 桃花流水窅然去,别有天地非人间。

赏析:“碧山”即远山,诗人选择“栖”于远山,是因为这里有一个“非人间”的“别有天地”,远山在这里不再是地理概念,而是一个精神符号,代表着诗人对超脱世俗、回归自然生活的向往和追求。

远山作为美的符号:眉黛与春色

在婉约派词人的笔下,远山还被用来比喻女子的眉黛,使其意象更加柔美、细腻。

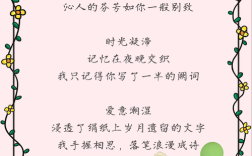

-

欧阳修《诉衷情·眉意》

清晨帘幕卷轻霜,呵手试梅妆。 都缘自有离恨,故画作、远山长。

赏析:将女子的眉比作“远山”,不仅写出了眉毛的形态之美,更暗示了女子眉宇间那份因离愁别绪而生的悠远、含蓄的哀愁,远山,从自然景物,转化为了人物情感的载体。

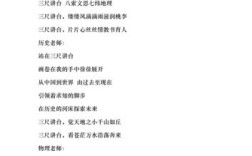

“远山”在诗歌中是一个多义的、充满张力的意象,它可以是:

- 一幅画:描绘着壮阔或宁静的自然美景。

- 一道墙:分隔着思念与远方,承载着乡愁与孤独。

- 一座碑:矗立着时间的永恒,映照出人生的短暂。

- 一个梦:代表着超脱尘世的理想与归隐的情怀。

- 一弯眉:诉说着女子的心事与柔情。

当我们再次读到“远山”时,不应只把它看作是山峦,而应透过这层薄雾或暮色,去感受诗人笔下那份广阔的思念、深邃的哲思和永恒的美。