在孩子的世界里,声音、节奏和韵律是天然的玩伴,当咿呀学语遇见朗朗上口的诗句,一种奇妙的化学反应便发生了,为幼儿挑选和诵读诗歌,不仅是语言的启蒙,更是情感与想象的滋养,是在他们纯净的心田里,播下第一颗美的种子。

童谣与浅语:幼儿诗歌的独特魅力

幼儿诗歌并非成人诗歌的简化版,它自成一体,核心在于“浅语的艺术”,它用最贴近孩子认知的词汇,构建出充满音乐性和画面感的微型世界,这类诗歌往往具备以下特点:

- 鲜明的节奏与韵律: 如同音乐般,通过押韵、叠词和短句,形成易于记忆和跟读的语感,迎合了幼儿对声音的天然敏感。

- 生动的意象与画面: 内容多围绕孩子熟悉的事物展开,如小动物、自然现象、家庭生活,将抽象概念转化为具体可感的形象。

- 游戏性与互动性: 许多传统童谣本身就伴随着拍手、跳跃等身体动作,在诵读中完成亲子互动游戏。

经典溯源:那些传唱不衰的童谣瑰宝

当我们为幼儿选择诗歌时,目光首先应投向那些历经时间考验的经典,它们大多来自民间,作者已不可考,却在代代传唱中愈发闪亮。

- 民间智慧的结晶: 小老鼠上灯台》、《摇啊摇,摇到外婆桥》等,这些作品是集体创作的成果,凝聚了民间的生活情趣与育儿智慧,它们没有特定的作者,却拥有最广泛的群众基础,其创作背景深深植根于日常生活,是劳动人民为孩子创造的最早的文学启蒙。

- 名家的童心之作: 许多文学大家也怀着一颗童心,为孩子们提笔创作,例如现代诗人林焕彰先生的《小猫走路没有声音》,用充满童趣的视角观察世界,语言清新自然,叶圣陶先生创作的《小小的船》,“弯弯的月儿小小的船”,将比喻运用得贴切而富有想象力,成为几代人共同的童年记忆,这些作品既有文学性,又充分考虑了幼儿的接受能力。

意境与情感:如何解读幼儿诗歌的“浅”与“深”

幼儿诗歌看似简单,其内涵却可以很丰富,家长在引导孩子欣赏时,不必追求深刻的“微言大义”,而应着重于感受其营造的意境和传递的情感。

以骆宾王七岁时所作的《咏鹅》为例。“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨清波。”这首诗的妙处在于,小诗人纯粹通过白描手法,抓住了白鹅最鲜明的特征——弯曲的脖颈、白色的羽毛、绿色的水波、红色的脚掌,用简洁明快的语言和鲜明的色彩对比,勾勒出一幅生动活泼的池塘嬉戏图,这里没有复杂的思想,只有孩子对自然生灵最本真、最直接的观察与喜爱,我们在带孩子诵读时,重点就是感受这种视觉的美感和欢快的情绪。

方法与手法:让诗歌成为亲子间的桥梁

将诗歌融入幼儿的日常生活,方法至关重要,生硬的“教学”会扼杀兴趣,而巧妙的“游戏”则能点燃热情。

使用方法建议:

- 情境代入法: 结合具体场景诵读,下雨时念“滴答滴答下雨啦”,看月亮时读“月亮圆圆像个盘”,让诗歌与真实体验产生连接。

- 肢体律动法: 为诗歌配上动作,比如念“小白兔,白又白,两只耳朵竖起来”时,就模仿兔子的动作,让语言通过身体来表达。

- 音乐唱诵法: 很多童谣本身就有曲调,或者家长可以自编简单的旋律,将“念诗”变成“唱诗”,更能吸引幼儿。

- 创意接龙法: 从一句简单的诗开始,鼓励孩子接下一句,哪怕他们接的词不合逻辑,也是创造力的表现。

创作手法浅析:

家长了解一些简单的创作手法,能更好地引导孩子欣赏。

- 拟人: 这是幼儿诗歌中最常见的手法,赋予万物以人的情感和行为,如“春风轻轻地走过,树儿点点头”,让孩子觉得世界是亲切的、有生命的。

- 比喻: 用孩子熟悉的事物来形容不熟悉的事物,化抽象为具体。“弯弯的月儿像小船”,一个比喻就在孩子心中建立了清晰的联系。

- 摹状: 通过声音的模仿来增强画面感。“小雨小雨沙沙沙”,一个“沙沙沙”就让雨点的声音和形态跃然眼前。

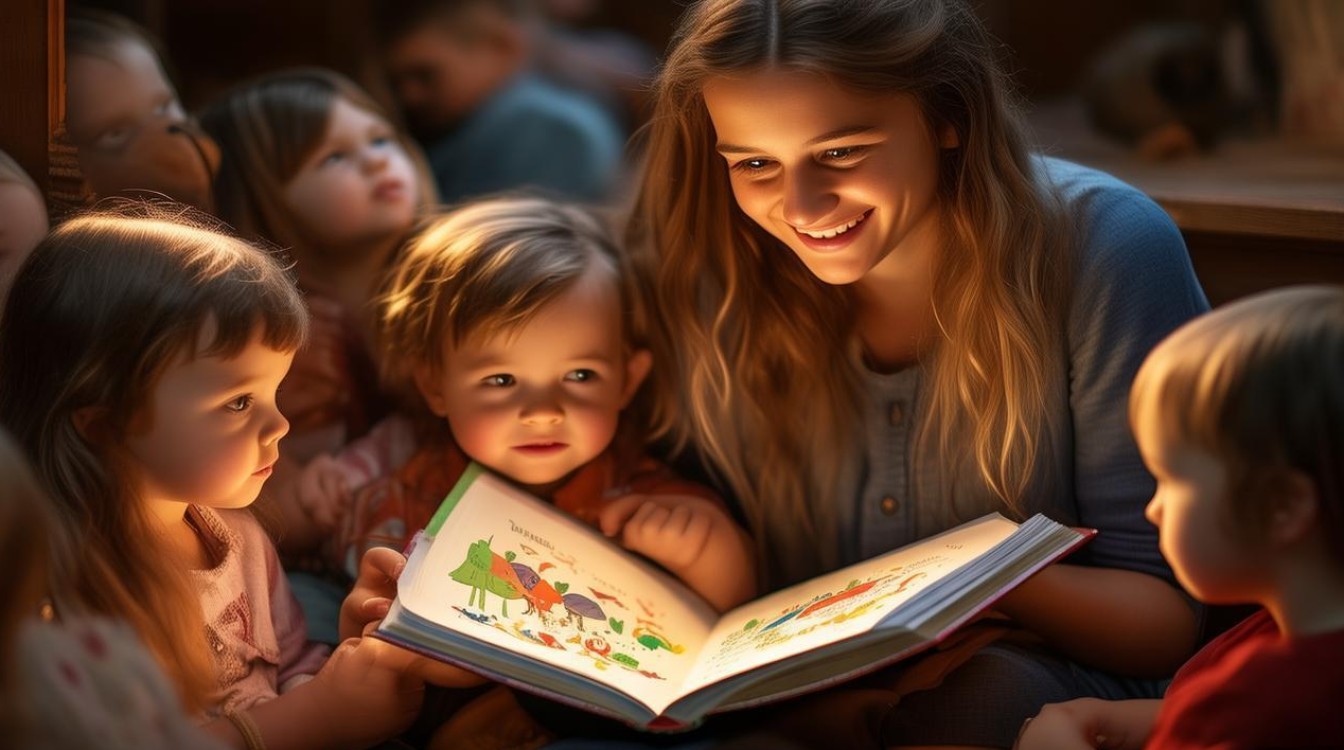

甄选与共读:构建优质的诗歌时光

面对市面上众多的幼儿诗歌读物,如何甄选显得尤为重要,优质的选本应具备语言规范、画面优美、内容积极向上等特点,家长在共读时,应放下功利心,不以背诵为目的,而是全身心投入,用温暖的声音、愉悦的表情,将诗歌作为一种爱的表达和共享的游戏,这个过程,本身就是对幼儿最好的审美教育与情感教育。

诗歌之于幼儿,如同清泉之于幼苗,我们无需急切地期盼它立刻开出怎样的花朵,只需相信,那些在童年里被反复吟咏的、充满韵律与美感的句子,早已悄然融入血脉,成为他们未来感受世界、表达自我的最初底色,也是陪伴他们一生的、最温柔的精神财富。