诗歌,是中华文明宝库中璀璨的明珠,它以凝练的语言、丰富的想象和深邃的意境,承载着千年的情感与智慧,我们一同走进这座殿堂,探寻其魅力所在。

溯源:诗歌的源流与演变

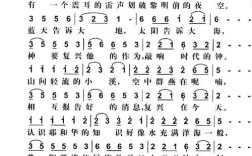

中国诗歌的源头,可以追溯到远古时期的民歌与祭祀乐歌。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌三百零五篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地民歌,真实反映了当时人民的生活与情感;“雅”是宫廷宴享或朝会时的乐歌,分为大雅和小雅;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,气氛庄严肃穆,它开创了中国诗歌现实主义的传统,“赋、比、兴”手法的运用,奠定了后世诗歌创作的基础。

战国时期,以屈原为代表的楚国文人,在楚地民歌基础上创造了“楚辞”这一新的诗体,其代表作《离骚》,句式参差错落,想象力瑰丽奇伟,情感奔放热烈,开创了诗歌的浪漫主义先河,汉代,朝廷设立乐府机构,采集民间歌谣,形成了“乐府诗”,其名篇《孔雀东南飞》与《木兰诗》,叙事性强,语言质朴,人物形象鲜明。

至唐代,诗歌发展至巅峰,格律诗(近体诗)趋于完善并成为主流,诗人们在对仗、平仄、押韵上精益求精,创造了无数辉煌篇章,宋词则继唐诗之后,成为一种新的诗歌体裁,它句式长短不一,更便于配乐歌唱,依词牌填词,风格或婉约或豪放,元代的散曲,语言更为通俗泼辣,为诗歌注入了新的活力。

探微:经典作品与创作背景

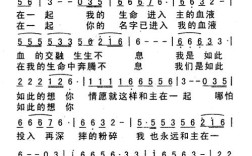

理解一首诗,必须将其置于特定的历史时空之中,李白的《早发白帝城》,“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,诗句轻快流畅,背后是诗人遇赦后东归的喜悦心情,若不了解他因永王李璘案被流放夜郎,途中至白帝城忽闻赦书的背景,便难以体会这份劫后余生的狂喜与江行如飞的快意。

杜甫的《春望》,“国破山河在,城春草木深”,开篇即营造出浓重的悲凉氛围,这首诗创作于安史之乱期间,诗人困居长安,目睹国都沦陷、城池破败的惨状,将个人的颠沛流离与国家的支离破碎紧密融合,沉郁顿挫,感人至深。

南唐后主李煜的词,前期多写宫廷享乐生活,风格绮丽;亡国被俘后,词风骤变,《虞美人·春花秋月何时了》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以浩荡的春水比喻无尽的亡国之痛,将个人哀伤升华为对人类普遍悲慨的咏叹,成就了其“词帝”的文学地位。

品鉴:诗歌的艺术手法与意境营造

诗歌的魅力,很大程度上来自于其精妙的艺术手法。

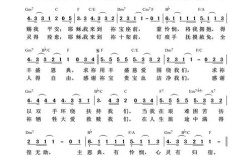

意象与意境是诗歌审美的核心,意象是融入了主观情感的客观物象,如马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家”,一系列意象的组合,构建出萧瑟苍凉的意境,精准传达出天涯游子的孤寂愁绪。

赋、比、兴是传统诗歌的基本表现手法。“赋”是平铺直叙,如《诗经·七月》娓娓道来农事生活;“比”即比喻,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,新颖别致;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

象征与用典则增加了诗歌的内涵与深度,李商隐的诗作常运用象征,其《锦瑟》一诗意象朦胧,含义隽永,留给读者无限的解读空间,用典是援引历史故事或前人诗句,辛弃疾词中典故层出,如《永遇乐·京口北固亭怀古》,借古讽今,极大地丰富了词作的历史厚重感与情感张力。

平仄与对仗是近体诗形式美的重要体现,平仄交错,形成语言的音乐美感;对仗工整,则显示出结构的精巧与意蕴的呼应,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅对仗极其工整,其开阔的意象与雄浑的气势,更是将律诗的形式美与内容美推向了极致。

致用:诗歌在现代生活中的应用

古典诗歌并非尘封的古董,它依然可以鲜活地存在于我们的日常生活中。

提升语言表达:诗歌是语言的精华,经常诵读品味,能潜移默化地提升我们的语感,使谈吐和写作更富文采与韵味,在演讲或文章中恰当地引用诗句,往往能起到画龙点睛的作用。

滋养内在修养:诗歌是情感的陶冶和智慧的启迪,读“采菊东篱下,悠然见南山”,可以学习一份淡泊与从容;诵“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,能激发逆境中的豪情与斗志,诗歌帮助我们认识自我,理解人生,构建更丰富的精神世界。

融入日常场景:在书信、贺卡或社交媒体分享中,借用或化用诗句来表达情感,会显得格外真挚而高雅,春日踏青,可吟“等闲识得东风面,万紫千红总是春”;中秋望月,可叹“但愿人长久,千里共婵娟”,诗歌让寻常生活充满了诗意的光芒。

个人观点

诗歌565,这个数字组合或许并无特定含义,但它可以是一个契机,提醒我们重新审视那565首、乃至浩如烟海的古典诗篇,它们不只是教科书上的文字,更是先人生命体验的凝结,每一次诵读,都是一次与古人的对话,一次对自我心灵的叩问,在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,静心读一首诗,如同在喧嚣中开辟一方宁静的庭院,能让我们获得难得的沉淀与力量,真正读懂一首诗,不在于能背诵多少注解,而在于能否被其中的情感所触动,能否将那份美感与智慧,内化为自己生命的一部分。