在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮了我们的精神世界,它们言简意赅,却蕴含着深刻的哲理与智慧,历经岁月洗礼而愈发闪耀,掌握这些宝贵遗产的来龙去脉与运用之道,不仅能提升个人修养,更能让我们的表达与写作增色生辉。

探寻源头:理解名言的生命力

每一句流传至今的名言,都不是孤立存在的,它与作者的命运、时代的脉搏紧密相连,深入理解其出处与创作背景,是真正读懂它们的第一步。

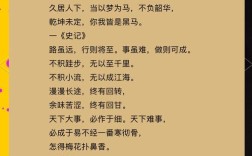

以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为例,这句广为传诵的格言出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,当时,范仲淹因推行新政受阻而被贬至邓州,他的好友滕子京同样被贬至岳州,并重修了岳阳楼,滕子京邀请范仲淹为重修之作撰文,范仲淹便借此文抒发了自己虽身处逆境,却始终不改的忧国忧民之志,了解了这番波折与坚守,我们才能体会到这句话所承载的士大夫以天下为己任的博大胸怀与崇高人格,它不仅仅是文字,更是一种精神境界的写照。

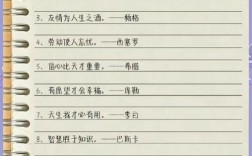

再如西方哲学中笛卡尔的“我思故我在”,这句看似简单的论断出自其著作《谈谈方法》,在经历了长期的知识探索与怀疑一切之后,笛卡尔试图找到一个无可置疑的哲学基石,他发现,即使怀疑一切,“正在怀疑思考的自我”的存在是无法被怀疑的,由此,他确立了理性主义哲学的起点,强调了思维主体的决定性作用,明白了这一哲学背景,我们才能把握这句名言在思想史上的革命性意义。

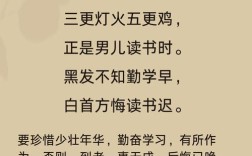

当我们接触一句名言时,不妨多问一句:它来自哪部著作?作者是在何种境遇下写就的?这背后关联着怎样的历史事件或思想潮流?这种探寻,能让名言从扁平的文字变为立体的、有生命力的智慧结晶。

融会贯通:掌握名言的运用艺术

理解了名言的渊源,下一步便是如何恰当地将其融入我们的学习、工作与生活中,错误或生硬地引用,往往会适得其反。

精准理解是前提

使用名言的第一要义是准确理解其本意与适用范围,切忌望文生义或断章取义,孔子说“唯女子与小人难养也”,若脱离春秋时期的具体语境和“养”字的古义(相处、供养),直接套用于现代性别观念,必然会产生误解与偏差,在引用前,务必查阅权威资料,确保自己真正读懂了它。

恰当场景是关键

名言的使用贵在贴切,要与我们所表达的主题、语境和情感高度契合。

- 激励与共勉:在遇到困难时,用“天行健,君子以自强不息”(《周易》)来激励自己与他人奋发向上;用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(陆游)来描绘困境中的转机与希望。

- 说理与论证:在论述节俭美德时,引用“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”(《朱子家训》),能使道理更具说服力,在探讨学习时,引用“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语》),能精辟地阐明学与思的辩证关系。

- 反思与警示:当我们为成就沾沾自喜时,“满招损,谦受益”(《尚书》)是一剂清醒的良药,当我们审视人与自然的关系时,“斧斤以时入山林,材木不可胜用也”(《孟子》)则体现了古人朴素的可持续发展智慧。

巧妙融合是境界

高水平的引用,不是生硬地堆砌,而是将名言自然流畅地编织进自己的语言体系中,可以稍作解释,建立名言与自身观点之间的逻辑桥梁;也可以化用其意,在不改变核心思想的前提下,用更符合当下语境的方式表达出来,在谈论创新时,不必直接说出“苟日新,日日新,又日新”(《大学》),可以说“我们需要具备一种‘日日新’的进取精神,不断推陈出新”。

尊重原创是底线

尽管许多名言已融入公共知识领域,但在正式写作或公开发言时,尽可能注明出处和作者,这不仅是对原创者的尊重,也体现了使用者严谨的治学态度,增强了内容的可信度。

赋予新生:在时代中活用经典

名言警句的价值,不仅在于被铭记,更在于被激活,它们是我们面对现实问题时的智慧宝库,当我们在团队合作中强调信任,会想起“二人同心,其利断金”;当我们在国际交往中倡导和平,会想起“和为贵”的古老训诫;当我们在个人成长中追求坚韧,会想起“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

真正拥有这些名言的方式,是让它们从书本中走出来,融入我们的思维血脉,成为我们观察世界、处理问题的视角与方法,当我们能够跨越时空,与古代的智者进行精神对话,并用他们的智慧之光点亮当下的生活时,这些古老的文字便真正获得了新生,这或许正是我们学习名言警句的最终意义——不是为了炫耀学识,而是为了塑造一个更深刻、更睿智的自我。