诗歌,是语言凝练而成的钻石,折射着人类情感与智慧的光芒,它用最精炼的文字,构筑最深邃的意境,传递最恒久的哲思,探寻诗歌的哲理,如同开启一场与古今智者跨越时空的对话。

溯源:从《诗经》的质朴到唐宋的璀璨

中国哲理诗歌的源头,可以追溯到古老的《诗经》,小雅·鹤鸣》写道:“他山之石,可以攻玉。”这句诗以质朴的比喻,道出了借外力以成己事的普遍道理,其作者已湮没在历史长河中,但正是这种集体创作背景,使其哲理更具普世性,成为民族智慧的结晶。

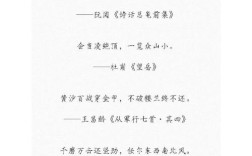

至魏晋南北朝,诗歌的哲思开始转向对个体生命与宇宙本体的探寻,陶渊明在《饮酒·其五》中吟出“采菊东篱下,悠然见南山”,这不仅是田园生活的写照,更是其“心远地自偏”哲学思想的形象化表达,创作背景是诗人辞官归隐后,对精神自由与生命本真的深刻体悟,诗句本身成为他安贫乐道、回归自然的人生宣言。

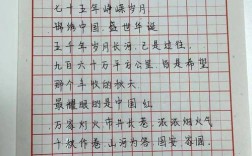

唐宋时期,哲理诗迎来了巅峰,李白以其磅礴的浪漫主义,在《行路难》中高歌“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,这豪情万丈的诗句,创作于诗人被排挤出长安,政治失意之际,它并非空洞的励志,而是基于对人生困境的深刻洞察后,所爆发出的不屈生命力与坚定信念,激励了无数身处逆境的后来者。

杜甫则沉郁顿挫,将对国家与人民的深沉关切,化为不朽的诗篇。《自京赴奉先县咏怀五百字》中的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,其创作背景是安史之乱前夜,社会矛盾尖锐,诗人切身感受到的民生疾苦,这十字如史笔般犀利,其哲理在于揭示了社会不公的残酷现实,蕴含着深刻的批判精神与人道主义关怀。

宋代诗歌更重理趣,苏轼的《题西林壁》“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是他由黄州贬赴汝州途中,游览庐山后的即兴之作,这首诗早已超越了单纯的山水描写,它精妙地阐释了“当局者迷,旁观者清”的认知规律,揭示了立场与角度对认识事物的决定性影响,充满了辩证法的智慧。

方法:解读与运用哲理诗歌的钥匙

要真正读懂一首哲理诗,并让其智慧为己所用,需要掌握一些基本方法。

知人论世,了解诗人的生平经历、思想主张以及诗歌的具体创作背景,是理解其深层哲理的关键,不知道杜甫的颠沛流离,就难以体会其诗中的家国之痛;不清楚苏轼的屡遭贬谪,也难以领悟其旷达背后的坚韧与超脱。

意象分析,诗歌的哲理往往不直接说出,而是通过具体的意象来呈现,陶渊明用“菊”与“南山”象征高洁与永恒,李白用“长风”、“巨浪”象征人生险阻与宏大抱负,解读时,需透过意象的表面,挖掘其象征意义,从而抵达哲理的核心。

再者是情境代入,将自己置身于诗歌所描绘的情境或诗人当时的心境之中,进行换位思考,当我们尝试去感受陆游《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”所描述的那种在困境中突然发现转机的惊喜,便能更深刻地理解其中蕴含的关于坚持与希望的哲理。

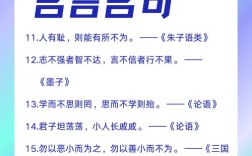

在运用层面,哲理诗歌的价值在于指导现实生活,它可以成为个人修养的滋养,面对浮躁,常读“问渠那得清如许?为有源头活水来”(朱熹《观书有感》),能提醒自己不断学习,保持思想的澄澈与活力,遭遇挫折时,吟诵“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》),能帮助我们以发展的眼光看待困顿,汲取前行的力量。

它也是人际交往的智慧源泉,如“海内存知己,天涯若比邻”(王勃《送杜少府之任蜀州》),阐释了真挚友谊可以超越空间距离的道理,在审美教育方面,长期浸润于“大漠孤烟直,长河落日圆”(王维《使至塞上》)等诗句所营造的壮阔意境中,能极大地提升我们对自然之美、艺术之美的感知能力。

手法:意境的营造与哲理的升华

哲理诗之所以能避免枯燥的说教,在于其运用了高超的艺术手法,将抽象的“理”融于生动的“象”与“情”之中。

象征与隐喻是核心手法,于谦《石灰吟》中“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,通篇以石灰自喻,将忠贞不屈、坚守高洁品格的志向表达得淋漓尽致,这里的石灰已非实物,而是人格精神的象征。

对比与衬托也常被运用,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过强烈的贫富对比,触目惊心地揭示了社会矛盾,其哲理与批判力在对比中得以强化。

寓情于景,托物言志更是常见,诗人将主观的情感和哲理思考,寄托在客观的景物描绘之中,王维的山水田园诗,如《鹿柴》“空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上”,在静谧空灵的山水间,渗透着佛家的禅意与对宇宙人生的静默观照,哲理在不言中缓缓流淌。

诗歌中的哲理,是岁月沉淀的结晶,是诗人用生命体验淬炼出的火光,它不提供僵硬的教条,而是开启一扇窗,让我们以新的视角审视世界与自我,在节奏日益匆忙的今天,静心读一首好的哲理诗,或许能为我们纷繁的思绪找到一方宁静的归宿,为前行之路点亮一盏不灭的心灯,这些古老的文字,因其对人性本质和生命规律的深刻揭示,而永远年轻,永远给予我们启迪。