每当翻阅古典文集,总能遇见那些如星火般璀璨的诗句,它们穿越千年时光,依然能在心底激起涟漪,这些文字之所以不朽,不仅因辞藻华美,更因每个字里都住着灵魂的温度。

诗魂溯源:从民间歌谣到文人创作

中国诗歌的源头,可追溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂词。《吴越春秋》记载的《弹歌》:“断竹,续竹,飞土,逐宍”,仅八字便勾勒出原始狩猎场景,这种简练直白的表达方式,成为后世诗歌的雏形。

至周代,朝廷设采诗官,“振木铎徇于路以采诗”,将民间声音汇集为《诗经》,豳风·七月》以月令为序,详述农夫一年劳作,堪称最早的农耕生活实录,这些诗篇未署名,却凝聚着集体智慧,比任何个人作品都更接近土地的心跳。

战国时期,屈原突破四言体式,以参差句式与瑰丽想象创作《楚辞》。《九歌·湘夫人》中“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”的缠绵,实则是诗人用神话外衣包裹的政治理想,这种将个人命运与家国情怀交融的创作模式,开创了中国诗歌的抒情传统。

诗人与时代:文字里的生命轨迹

理解诗歌,必须认识背后的创作者,陶渊明归隐后的“采菊东篱下”,表面是闲适,实含对污浊官场的决绝,若不知其先后辞去彭泽令等官职的经历,便难体会“心远地自偏”的深刻。

李白《将进酒》的豪放,需联系其入长安受挫的背景,那句“天生我材必有用”,既是自我安慰,也是对命运的抗争,杜甫“国破山河在”的沉痛,直接映射安史之乱的历史创伤,他们的笔墨,都是将生命体验淬炼成文字的过程。

创作情境:时空交织的艺术生成

王羲之在《兰亭集序》中记载了“流觞曲水”的创作场景:暮春时节,群贤坐于溪畔,酒杯顺流而下,停于谁前谁便赋诗,这种特定时空中的雅集,催生了三十七首即兴之作,可见环境与心境对诗歌生成的决定性影响。

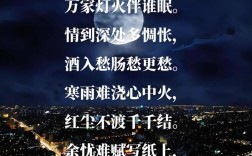

李商隐的《夜雨寄北》,创作于巴蜀秋雨夜,雨打竹梢的声响,烛光摇曳的孤影,共同构成诗歌的意象源泉,而李清照《声声慢》中“守着窗儿独自,怎生得黑”的焦灼,与金兵南下、丈夫病逝的乱世漂泊密不可分,每首经典都是特定时空的结晶。

品读方法:进入诗歌的三重门径

掌握正确的解读方法,方能与古诗人心意相通。

首重音律节奏,古典诗歌讲究平仄交错,抑扬顿挫,朗诵杜甫《登高》“无边落木萧萧下”,能感受齿音叠字模拟的落叶沙沙声;吟咏苏轼《水调歌头》“明月几时有”,长短句交替造就的旷远气韵便自然浮现,声音是理解诗歌的第一把钥匙。

次察意象系统,中国诗歌发展出丰富的意象语言:明月寄乡思,杨柳喻离别,孤雁象征失群,王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”,看似写景,实则通过苍茫意象传达出使命的庄严与孤独,把握这些意象密码,就掌握了破译诗心的工具。

终求意境融合,意境是情景交融产生的艺术空间,读陈子昂《登幽州台歌》,需将自己置于那个苍茫天地间,体会“前不见古人,后不见来者”的时空孤寂感,这种全身心的沉浸,是实现与诗人对话的最终途径。

创作手法:古典诗词的艺术密码

赋比兴三法构成古典诗歌的核心技法。《诗经·卫风·硕人》用赋法直陈“手如柔荑,肤如凝脂”;《魏风·硕鼠》借比喻将剥削者化为肥鼠;《周南·关雎》以水鸟和鸣起兴,引出淑女之思,这些手法至今仍是诗歌创作的基础。

对仗与用典则体现着文人的艺术追求,李商隐《锦瑟》连用庄生梦蝶、望帝啼春等典故,营造出朦胧多义的美学效果,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》密集用典,在历史时空中构建出丰富的意义层次。

现代应用:让古诗活在当下

古典诗词从未远离我们的生活,春季踏青,脱口而出的“等闲识得东风面”;中秋望月,自然浮现的“千里共婵娟”;这些诗句早已融入民族记忆,成为情感表达的现成载体。

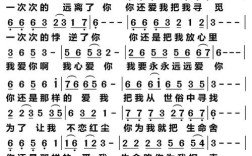

在文学创作中,化用古诗能提升作品韵味,电视剧《红楼梦》借李后主“流水落花春去也”暗示家族命运;流行歌曲《东风破》借鉴宋词意象结构,创造出古今交融的审美空间,这种创造性转化,让传统获得新生。

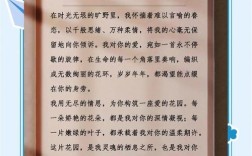

更重要的,诗歌是修养心性的媒介,陶渊明“俯仰终宇宙,不乐复何如”的豁达,苏轼“一蓑烟雨任平生”的从容,王阳明龙场悟道时的“忆昔相逢复几时”,这些诗句蕴含着古人应对困境的智慧,在快节奏的现代社会,静心品读这些文字,能获得难得的精神栖息。

每当夜深人静,展卷读诗,总会想起清人张潮在《幽梦影》中的感悟:“少年读书如隙中窥月,中年读书如庭中望月,老年读书如台上玩月。”人生每个阶段与诗歌相遇,都能照见不同的心灵风景,这些穿越时空的文字,如同永不熄灭的灯火,在文化长河中为我们指引着精神归途。