中国现代主义诗歌的兴起与发展,是二十世纪文学领域一次深刻变革,这一诗歌流派打破传统格律束缚,以全新语言方式和意象组合,重构了汉语诗歌的审美体系。

起源与流变

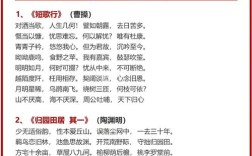

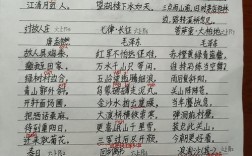

中国现代主义诗歌的萌芽可追溯至二十世纪二三十年代,李金发于1925年出版《微雨》,首次将象征主义手法引入中国诗坛,其作品《弃妇》中“夕阳之火不能把时间之烦闷/化成灰烬”等诗句,以陌生化意象开辟了新诗路径,戴望舒代表作《雨巷》创造“丁香一样结着愁怨的姑娘”的经典意象,融合中国古典意境与西方象征技巧,标志现代派诗歌初步成熟。

二十世纪四十年代,穆旦等九叶派诗人推进现代主义深度发展,穆旦的《诗八首》以“静静地,我们拥抱在/用言语所能照明的世界里”展现对爱情本质的哲学思考,语言凝练而意蕴深邃。

代表诗人与作品

北岛1978年创作的《回答》以“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”成为朦胧诗派宣言,这首诗通过悖论式语句,构建起对特定历史时期的批判性反思。

舒婷《致橡树》以“我必须是你近旁的一株木棉/作为树的形象和你站在一起”重新定义爱情关系,将女性意识觉醒融入自然意象。

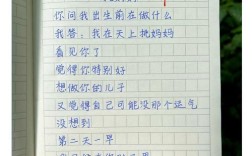

顾城《一代人》仅两句:“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”,以极致简练完成时代精神的象征性表达。

海子《面朝大海,春暖花开》用“从明天起,做一个幸福的人”的反复咏叹,构建乌托邦理想与现实困境的张力。

创作背景解析

中国现代主义诗歌的两次高潮均与社会转型密切相关,二十世纪三十年代现代派诞生于都市文化兴起时期,诗人通过个体感受折射现代性冲击,八十年代朦胧诗派则是对历史创伤的艺术回应,诗人以隐喻系统重建个体价值,这些作品既是艺术创新,也是时代症候的审美呈现。

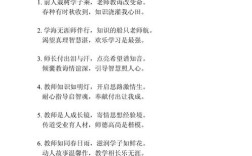

鉴赏方法指南

理解现代主义诗歌需把握三个层面:意象系统、语言特性和结构特征,以多多《致太阳》为例,“你让向日葵到处转动着脸盘/像死刑犯被提绑着示众”通过颠覆传统太阳意象,建立新的隐喻关系,鉴赏时应关注意象的非常规组合,如翟永明《女人》组诗中“穿黑裙的女人夤夜而来/她秘密的一瞥使我精疲力竭”将视觉印象转化为心理体验。

语言层面需注意悖论修辞的运用,如欧阳江河《玻璃工厂》中“在石头之间,鱼没有影子”打破常规逻辑,创造新的认知维度,结构上,现代诗常采用碎片化、跳跃性组织方式,如西川《致敬》通过互文手法将多种文体融入诗歌框架。

创作手法探析

现代主义诗歌突破直抒胸臆的抒情模式,发展出多重艺术手法:

象征体系的建构使诗歌获得多义性,如芒克《阳光中的向日葵》赋予植物以叛逆者灵魂,通感技巧打破感官界限,如柏桦《表达》中“我要表达一种情绪/一种白色的情绪”将抽象情感具象化,语言变形增强表现力,如于坚《尚义街六号》通过口语化叙述实现诗学转换。

这些手法共同特点是打破常规语言逻辑,创造新的诗意空间,诗人通过意象重组、语法变异和节奏控制,形成独特的个人风格,如韩东《山民》用朴素语言解构宏大叙事,王家新《帕斯捷尔纳克》以互文书写完成文化对话。

当代发展态势

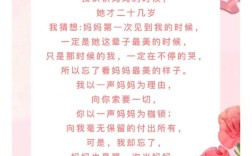

二十一世纪以来,现代主义诗歌呈现新发展趋势,臧棣《丛书》以知识考古方式重构诗歌语言,陈先发《丹青见》融合地方性知识与现代意识,尹丽川《妈妈》用直接叙述刷新亲情诗写法,网络时代的传播方式也改变诗歌生态,微信诗歌公众号成为新作品发布重要平台。

中国现代主义诗歌已形成丰富传统,这个传统仍在持续生长,阅读这些作品时,我们不仅获得审美体验,更得以重新审视自身与世界的联系,诗歌语言的革新始终与思想解放同步,这是现代主义诗歌最珍贵的遗产。