诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着人类最精微的情感与最深邃的思考,它并非遥不可及的阳春白雪,而是融入血脉的文化基因,悄然塑造着我们对世界的感知,当生命与诗歌相遇,个体的经验便与千年的文明共鸣,平凡的日子也因此被赋予了光晕。

溯源:诗歌的源流与脉络

要理解诗歌如何滋养生命,必先知其来处,中国诗歌的源头,是北方黄河流域的《诗经》与南方长江流域的《楚辞》,二者共同构成了华夏文明的诗歌双子星座。

《诗经》的现实主义精神,源于周代先民的日常生活。“蒹葭苍苍,白露为霜”是求而不得的怅惘,“昔我往矣,杨柳依依”是征夫思乡的悲苦,“七月在野,八月在宇”是农事劳作的记录,它告诉我们,诗歌最初的养分,就植根于劳作、爱情、战争这些最质朴的生命体验之中,其赋、比、兴的手法,至今仍是诗歌创作的基石。

以屈原《离骚》为代表的《楚辞》,则开创了浪漫主义的先河,诗人将个体的理想、遭遇与痛苦,投射于香草美人、日月风云的瑰丽想象之中,实现了个人情感与宏大宇宙的对话,这种将生命际遇艺术化、象征化的表达,极大地拓展了诗歌的精神疆域。

自此,诗歌的河流奔涌不息,汉乐府的叙事智慧,建安风骨的慷慨悲凉,唐诗的气象万千,宋词的细腻婉转,元曲的活泼畅达……每一时代的诗歌,都是那个时代生命力的最直接体现。

知人:作者的生命在场

每一首流传千古的诗词,都不是文字的简单堆砌,其核心是创作者鲜活的生命在场,了解诗人,是读懂诗歌的钥匙。

李白的诗,是他生命的延展,读“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,能触摸到他极度的自信与豪迈;品“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,能感受到他灵魂的傲岸与不羁,他的生命情调,决定了他诗歌的浪漫与飘逸。

杜甫则恰恰相反,他的生命与家国天下紧密相连。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是沉痛的社会观察,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”是博大的仁爱胸怀,他的诗歌,是个人命运在时代巨变中的忠实记录,因此被尊为“诗史”。

苏轼的旷达,是在一次次人生挫败中淬炼而成,乌台诗案,被贬黄州,常人眼中的绝境,他却能吟唱出“一蓑烟雨任平生”的洒脱,感悟出“人生如逆旅,我亦是行人”的通透,他的诗词,是他用生命实践达成的人生哲学。

由此可见,诗歌是诗人用全部生命经验酿造的美酒,我们品读的,不仅是文字,更是一个个独特而深刻的灵魂。

论世:创作背景的烛照

诗歌是时代的产儿,其创作背景如同土壤,决定了作品的形态与内涵,将作品放回其历史语境中,方能真正理解其深意。

南唐后主李煜的词,前期多写宫廷享乐与男女情爱,风格绮丽;而亡国被俘后,其词风陡变,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,国破家亡的巨大生命创伤,让他的词作超越了个人感伤,升华为对人生无常的普遍性哀叹,艺术成就因而达到巅峰。

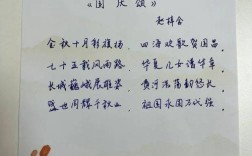

南宋诗人陆游,一生以收复中原为志,理解他“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终嘱托,必须置于宋金对峙、山河破碎的宏大历史背景下,这首诗的价值,正在于它凝聚了一个时代民族的悲愿与一个士大夫不屈的生命意志。

安史之乱,不仅是唐朝的转折点,也彻底改变了杜甫的诗风,没有这场动乱,或许就不会有“三吏”“三别”这样字字血泪的史诗,时代的苦难,玉成了诗人,让他个体的生命与民族的命运深刻地交织在一起。

致用:诗歌在生命中的使用方法

诗歌并非束之高阁的古董,它可以是一种鲜活的生活方式,一种提升生命品质的修养。

其一,作为情感的容器与出口。 当我们心有所感,却难以名状时,诗歌能提供最精准的表达。“此情可待成追忆,只是当时已惘然”道出了回忆的微妙;“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”写出了成功的喜悦,在人生的不同境遇,总有一句诗能与你共鸣,让你的情感得以安放。

其二,作为观照世界的棱镜。 诗歌能训练我们发现美、感知美的能力,经过诗歌的熏陶,我们看到杨柳,或许会想起“杨柳依依”的惜别之情;望见明月,可能会生出“千里共婵娟”的遥远祝福,诗歌为平凡的事物镀上了文化的色彩,让我们的日常观察变得丰富而富有层次。

其三,作为内在修养的砥石。 读诗、品诗的过程,是与高尚灵魂对话的过程,屈原的执着、陶渊明的淡泊、文天祥的忠贞,都会在潜移默化中塑造我们的价值观与人格,在浮躁的时代,诗歌能为我们提供一方宁静的精神栖息地,涵养心性,抵御尘嚣。

析法:诗歌艺术的创作手法

欣赏诗歌的美,还需懂其法度,中国古典诗歌尤其讲究技艺的精湛。

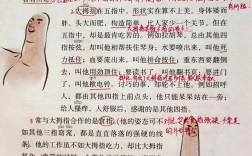

意象与意境: 意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“孤帆”、“落花”,多个意象组合,便营造出意境——一个可供读者沉浸和想象的艺术空间,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等意象的叠加,无需直言“悲凉”,而秋思的意境已全出。

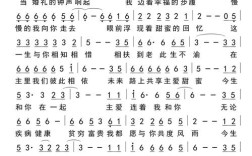

韵律与节奏: 古典诗词的平仄、对仗与押韵,构成了其音乐性,这种内在的节奏与韵律,不仅便于吟诵记忆,其本身也是一种情感的表达,急促的节奏常表现激昂,舒缓的韵律多传达忧伤。

含蓄与用典: “不著一字,尽得风流”是中国诗歌的美学追求,诗人常借助典故,以有限的字句,传递无限的情思,辛弃疾词中大量运用历史典故,既浓缩了思想,也增加了作品的厚重感与文化底蕴,需要读者调动知识储备去细细品味。

生命因诗歌而丰盈,它让我们在有限的个体生命中,体验到无数他人的悲欢,洞察历史的兴衰,感受语言的极致魅力,它不能直接给予我们面包,但能赋予我们品尝面包时的心情与意味,在这个信息爆炸的时代,愿我们都能为诗歌留一席之地,让这些穿越时空的智慧与美,成为照亮生命旅途的恒久星光。