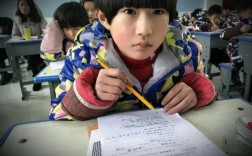

诗歌朗诵是一门艺术,它让文字在声音中苏醒,赋予古老韵律以新的生命,要真正掌握这门艺术,不仅需要理解朗诵技巧,更需深入诗歌本身的世界——它的诞生、它的创作者、它承载的情感与历史。

诗歌的源流与脉络

每首诗歌都有其独特的基因密码,藏匿于创作背景与作者生平之中,了解这些元素,如同拿到开启诗歌大门的钥匙。

中国古典诗词有着清晰的演变轨迹。《诗经》中的"关关雎鸠,在河之洲"源自民间歌谣,是先秦时期社会生活的情感记录;屈原《离骚》"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索"则寄托了诗人政治理想破灭后的忧思,到了唐代,李白《将进酒》的豪放不羁,与杜甫"安得广厦千万间"的沉郁顿挫,形成鲜明对比——这源于二人截然不同的人生境遇:一个游历名山大川,一个历经战乱漂泊。

宋代诗词更注重内心世界的刻画,苏轼《水调歌头》写于中秋之夜,寄托对弟弟苏辙的思念,人有悲欢离合"的哲思,与他屡遭贬谪仍豁达的人生态度密不可分,李清照前期词作"和羞走,倚门回首,却把青梅嗅"清新明快,后期"寻寻觅觅,冷冷清清"则充满亡国之痛、丧夫之哀,这种风格转变正是她人生际遇的真实写照。

现代诗歌同样如此,徐志摩《再别康桥》的轻柔缠绵,源自他在剑桥大学的求学经历与对英伦文化的眷恋;海子《面朝大海,春暖花开》中质朴的幸福感,与他最终的人生选择形成复杂对照,令人深思。

朗诵的艺术处理

理解了诗歌的渊源,接下来是如何通过声音将其内涵准确传达。

节奏把握是朗诵的骨架,古典诗词有严格的平仄格律,如七言律诗通常采用"二二三"或"四三"的停顿方式:"无边/落木/萧萧下,不尽/长江/滚滚来",现代诗歌虽无固定格律,但自有内在韵律,如艾青《大堰河——我的保姆》多用排比句式,形成如泣如诉的节奏感。

情感投入是朗诵的灵魂,不同题材需要不同的情感基调:朗诵《春江花月夜》应空灵悠远,语调柔和;演绎《满江红》则需慷慨激昂,声调铿锵,重要的是情感的真实与适度,过度渲染反而显得矫揉造作。

音色控制体现朗诵者的专业素养,根据诗歌意境调整声音的明暗、虚实:描绘壮阔场景时声音洪亮饱满,表达细腻情感时气息轻柔绵长,要注意吐字归音,让每个字都清晰圆润,特别是韵脚的延长处理,能增强诗歌的音乐性。

朗诵前的深度准备

优秀朗诵者从不打无准备之仗,充分的案头工作包括:

文本细读不可或缺,反复吟诵,直至理解每个意象的深意,比如戴望舒《雨巷》中"丁香"意象,既指实物,又象征愁怨,了解这一点,朗诵时自然会赋予特殊语气。

背景研究至关重要,了解诗人生平、创作年代、文学流派,能帮助把握诗歌基调,闻一多《死水》创作于1928年,理解他对当时社会现状的愤懑,才能准确传达诗中那种绝望与希望交织的复杂情感。

情境想象是连接古今的桥梁,在朗诵王维《山居秋暝》时,脑海中应浮现空山新雨后的清新景象;处理舒婷《致橡树》时,心中要确立独立平等的爱情观,这种具象化的想象,能让朗诵更具画面感。

朗诵的实践技巧

基础训练是根本,气息练习可采用"闻花香"式深吸慢呼,延长单次呼吸时间;发音练习从绕口令开始,提升口齿清晰度;音域拓展通过音阶练习,增加声音表现力。

风格定位需要自知之明,每个人的音色特质不同:清亮嗓音适合"两个黄鹂鸣翠柳"的明快诗篇,低沉声线更擅演绎"前不见古人"的苍茫意境,找到与自身条件契合的诗歌类型,往往事半功倍。

现场表达要兼顾多方面,站位姿势应稳定挺拔,手势动作需自然适度,眼神交流要真诚动人,服装选择也需考虑——朗诵古诗词着传统服饰能营造氛围,演绎现代诗则日常服装更显亲切。

朗诵的当代价值

在快节奏的现代社会,诗歌朗诵具有独特意义,它让我们在声音与文字的融合中,重新发现母语的美感与力量,通过朗诵岳飞的《满江红》,我们感受爱国情怀的炽热;通过吟诵徐志摩的《偶然》,我们体会人生际遇的微妙。

每一次认真的诗歌朗诵,都是一次与诗人的深度对话,一次对文化传统的温情致敬,它不需要华丽的技巧炫耀,而要真诚的情感投入;不追求完美的音色,而重视恰如其分的表达。

诗歌朗诵最终是个人修养的体现,它培养我们对语言的敏感,提升审美能力,丰富精神世界,当一首诗从纸面走入心中,再从心中流向声音,这个过程本身,就是最美的艺术创造。

站在朗诵者的角度,我认为真正打动人心的朗诵,是理解与技巧的完美结合,是诗人、朗诵者、听众三者之间的情感共鸣,它让千年前的月光重新照亮今人的心灵,让不同时空的情感在声音中相遇,这或许就是诗歌朗诵永恒的魅力所在。