现代诗歌以其独特的艺术魅力,在文学领域占据重要地位,它不再拘泥于传统格律的严格限制,而是通过自由的形式和凝练的语言,构建出丰富深邃的意境空间,意境,作为诗歌的灵魂,是诗人主观情意与客观物象相互交融所形成的艺术境界,能够引发读者的无限遐想与情感共鸣。

要深入理解现代诗歌的意境,可以从几个层面入手。

追溯源头:从古典到现代的意境传承

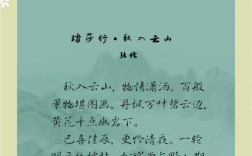

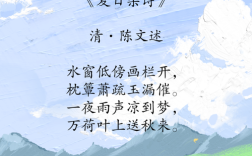

现代诗歌的根系,深植于中国古典诗词的沃土之中,古典诗歌历来重视意境的营造,如王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,以简净的笔触勾勒出雄浑苍凉的边塞图景;马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,则将多种意象并置,渲染出天涯游子的断肠之思,这种“情景交融”、“虚实相生”的美学追求,深刻影响了后世诗人。

进入二十世纪,在西方象征主义、意象派等思潮的冲击下,中国现代诗歌开始勃兴,以徐志摩、闻一多、戴望舒为代表的新月派与象征派诗人,一方面汲取古典营养,另一方面大胆借鉴西方技巧,致力于在现代汉语的框架下创造新的诗意,例如戴望舒的《雨巷》,诗中“悠长又寂寥的雨巷”、“丁香一样结着愁怨的姑娘”,已不再是单纯的写景或写人,而是融合了诗人迷惘、期盼又惆怅的复杂心绪,营造出一个朦胧、凄美又动人的意境。

解读作者:情感与哲思的投射

诗歌是诗人内心世界的外化,作者的个人经历、情感状态、哲学观念乃至所处时代的社会氛围,都会直接投射于其作品,成为意境构成的内在驱动力。

海子的《面朝大海,春暖花开》便是一个典型例证,诗中描绘了“喂马、劈柴”、“关心粮食和蔬菜”等一系列质朴温暖的意象,并反复祝福陌生人“有一个灿烂的前程”,这首诗的意境表面明亮、欢欣,充满了对世俗幸福的向往,结合海子其人的精神困境与最终选择,读者能在这片“春暖花开”之下,感受到一种深刻的孤独、决绝以及与世俗幸福的疏离感,这种复杂情感的张力,极大地丰富了诗歌的意境层次,使其超越了简单的田园赞歌,成为一首交织着希望与绝望的复杂交响曲。

同样,顾城的《一代人》仅有两句:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”简短有力的语言,塑造了一个在特定历史时期(“黑夜”)中挣扎、探索(“寻找光明”)的集体形象,这里的“黑夜”、“黑色的眼睛”、“光明”都已超越其物理属性,成为承载着历史记忆与一代人精神追求的象征性意象,构建出一个凝练而极具爆发力的悲壮意境。

剖析手法:意境的构建技艺

现代诗歌意境的生成,并非凭空而来,它依赖于诗人精湛的艺术手法。

-

意象的精心选择与组合:意象是构成意境的基本元件,诗人从万千物象中挑选出最能传达自身情感的元素,并通过独特的组合方式,使其产生新的意蕴,例如北岛的《回答》开篇:“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。”这里,“通行证”与“墓志铭”这两个日常意象被赋予了全新的象征意义,形成尖锐的对比,瞬间奠定了诗歌冷峻、批判的基调,营造出一种荒诞而沉痛的意境。

-

象征与暗示的运用:象征是通过特定的具体形象,来表现某种抽象概念或思想感情,它避免了直白说教,使意境更为含蓄、深远,如艾青的《礁石》,通篇描绘海浪无休止扑打却巍然屹立的礁石形象,这“礁石”已不仅是自然之物,它象征着坚韧不拔的民族精神,或是一切在磨难中顽强生存的生命,这种象征手法的运用,使诗歌意境获得了哲理性的升华。

-

语言的陌生化处理:现代诗歌常常打破常规的语法和逻辑,通过词性的活用、语序的颠倒、超常的搭配等方式,使语言产生新奇感,从而刷新读者的感知,强化意境效果,夏也荷过了,秋也蝉过了”(洛夫),将名词动用,在不合常规中传递出时光流转的生动韵味。

-

节奏与空间的营造:现代诗歌虽不严格要求押韵和对仗,但依然讲究内在的节奏感与韵律,诗句的长短、分行、停顿,都参与着情感的抒发和意境的构建,大量的留白则给予读者充分的想象空间,邀请其参与完成意境的最终创造,所谓“言有尽而意无穷”。

沉浸与对话:如何欣赏现代诗歌的意境

对于访客而言,欣赏现代诗歌的意境,并非一定要进行繁琐的学术分析,它更像是一次心灵的沉浸与对话。

反复诵读,通过声音的节奏,直观地感受诗歌的情绪基调。捕捉核心意象,找出诗中反复出现或给你留下深刻印象的形象,思考它们可能承载的情感或象征意义。调动个人经验,将诗中的情境与自身的生命体验相联系,真正的共鸣往往产生于此,不必强求瞬间理解所有内涵,允许自己保留一些模糊和多义性的感受,意境之美有时正在于此。

现代诗歌的意境,是一座桥梁,连接着诗人的内心宇宙与读者的感知世界,它或许没有直白的答案,却提供了丰富的可能,在快节奏的现代社会,静心品味一首诗,进入它所营造的独特意境,无疑是对精神世界的一次滋养和拓展,每一次阅读,都是一次独特的发现,是在语言构筑的迷宫中,寻找属于自己的出口和光亮。