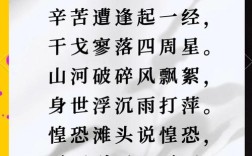

弗里德里希·尼采的文字像一柄淬火的匕首,划开现代思想的重重帷幕,当人们引用“与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙”时,往往忽略了这位哲学家在都灵街头抱住受虐马匹痛哭之前,已完成对西方文明最彻底的解剖,这些被冠以“可怕”之名的格言,实则是他留给世人的思想手术刀。

深渊的回望:一句名言的诞生与误解

“当你凝视深渊时,深渊也在凝视着你”——这句来自《善恶的彼岸》的箴言,已成为尼采哲学中被引用最多也最常被误读的句子之一,1886年,尼采在精神崩溃前三年的这部作品中,构建了关于人性、道德与权力的完整哲学体系。

这句话出现在探讨自由精神与道德枷锁的章节中,当时的欧洲正处于基督教价值观瓦解的前夜,尼采预见了传统道德崩塌后人类将面临的精神真空,他并非在渲染恐怖,而是在描述一种认知规律:对黑暗的过度关注会改变观察者本身。

理解这句话需要回到德语原文的语境。“深渊”(Abgrund)在尼采哲学中特指价值虚无的状态,而“凝视”则是彻底的探究与思考,整句话揭示了一个心理学现实:研究邪恶者需警惕被研究对象同化,这与尼采一贯主张的“保持距离的姿态”一脉相承——哲学家应当如高山般屹立,而非沉溺于时代的泥沼。

锤子哲学:尼采的创作意图与方法

尼采的写作生涯可划分为三个鲜明阶段:早期受叔本华影响的悲剧哲学,中期以《人性的,太人性的》为代表的格言时期,以及后期构建权力意志的体系化阶段,他选择格言体绝非偶然,这种形式契合了他对体系化哲学的反对。

“我的野心是用十句话说出别人用一本书表达的内容——别人用一本书没说出的内容”,尼采在《偶像的黄昏》中如此定义自己的写作理念,他的格言像哲学炸药,旨在炸毁读者固有的思维定式,这种故意留白的手法,迫使读者参与意义建构,在思考中完成自我启蒙。

以“上帝已死”为例,这句话不是欢呼而是预警,尼采在《快乐的科学》中借疯人之口说出这个判断时,真正探讨的是价值基础崩塌后的文明困境,他通过这种震撼性宣告,迫使读者直面虚无主义的挑战。

思想体操:格言的使用艺术

尼采格言的力量在于其多义性,这也决定了使用时的微妙边界。

理解语境是第一步。“白昼之灯”的隐喻在《查拉图斯特拉如是说》中象征虚假的启蒙,若脱离原境用作励志标语,便完全背离了尼采批判盲从的本意。

辩证吸收是关键,尼采思想如烈酒,需谨慎品尝,他在《反基督》中对同情心的批判,应结合其超越弱者道德的哲学计划来理解,而非简单作为反人道主义的证言。

现代传播中,这些格言常被剥离哲学脉络,沦为社交媒体的标签,真正的尼采读者应当回到原文,在完整的著作中把握思想脉络,成为你自己”这一呼吁,在《作为教育家的叔本华》中与天才文化相连,远非当代个人主义的浅薄诠释。

永恒回归:尼采格言的现代启示

站在当代视角重读尼采,会发现他的“可怕”正在于其惊人的预见性,关于末人社会的描述在消费主义时代成为现实,对群体道德的批判为理解网络暴力提供了哲学工具,而权力意志理论则启发了后世对生命潜能的探索。

这些格言之所以持续震撼人心,在于它们不是答案而是问题,尼采迫使每个人面对存在的根本选择:在价值多元的现代荒原上,是接受平庸的舒适,还是勇于创造属于自己的意义?这种思考本身,就是对抗精神虚无的最有力武器。

真正理解尼采的人明白,他最“可怕”的名言或许不是那些被广泛传诵的句子,而是他对现代人灵魂状态的精准诊断:“现代人对待精神事物时,先是笨手笨脚,继而草草了事,最后就干脆不干了。”在这个意义上,认真对待他的每一句格言,本身就是一种哲学实践。