诗歌,如同一条奔流不息的长河,从远古的幽谷中发源,蜿蜒曲折地穿越了人类文明的沃野,它最初的涟漪,并非刻意雕琢的艺术品,而是先民们心灵深处最质朴的回响。

远古的回响:劳作与祭祀中的萌芽

在文字尚未诞生的蒙昧时代,诗歌的雏形便已在人类的集体活动中悄然孕育,它并非诞生于书斋,而是源自广袤天地间的生产劳动与原始宗教仪式。

《淮南子·道应训》中记载的“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也”,生动地描绘了先民们集体劳作时的场景,那协调步伐、统一力量的呼喊,虽简单重复,却具备了诗歌最原始的节奏与韵律,这是诗歌与生俱来的实用性——它源于协作,用于协调,是力量与节奏的结合。

面对浩瀚自然与未知命运,先民们心中充满了敬畏与祈愿,他们向天地鬼神吟唱,用特定的语调、韵律和歌词,试图与超自然力量沟通,这些祭祀活动中的祝祷词、咒语,虽然大多已湮没在历史长河中,但其追求语言魔力与仪式感的精神内核,却深深植根于诗歌的基因里,相传为伊耆氏时代的《蜡辞》:“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。”这便是一首典型的祷祝之辞,命令自然力量各归其位,以祈求农业丰收,充满了原始而强大的语言力量。

《诗经》与《楚辞》:南北双星,照亮源头

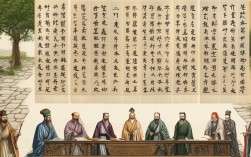

当历史行进到周代,中国诗歌迎来了第一个高峰,也是我们所能见到的最早的成熟诗歌总集——《诗经》,它收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌三百零五篇,以其高度的现实主义精神,奠定了中国文学的辉煌起点。

《诗经》分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是来自十五个地区的民间歌谣,真切地反映了当时的社会风貌与民众情感,如《豳风·七月》细致描绘了农夫一年四季的劳作生活,《卫风·氓》则讲述了一段动人的婚姻悲剧。“雅”多为贵族宴饮或朝会时的乐歌,体现了周代礼乐文化的精髓。“颂”则是祭祀时赞美祖先与神灵的颂歌,庄重而肃穆。

在艺术手法上,《诗经》普遍采用“赋、比、兴”,赋是直陈其事,比是借物喻理,兴是触景生情,这种形象化的表达,极大地丰富了诗歌的表现力,成为后世诗人不断学习与借鉴的宝库。

几乎在同一时期,南方楚地,以屈原为代表的《楚辞》异军突起,与《诗经》的现实主义交相辉映,开创了中国诗歌的浪漫主义传统。

屈原的《离骚》、《九歌》、《天问》等伟大作品,想象瑰丽奇崛,情感奔放炽烈,大量运用楚地方言与神话传说,营造出一个光怪陆离、恢弘谲怪的艺术世界。《楚辞》打破了《诗经》以四言为主的句式,创造了更加灵活自由的杂言体,极大地拓展了诗歌的容量与表现力,特别是“香草美人”的象征系统,将政治寄托与个人情感融入缥缈的意象之中,为后世诗歌的含蓄蕴藉之美提供了典范。

时代的烙印:诗人与创作背景

任何伟大的诗篇,都无法脱离其时代与创作者的生命轨迹,知人论世,是深入理解诗歌的不二法门。

建安诗人于乱世中抒写建功立业的豪情与人生短暂的悲怆;陶渊明在归隐后吟唱出田园的宁静与躬耕的甘苦;李白以其盛唐的自信与不羁,挥洒出“天生我材必有用”的磅礴气势;杜甫则用诗笔深刻记录了安史之乱前后大唐由盛转衰的苦难现实,其诗被誉为“诗史”。

诗人的个人经历,同样是解读其作品的关键密码,李商隐诗歌中那些朦胧悱恻、幽深绵邈的无题诗,往往与其坎坷的政治遭遇和隐秘的情感经历息息相关,理解了柳宗元参与“永贞革新”失败后被贬谪的孤愤心境,才能更深切地体会《江雪》中“独钓寒江雪”所蕴含的绝世独立与不屈精神。

意境的营造:诗歌的核心手法

中国古典诗歌艺术的最高追求,在于“意境”的营造,它并非简单的场景描写加情感抒发,而是要求情与景、意与境水乳交融,形成一个能引发读者无限遐想的艺术空间。

王维的“明月松间照,清泉石上流”,画面本身静谧清新,同时渗透着诗人超然物外的禅意,马致远的《天净沙·秋思》,通过一系列意象的密集排列,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,瞬间将游子漂泊天涯的孤寂愁绪渲染得淋漓尽致,这种“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”的效果,正是意境追求的极致。

为了实现意境,诗人需要调动各种艺术手段,除了前述的赋比兴,还包括夸张(李白的“飞流直下三千尺”)、拟人(杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”)、用典(辛弃疾词中大量的历史典故)等,语言的精炼与跳跃性,也是古典诗歌的一大特色,它要求读者调动自身的想象与联想,去填补诗句之间的空白,共同完成艺术的再创造。

诗歌的当代价值:跨越时空的共鸣

时至今日,古典诗歌并未因其古老而失去光泽,它早已融入我们的文化血脉,成为民族审美与情感表达的基石。

它教会我们如何凝练而精准地表达复杂微妙的内心,当我们领略壮丽山河,或许会想起杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”;当思念远方的亲友,或许会吟诵苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”;当面临困境需要砥砺前行时,屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”便会给予我们力量。

学习诗歌,不仅仅是背诵名篇佳句,更是一场与古人的深度对话,通过文字,我们触摸他们的喜怒哀乐,感受他们的时代风云,从而更深刻地理解我们自身所处的文化坐标,诗歌的源头,既是那一声声“邪许”的号子,也是每一次心灵与世界的真实碰撞,它从未远离,始终在每一个被美打动、被真情触动的瞬间,鲜活地流淌。