在中国传统文化中,为他人着想不仅是美德,更是处世哲学的重要基石,古人通过精炼的语言,将这种智慧凝结为流传千年的名言警句,这些句子既是道德准则,也是行为指南,至今仍具有深刻的教育意义。

“己所不欲,勿施于人”——《论语·卫灵公》

这句广为人知的名言出自孔子与弟子子贡的对话,春秋时期,社会秩序动荡,孔子致力于恢复周礼,倡导仁爱思想,当子贡请教“有一言而可以终身行之者乎”时,孔子以此八字作答。

这句话诞生于礼崩乐坏的时代背景,体现了孔子“仁”的核心思想,在诸侯争霸、战乱频仍的环境中,孔子提出将心比心的处世原则,主张用推己及人的方式建立和谐的人际关系。

实际运用中,这句话可以指导我们处理日常矛盾,比如在团队协作中,自己不愿接受的任务不要强加给同事;在家庭关系中,自己讨厌的批评方式也不要用于家人,这种思维方式能有效化解冲突,促进相互理解。

从表达手法看,孔子采用否定式表述,比正面说教更具警示效果,八个字构成完整的逻辑闭环,既简洁明了,又蕴含深刻的伦理思考。

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”——《孟子·梁惠王上》

孟子在与齐宣王讨论王道政治时提出这一主张,战国时期,各国君主追求富国强兵,孟子却强调仁政的重要性,他认为真正的王者应该把对自己亲人的关爱推及到天下人。

这句话的创作背景是孟子周游列国推行仁政学说,面对梁惠王“何以利吾国”的提问,孟子跳出功利思维,提出这套基于人性本善的道德实践路径。

在现代社会,这句话指导我们构建社区关怀体系,比如在社区活动中,关心邻居老人的生活需求;在公共场合,照顾陌生儿童的安全,这种推己及人的关爱能有效增强社会凝聚力。

孟子采用排比修辞,通过“老”与“幼”的对应,形成韵律美感,两个“及”字巧妙连接了家庭伦理与社会伦理,构建出完整的道德扩展体系。

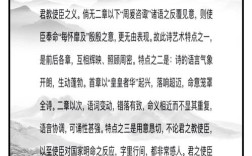

“君子成人之美,不成人之恶”——《论语·颜渊》

孔子在教导弟子修身之道时提出这一观点,春秋时期,“君子”原指贵族阶层,孔子将其重新定义为道德典范,这句话确立了君子在人际交往中的基本立场。

当时社会道德标准混乱,许多人混淆善恶界限,孔子通过明确“成美”与“不成恶”的界限,为士人确立了清晰的行为准则。

在当代职场中,这句话启示我们要乐于助人成功,但绝不协助错误行为,比如帮助同事完成项目是“成人之美”,而对违规操作保持沉默则是“成人之恶”,这种立场既需要智慧分辨,更需要勇气坚持。

孔子运用对比手法,通过“美”与“恶”的鲜明对照,强化了道德选择的不可妥协性。“成”这个动词的重复使用,突出了主体能动性在道德实践中的重要性。

“穷则独善其身,达则兼济天下”——《孟子·尽心上》

孟子在阐述士人立身处世原则时提出这个观点,战国时期知识分子仕途起伏不定,孟子为此设计了进退有据的人生方案,这句话体现了儒家灵活务实的处世智慧。

当时游士阶层命运多舛,孟子既要维护道德理想,又要面对现实困境,这句话为知识分子提供了在不同境遇中都保持人格完整的实践路径。

在现代社会,这句话指导我们平衡个人修养与社会责任,事业发展顺利时,尽力帮助他人;身处困境时,先完善自我,这种弹性智慧有助于应对人生起伏,保持心理平衡。

孟子采用对偶句式,通过“穷”与“达”的处境对比,“独善”与“兼济”的行为呼应,构建了完整的人生哲学体系,短短十二个字,却蕴含了深刻的辩证思维。

“礼之用,和为贵”——《论语·学而》

孔子的弟子有子在论述礼的价值时提出这个观点,周代礼制原本繁琐,有子却提炼出“和”这个核心功能,这句话揭示了礼仪制度的内在精神。

春秋时期礼崩乐坏,但礼仪形式往往徒具空壳,有子透过现象看本质,指出礼的真正价值在于促进社会和谐,而非拘泥于表面形式。

在现代人际交往中,这句话提醒我们礼仪的本质是尊重他人,无论是商务礼仪还是日常礼节,最终目的都是营造和谐的交往氛围,掌握这个原则,就能避免形式主义的误区。

有子采用“体用”思维模式,以“和”为用,点明了礼的实践价值,这种直指核心的表达方式,体现了儒家思想的实用理性特征。

这些古代名言之所以流传千年,在于它们直指人性共通处,当我们诵读“己所不欲,勿施于人”时,实际上是在进行一场跨越时空的道德对话,这些句子不仅是文字组合,更是古人生活智慧的结晶,在信息爆炸的今天,这些经过时间淬炼的智慧话语,反而显得格外珍贵,它们像文化基因,塑造着我们的思维方式,指导着我们的日常行为,真正理解这些名言,不在于背诵词句,而在于将其精神内化为生活态度,在具体情境中践行这种为他着想的思维方式。