在人类思想的长河中,名言警句如同被岁月打磨的钻石,以其璀璨的光芒照亮我们前行的道路,它们往往从一个独特而精妙的“角度”切入,将复杂的哲理凝练成一句简短有力的话语,掌握这些名言,不仅仅是背诵,更是一门关于理解、溯源与应用的学问。

溯其源:理解名言的生命根基

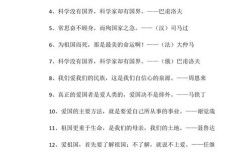

一句名言之所以能穿越时空,历久弥新,根本在于其深厚的“出处”、“作者”与“创作背景”,这三者构成了名言的生命根基,脱离了它们,名言便成了无源之水、无本之木。

-

作者与时代: 每一位作者都是其时代的产物,了解作者的生平、核心思想以及他所处的历史环境,是解读其名言的关键,理解孔子“己所不欲,勿施于人”的深刻,必须回到春秋战国礼崩乐坏的社会背景,体会他试图以“仁”与“礼”重建社会秩序的迫切,这句话是他整个儒家思想体系在人际伦理角度的具体投射,同样,鲁迅先生那句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,若不了解他身处民国那个黑暗与希望交织的年代,不了解他作为文学战士对旧社会毫不妥协、对青年一代深切关怀的立场,便无法体会其中爱憎分明的巨大情感张力。

-

语境与意图: 许多名言是从长篇论述中摘取的精髓,回归原文语境,探寻作者的原始意图至关重要,我们熟知的“天将降大任于斯人也,必先苦其心志……”,出自《孟子·告子下》,孟子的本意是论证身处逆境对于成就“大任”的必要性,这是一种从个体磨练角度阐述的成才观,如果脱离了这个论证过程,单纯将其视为对一切苦难的安慰,便可能削弱其原有的激励力量,探寻源头,能让我们从更精准的角度把握名言的真意。

析其法:品味名言的艺术匠心

名言警句之所以能直击人心,除了思想的深度,还在于其精湛的“使用手法”,即修辞与角度的艺术。

-

比喻与象征: 这是最常用的手法之一,通过具象的事物表达抽象的道理,庄子在《逍遥游》中讲述“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”,便是从一个生命局限性的角度,用朝生暮死的菌类和夏生秋死的蝉来象征见识短浅者,无法理解更广阔时空的智慧,这种手法化无形为有形,使道理生动可感。

-

对比与对偶: 通过强烈的反差或工整的句式,形成视觉和思维上的冲击,强化观点,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,将权贵之家的奢靡与贫苦百姓的惨状并置,从社会不公的批判角度,产生了震撼人心的力量,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,则从个人生死与历史评价的角度形成对比,凸显了气节重于生命的价值观。

-

逆向思维与角度创新: 许多名言的价值在于它提供了一个反常规的思考角度,当大多数人追求“锦上添花”时,清代郑板桥却提出“难得糊涂”,这是从处世哲学的角度,倡导一种超越精明算计的大智慧,当人们困于现状时,陆游一句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,则从人生境遇转换的角度,给予了绝处逢生的希望,这种角度的转换,往往能打破思维定式,开辟新的认知天地。

善其用:让名言焕发现代价值

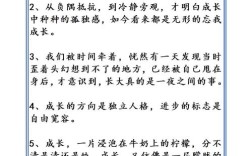

积累和理解名言的最终目的,在于应用,如何让古老的智慧在今天的沟通、写作与思考中焕发新的活力,需要讲究“使用方法”。

-

精准化用,而非生硬堆砌: 引用名言贵在“恰如其分”,在论述坚韧不拔的精神时,引用荀子“锲而不舍,金石可镂”;在探讨学习重要性时,引用《礼记》“玉不琢,不成器”,要让名言服务于你的核心观点,成为论证的有机组成部分,而不是为了显示学识而进行的华丽辞藻堆砌,选择的角度必须与文章主题紧密契合。

-

深入阐释,建立连接: 高明的引用,往往伴随着精炼的阐释,引出名言后,需要用你自己的语言,将其内涵与当前讨论的问题联系起来,在谈到团队合作时,可以引用《周易》的“二人同心,其利断金”,接着阐释道:“这句古语从合力制胜的角度提醒我们,目标一致的协作所能产生的力量,远非个体能力的简单相加。” 这样就完成了古典智慧与现代场景的嫁接。

-

批判性继承,发展性看待: 并非所有流传下来的名言都绝对正确或适用于一切场景,时代在变,我们的认知也在深化,对于某些带有历史局限性的观点,我们应秉持批判性继承的态度,一些反映旧有伦理秩序的名言,在今天就需要我们从现代平等与人权的角度进行重新审视,学习名言,是学习一种思考方式,而不是奉行教条。

归根结底,学习关于角度的名言,是一场与古今中外伟大心灵的对话,它训练我们跳出固有的思维框架,学会从历史的角度看兴衰,从哲学的角度思人生,从艺术的角度品美丑,当我们能够娴熟地溯源以明其理,析法以感其美,善用以增其效时,这些浓缩的智慧便真正内化为我们自身思想的一部分,让我们在纷繁复杂的世界中,多一份从容,多一份深邃,也多一份指引方向的光亮。