佛教经典中蕴含着跨越时空的智慧结晶,许多广为流传的佛学名言不仅启迪心灵,更成为指导生活的明灯,理解这些名言的源流与深意,掌握其运用方法,能让智慧更好地融入日常实践。

佛学名言的源流考究

佛经中的核心语句大多源自佛陀在世时的教导,后被弟子们结集成文,公元前5世纪,古印度社会正处于思想激荡时期,佛陀在菩提树下证悟后,开始传播缘起、无我、四谛等教法,这些开示最初以巴利文和梵文口耳相传,直到公元前1世纪才被记录成文字。

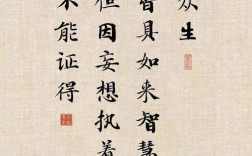

《金刚经》中“应无所住而生其心”这句名言,出自梁朝时期鸠摩罗什的译本,该经属于般若系经典,主要阐述“性空幻有”的哲理,当时印度佛教正从部派佛教向大乘佛教过渡,此语正是对执着“我相、人相、众生相、寿者相”的直接对治。

“色即是空,空即是色”来自《心经》,玄奘大师在唐朝翻译的这个版本最为流行,这句话浓缩了般若思想的精华,指出现象与本质的辩证关系,玄奘西行求法十七年,带回并翻译了大量经典,这句名言因此在中土广为流传。

“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教”出自《法句经》,这部经典收录了佛陀随缘说法的偈颂,被称为“佛教哲理诗”,这些诗句平实易懂,却蕴含着深刻的修行指导。

名言背后的时空印记

每句佛学名言都承载着特定的历史背景与教化意图,佛陀说法讲究“应病与药”,根据不同根基的众生施设不同教法。

“一切有为法,如梦幻泡影”出自《金刚经》,产生于印度农耕文明成熟期,人们容易对事物产生坚固执着,佛陀用梦、幻、泡、影等比喻,揭示万物刹那生灭、虚妄不实的本质,这种直观的比喻让当时以农业为主的信众更易理解无常之理。

“烦恼即菩提”这句名言源自《维摩诘经》,反映了大乘佛教不二法门的特色,该经形成于公元1-2世纪,印度社会阶层分化明显,此语打破了世俗与神圣的绝对界限,指出觉悟就在烦恼中实现,为在家修行者提供了理论依据。

“放下屠刀,立地成佛”最早见于《涅槃经》,虽非佛陀亲说,但体现了佛教的慈悲与顿悟思想,这句在中国广泛传播的名言,与汉地注重即时觉悟的文化特质相契合,成为最具影响力的佛教格言之一。

佛学智慧的实践艺术

正确理解佛学名言需要掌握三个要点:语境还原、义理贯通、当代转化。

语境还原要求回到经典原文,了解说话对象和场景,佛陀对智慧第一的舍利弗说“色即是空”,与对初学佛者说“诸恶莫作”,深浅明显不同,若脱离语境随意引用,容易误解原意。

义理贯通指理解名言在整个佛教体系中的位置。“应无所住”属于般若智慧,“诸恶莫作”属于人天乘基础,二者有次第关系,将不同层次的教法混为一谈,会导致修学混乱。

当代转化是将古老智慧与现代生活结合,活在当下”这个流行语,其精神源于禅宗“饥来吃饭困来眠”的平常心,但需要赋予符合现代人心理的理解方式。

运用法门的善巧方便

佛学名言的运用讲究契机与适度,在个人修养方面,可将“一切唯心造”用于观照心念,明白境由心转的道理;用“因缘果报”提醒自己谨言慎行。

在教育引导中,对浮躁者讲“静能生慧”,对执着者讲“放下自在”,对悲观者讲“心生则种种法生”,这种应机施教源自佛陀“观机逗教”的智慧。

现代社会信息过载,佛学名言的运用更需善巧,把“色即是空”简单理解为消极厌世是常见误区,实际上这句话旨在破除对现象世界的固定执着,从而更积极地创造善缘。

在文化交流场合,引用“一花一世界”展现佛教的宇宙观,用“同体大悲”传递佛教的慈悲精神,这些都能成为有效的沟通桥梁。

融入生活的智慧结晶

将佛学名言转化为生活智慧,需要理解其精神实质而非表面文字。“随缘不变”指导我们在变化中保持初心;“明心见性”提醒返观自性的重要性;“慈悲喜舍”提供了处理人际关系的准则。

这些名言如同指月之手,重点不在手指本身,而在它所指的方向,真正理解佛说名言,是让这些智慧融入心行,在待人接物中自然流露,而非仅仅停留在知识层面的积累。

佛学智慧历经两千五百余年传承,其名言警句已成为人类共同的精神财富,通过正确理解、善巧运用,这些古老的智慧依然能在现代生活中焕发光彩,为迷茫的心灵指引方向,为浮躁的社会带来清凉,在这个信息爆炸的时代,佛学的简练箴言反而具有直指人心的力量,这正是其永恒价值的体现。