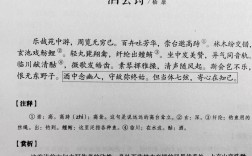

在中华文明的灿烂星河中,诗歌是最为璀璨夺目的瑰宝之一,若论其体量之巨、收录之丰,莫过于被后世学者誉为“古代诗歌百科全书”的《全唐诗》,它并非由一位诗人在一时一地创作而成,而是一座由无数唐代诗人共同筑就,并由清代学者精心汇编的文学丰碑。

一座王朝的集体记忆与清代的文化工程

《全唐诗》的诞生,本身就关联着两个强大的王朝,诗歌在唐代迎来了它的黄金时代,上至帝王将相,下至贩夫走卒,吟诗作赋蔚然成风,这股空前的创作热情,留下了浩如烟海的诗歌作品,历经战乱与时光的流逝,许多诗作散佚不全。

直到清朝康熙年间,国力鼎盛,文化事业得到大力推动,在康熙皇帝的直接支持下,由曹寅(曹雪芹的祖父)担任校阅刊刻官,彭定求、沈三曾等十位翰林院编修共同担纲,启动了一项宏大的文化工程,编纂者们以明代胡震亨的《唐音统签》和清初季振宜的《唐诗》为底本,旁搜博采,进行了细致的校勘、补遗和编辑工作,在短短一年多的时间内,这部巨著于康熙四十五年(1706年)编成,它并非原创,却是一次空前规模的整理与总结,将存世的唐代诗歌尽可能网罗其中,为后人保存了一份极其珍贵的文化遗产。

辉煌殿堂的缔造者们

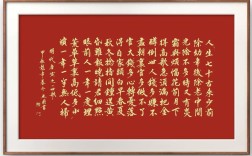

推开《全唐诗》这座殿堂的大门,我们遇见的是一个个鲜活而伟大的灵魂,全书收录了超过四万八千九百余首诗作,涉及诗人二千八百七十余人。

我们能看到“诗仙”李白的身影,他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,其《将进酒》中的豪迈与《静夜思》的隽永,构成了唐人精神气度的两极。“诗圣”杜甫则以其沉郁顿挫的笔触,记录了“安史之乱”前后唐代社会的巨大变迁,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”成为不朽的史诗篇章。

这里有“诗佛”王维“诗中有画,画中有诗”的空灵禅意,也有白居易《长恨歌》的缠绵悱恻与《琵琶行》的身世感喟,李商隐的无题诗构筑了朦胧深婉的意境世界,杜牧的咏史怀古则充满了深邃的历史洞察力,从初唐“四杰”的开拓,到盛唐山水田园、边塞诗的并峙,再到中唐新乐府运动的现实主义关怀,以及晚唐的忧患之音,《全唐诗》几乎囊括了唐代所有重要诗人及其代表性作品,共同奏响了三百年大唐的华美乐章。

深入文本的路径:鉴赏与研习的方法

对于现代读者而言,如何有效地走近并利用这部巨著,是一门值得探讨的学问。

可以从代表性诗人与经典篇目入手,不必一开始就试图通读全编,那样容易迷失在浩瀚的篇章里,建议从李、杜、白、王等最负盛名的诗人及其流传最广的名篇开始阅读,通过李白的《早发白帝城》,感受其流丽奔放与对壮丽河山的赞美;通过杜甫的《春望》,体会其忧国忧民、沉痛深刻的家国情怀,在熟悉了这些标杆性作品后,再逐步拓展阅读范围,探索其他风格独特的诗人。

注重知人论世,了解创作背景,诗歌是时代的产物,也是诗人个人经历的投射,在阅读一首诗时,若能了解诗人所处的历史阶段、个人遭遇以及当时的社会风貌,对诗作的理解将更为深刻,了解了柳宗元参与“永贞革新”失败后被贬谪的经历,再读他的《江雪》,便能更深切地感受到那种超越孤寂的、不屈的孤高心境。

品味诗歌的艺术手法与意象营造,唐诗之所以美,在于其精湛的艺术技巧,无论是格律的严谨、对仗的工整,还是比兴的运用、意象的选取,都达到了极高的艺术水准,可以细心品味诗人如何通过“月”、“松”、“竹”、“梅”、“鸿雁”、“落日”等意象,来寄托情感、营造意境,王昌龄《出塞》中“秦时明月汉时关”一句,时空交错,意境宏阔,立刻将边塞的苍凉与历史的厚重感呈现出来。

利用现代工具进行主题式阅读。《全唐诗》数字化版本和各类检索工具的出现,为研究者和爱好者提供了极大便利,可以根据个人兴趣,按主题(如“山水”、“边塞”、“送别”、“咏史”)、按季节、按地名等进行检索阅读,从而系统性地了解唐代诗人对某一题材的书写,形成立体的认知。

历久弥新的文化价值

《全唐诗》的价值,早已超越了文学本身,它是一部用韵律写就的唐朝史,是社会生活、民间风俗、思想情感和审美趣味的全景记录,我们从中不仅能读到“春风得意马蹄疾”的喜悦,也能感受到“战士军前半死生”的惨烈;既能向往“漠漠水田飞白鹭”的田园宁静,也能体察“四海无闲田,农夫犹饿死”的社会矛盾。

这部诗歌总集,为后世的文学、艺术、历史研究提供了取之不尽的素材,也成为滋养中华民族精神的重要源泉,它的存在,让我们确信,那个气象万千的大唐,从未真正远去,它就活在每一首被后人传诵的诗句里,沉浸于《全唐诗》的海洋,便是在与一个伟大时代的灵魂进行最深沉的对话。