知礼明理,是中华民族数千年文明积淀的智慧结晶,也是个人立身处世的根本准则,历代先贤将这种智慧凝练成简洁而深刻的语言,穿越时空,至今依然闪耀着思想的光芒,这些名言警句不仅是文化瑰宝,更是指导我们言行举止的明镜。

名言警句的文化渊源与思想内涵

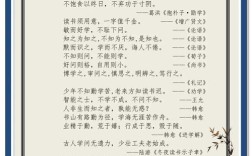

中国古代名言警句的诞生,往往与特定的历史环境和社会思潮紧密相连,春秋战国时期,百家争鸣,思想家们针对礼崩乐坏的社会现实,提出了各种治国安邦、修身养性的主张,孔子在《论语》中提出“不学礼,无以立”,直接点明了礼教对于个人社会立足的根本性意义,这句话产生于周室衰微、诸侯争霸的年代,孔子希望通过恢复周礼来重建社会秩序,强调礼不仅是外在规范,更是内在修养的体现。

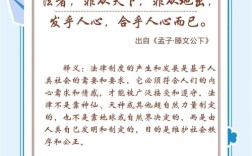

孟子进一步将礼与人的本性联系起来,提出“辞让之心,礼之端也”,在《孟子·公孙丑上》中,他将辞让之心视为人与生俱来的“四端”之一,认为礼起源于人内心天然的谦让情感,这种将外在规范内化为道德本性的思想,极大地丰富了礼的哲学基础,使得知礼不再只是社会要求,而成为人性自觉的需要。

荀子则从另一角度阐述礼的价值,他在《荀子·修身篇》中说“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁”,作为性恶论者,荀子认为礼是矫正人性、维持社会秩序的必要手段,这种思想反映了战国末期社会对统一规范和强有力秩序的迫切需求。

汉代独尊儒术后,礼教思想进一步系统化、制度化,董仲舒在《春秋繁露》中提出“礼者,继天地、体阴阳,而慎主客、序尊卑、贵贱、大小之位,而差外内、远近、新故之级者也”,将礼与宇宙秩序相联系,为封建等级制度提供了哲学依据。

这些不同时期、不同思想流派的名言,共同构成了中华礼仪文化的丰富谱系,体现了古人对社会秩序、人伦关系的深刻思考。

名言警句的现代解读与运用方法

理解名言警句,不能仅仅停留在字面意义上,而应当结合现代语境进行创造性转化,以“己所不欲,勿施于人”为例,这句出自《论语·卫灵公》的箴言,在现代社会可以解读为一种普遍的道德金律,在人际交往中,它教导我们要有换位思考的能力;在国际关系中,它体现为尊重各国选择发展道路的权利;在商业活动中,它要求企业不能为追求利润而损害消费者权益。

运用名言警句教育青少年时,应当注重情境化教学,讲解“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”时,可以引导学生思考如何在日常生活中尊重学校的工作人员,如何关心社区里的独居老人,如何与年幼的弟妹相处,通过具体情境的创设,使古老智慧与学生的生活经验产生共鸣。

在家庭教育中,父母可以借助“礼尚往来,往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”这样的名言,教导孩子懂得感恩与回报,当孩子接受他人帮助时,引导他们思考如何以适当的方式表达感谢;当受到礼物时,培养他们回赠的心意,这种教育不是简单的礼节训练,而是对孩子共情能力与社会交往能力的培养。

在职场环境中,“君子和而不同”可以作为处理同事关系的准则,它提醒我们,在保持团队和谐的同时,不必放弃自己的独立见解;在尊重他人观点的前提下,可以坚持自己的专业判断,这种平衡艺术,对于构建健康的工作氛围至关重要。

名言警句的传播艺术与接受心理

名言警句之所以能够跨越时空产生持久影响力,与其独特的表达方式密不可分,这些语句通常具有韵律优美、对仗工整、意象鲜明的特点,符合中国人的审美心理,如“礼之用,和为贵”短短五个字,既说明了礼的功能,又点出了价值目标,言简意赅,易于传诵。

从接受心理角度看,名言警句的权威性往往来自其悠久历史和作者声望,引用孔子、孟子等圣贤的话语,比普通说教更有说服力,这些语句通常具有多义性和开放性,不同时代、不同处境的人都能从中找到适合自己的解读,仓廪实而知礼节”既可理解为强调经济基础对道德建设的重要性,也可诠释为提醒人们在物质丰富后不应忽视精神修养。

在现代社会传播传统名言时,应当注意避免教条化、僵化的问题,传统礼仪文化中确实包含一些已不适应现代社会的成分,如过分强调尊卑等级的观念,我们需要以批判性眼光进行取舍,提取其中具有永恒价值的内容,如“礼者,理也”这一解释,就将外在礼仪与内在理性联系起来,强调礼的本质是合理、适宜的行为方式,这种理解在今天仍然具有积极意义。

名言警句与当代价值观念的重构

在全球化、信息化的今天,知礼明理的内涵正在不断丰富和扩展,传统名言警句与现代社会价值观并非对立关系,而是可以相互融合、相得益彰。“敬人者,人恒敬之”与现代社会平等尊重的人权理念相通;“言必信,行必果”与市场经济要求的诚信原则一致;“躬自厚而薄责于人”与现代心理学倡导的自我反思、减少指责的沟通方式相契合。

在多元文化交融的背景下,中国传统礼仪智慧也正在与世界其他文明的优秀成果对话,如西方文明中的“绅士风度”与中国传统的“君子之风”就有许多相通之处;现代公民教育中的公共意识与传统礼教中的“出入相友,守望相助”也有精神上的连续性,这种跨文化对话,有助于我们更深入地理解自身传统,也更开放地吸收外来精华。

重新发现和诠释传统名言警句,不是要回到过去,而是要借助古人的智慧,解决当下的问题,面对社会转型期的道德失范、价值迷茫现象,这些历经千锤百炼的人生格言,确实能为我们提供宝贵的精神资源,它们像文化的基因,承载着民族的精神密码,等待我们在新的时代条件下激活其生命力。

知礼明理的教育,本质上是一种人文素养的培育,它不在于背诵多少条文规范,而在于培养对他人、对社会、对自然的敬畏与尊重,当这种素养内化为行为习惯,外化为文明举止,个人的幸福生活与社会的和谐发展也就有了坚实的基础,在这个意义上,重温古人留下的名言警句,不仅是对文化传统的尊重,更是对未来文明的投资。